在刷抖音时你点赞了几次?这个问题看似随意,实则是数字时代用户行为与平台算法深度互动的微观缩影。每一次点赞,都不是简单的“喜欢”按钮,而是用户情绪、需求与内容价值的三重投射,更是平台构建内容生态、精准匹配服务的关键数据锚点。在日均用户超7亿的抖音生态里,这个看似不起眼的动作,正在悄然重塑内容创作逻辑、用户消费习惯,甚至数字社交的底层规则。

点赞:从“随手一按”到“行为密码”的心理解码

当你在刷抖音时你点赞了几次?这个动作的背后,藏着人类最原始的心理需求——即时满足与社交认同。心理学中的“操作性条件反射”理论指出, positive reinforcement(正强化)会增强特定行为的重复概率:抖音的点赞按钮设计成红色爱心,本身就是一种视觉刺激,用户点击后系统立即反馈“+1”动画与数字跳动,这种即时奖励会刺激大脑分泌多巴胺,形成“刷到喜欢内容-点赞-获得愉悦感”的闭环。更深层看,点赞是用户对自我情绪的确认——当一条搞笑段子让你捧腹,一段治愈风景让你平静,一个实用技巧让你恍然大悟,点赞本质上是在说“我感受到了,我认同”。

这种认同感还会延伸至社交层面。抖音的“朋友点赞”功能会实时推送,用户通过查看好友点赞列表,既能找到兴趣共鸣(“原来她也喜欢这个”),又能完成隐性社交表达(“我的品味你看得到”)。于是,点赞从个人行为升级为社交货币,成为数字时代“我与你”连接的轻量级纽带。

数据金矿:点赞如何成为平台与创作者的“指南针”

对抖音平台而言,“你在刷抖音时你点赞了几次”是比用户搜索框更精准的需求探测器。平台通过记录点赞行为的时间、频次、内容类型(搞笑、知识、生活等)、关联用户(是否关注创作者)等数据,能构建出动态的用户画像矩阵。比如,一位用户频繁点赞宠物视频,算法就会优先推送萌宠内容;若对历史类知识点赞率高,则可能推送纪录片片段或专家解读。这种“点赞驱动”的推荐机制,让抖音从“人找内容”进化为“内容找人”,用户停留时长自然延长,平台商业价值也随之水涨船高。

对创作者来说,点赞是内容效果的“晴雨表”。一条视频的点赞量直接决定其能否进入流量池——抖音的算法逻辑中,高赞内容会被优先推荐给潜在兴趣用户,形成“点赞-曝光-更多点赞”的正向循环。于是,创作者会反复研究“什么样的内容能让人点赞”:是前3秒的强钩子,还是情绪价值的精准输出?是引发共鸣的生活场景,还是颠覆认知的知识干货?甚至衍生出“点赞密码”的玄学:比如在视频结尾引导点赞(“觉得有用就点个赞吧”),或用争议性话题激发用户互动欲。点赞,就这样从用户自发的行为,倒逼创作生态走向精细化运营。

隐忧与反思:当点赞成为“数字枷锁”

然而,当“你在刷抖音时你点赞了几次”被过度量化,问题也随之浮现。对用户而言,“点赞焦虑”正在蔓延:有人为了维持“高赞人设”,刻意点赞热门内容而非真心喜欢;有人因点赞量低而自我怀疑,仿佛“不被点赞的内容就是没有价值的”。这种异化,本质是算法将用户工具化的结果——平台通过点赞数据定义“好内容”,用户则通过点赞数据定义“好品味”,最终形成“点赞即正义”的单一评价体系。

对内容生态而言,过度追求点赞可能导致“劣币驱逐良币”。短平快、强刺激的内容更容易获得即时点赞(如搞笑剪辑、猎奇画面),而需要深度思考的严肃内容(如科普长文、社会议题)往往因“点赞转化率低”被边缘化。更值得警惕的是“点赞泡沫”:部分创作者通过刷量、买赞伪造数据,误导平台算法和真实用户,破坏了内容生态的公平性。当点赞失去真实性,它作为“内容价值度量衡”的意义也就荡然无存。

趋势之变:从“点赞崇拜”到“多元互动”的理性回归

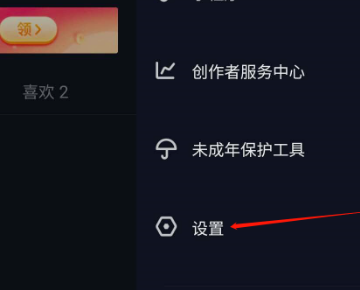

值得庆幸的是,用户与平台都在觉醒。一方面,用户对“点赞至上”的反思逐渐增多:越来越多的人开始关注评论区的深度讨论,而非仅仅点赞;有人主动减少无意义点赞,只为让算法更懂自己真正的需求。另一方面,抖音也在优化互动机制——近期上线的“喜欢”功能(区别于点赞,更侧重内容整体价值),以及“收藏”“转发”权重的提升,都在引导用户从“单一点赞”走向“多元表达”。

未来的内容生态,或许会摆脱“点赞崇拜”的桎梏。创作者不再盲目追逐流量密码,而是回归内容本质:用真诚打动人,用价值说服人;用户则更理性地看待点赞——它只是互动的一种,而非价值的唯一标准。当你在刷抖音时你点赞了几次?这个问题或许没有标准答案,但每一次点赞都应成为“自我需求”的诚实表达,而非“被算法裹挟”的无奈之举。

在刷抖音时你点赞了几次?这个问题的答案,藏着数字时代最真实的用户画像,也藏着内容生态的未来走向。点赞本身无对错,但当它从“个人选择”异化为“数字指标”,我们就需要停下来想一想:我们究竟是在点赞内容,还是在被点赞定义?真正的价值,从来不是数字的堆砌,而是每一次真诚互动中,人与内容的共鸣,人与人的连接。