移动卡盟能转挂卡吗?如何操作才能顺利过渡?这是许多卡盟运营者和用户在实际业务中频繁遇到的核心问题。随着移动通信服务的细分化、卡盟业务的规模化发展,转挂卡已成为优化资源配置、提升服务效率的关键操作。但不同于普通卡号转移,卡盟转挂卡涉及平台系统对接、运营商政策适配、数据兼容性等多重维度,操作不当不仅可能导致迁移失败,还可能引发用户投诉、业务中断等风险。本文将从概念解析、操作步骤、挑战应对三个维度,系统拆解移动卡盟转挂卡的全流程,为行业从业者提供可落地的实操指南。

一、概念厘清:移动卡盟转挂卡的本质与边界

要解决“能否转挂卡”的问题,首先需明确两个核心概念的定义与边界。移动卡盟并非单一运营商的官方渠道,而是聚合中国移动、联通、电信等多家运营商资源,面向企业客户或个人用户提供卡号管理、话费充值、流量套餐等服务的第三方平台。其卡号资源可能来自 bulk采购、企业团购或虚拟运营商转售,具有批量性、场景化的特点。挂卡则特指将卡号与特定设备、系统或业务场景绑定,如物联网设备卡、营销活动专用卡、企业员工通信卡等,绑定后卡号需遵循预设规则(如定向流量、功能限制)使用。

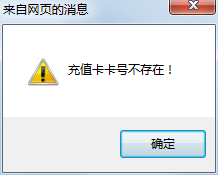

转挂卡的本质,是卡盟内卡号从原有挂卡场景(或未挂卡状态)迁移至新挂卡场景的操作,核心需满足三个条件:卡号所有权清晰(非他人实名或违规卡)、目标挂卡场景符合运营商政策、数据迁移后功能完整性不受影响。实践中,部分卡盟因资源来源复杂(如回收卡、测试卡),或目标挂卡场景存在违规用途(如用于诈骗、骚扰电话),可能导致转挂卡受限。因此,能否转挂卡的第一步,是完成卡号合规性自查——排除违规卡、冻结卡,确保卡号具备合法迁移基础。

二、操作全流程:从准备到切换的六步落地法

若卡号合规性通过验证,转挂卡操作需遵循“准备-申请-迁移-验证-切换-收尾”的标准化流程,每个环节的细节把控直接决定过渡是否顺利。

1. 前置准备:明确迁移需求与目标场景

操作前需清晰定义“为何转挂卡”与“转至何处”。是因原挂卡场景功能不足(如无法支持5G流量)需升级?还是因业务调整需更换设备绑定?抑或是成本优化(从高费率卡盟转至低费率平台)?不同的迁移需求对应不同的目标场景选择,例如物联网设备卡需优先支持NB-IoT/Cat1等物联网协议,营销活动卡则需灵活支持批量开关机与流量控制。同时,需确认目标挂卡场景的运营商网络是否与原卡号匹配(如移动卡转至联通挂卡场景需确认双卡双待支持),避免因网络不兼容导致功能失效。

2. 数据备份与信息核对

卡盟转挂卡的核心是数据迁移,而数据完整性的前提是全面备份。需重点备份三类信息:用户基础信息(实名认证数据、身份证号、联系方式)、卡号状态信息(剩余话费、流量包有效期、功能开关记录)、业务绑定信息(原设备IMEI号、平台授权码、定向域名列表)。备份后需与卡盟系统后台逐项核对,尤其关注实名认证状态——根据工信部“实名制”要求,未实名的卡号无法完成迁移,已实名但信息不符的需提前更正,这一步往往是流程卡点。

3. 提交迁移申请与平台授权

向原卡盟平台提交正式迁移申请,说明迁移原因、目标平台名称、卡号清单及数量。部分卡盟为防止资源流失,会设置“冷却期”(如提交申请后7天内禁止迁移)或收取迁移手续费,需提前与平台确认规则。同时,需获取目标挂卡平台的《迁移服务协议》,明确数据安全责任(如迁移过程中数据泄露的赔偿机制)、迁移时限(通常3-7个工作日)及售后支持响应速度。若卡号为企业批量采购,还需提供加盖公章的《迁移授权书》,避免因权限不足导致申请驳回。

4. 数据迁移与格式校验

原卡盟平台与目标平台完成技术对接后,启动数据迁移。技术层面需关注两个细节:一是数据格式兼容性,不同卡盟系统的数据库结构可能存在差异(如有的用MySQL,有的用MongoDB),需通过ETL工具(如Kettle、DataX)进行格式转换,确保“卡号-状态-绑定信息”的映射关系准确;二是数据加密传输,迁移过程需采用SSL/TLS加密协议,防止用户隐私(如身份证号、联系方式)在传输过程中泄露。迁移完成后,目标平台需提供《数据校验报告》,运营者需逐卡核对话费余额、流量余量与原平台是否一致,误差超过0.1%需立即启动数据回滚。

5. 功能测试与用户告知

数据迁移≠过渡完成,需通过功能测试验证卡号在目标场景的可用性。测试内容包括:通话功能(能否正常拨号、接听)、流量功能(能否接入指定网络、使用定向流量)、业务功能(如物联网设备的心跳检测、营销卡的短信下发)。测试通过后,需通过短信、APP推送、电话等方式通知用户,内容包括迁移完成时间、新平台使用指南、客服联系方式(建议提供专属客服通道,优先处理迁移后问题)。通知中需明确告知用户“原平台服务将于X日后停止”,避免因信息差导致用户使用中断。

6. 原平台注销与收尾工作

用户全面切换至新平台后,向原卡盟平台提交注销申请,注销前需确认:无未结清费用(如欠费、违约金)、无未完成的业务订单(如待激活的流量包)、无遗留数据(如用户缓存信息)。注销完成后,原平台需提供《注销证明》,作为业务存档依据。同时,需整理迁移过程中的文档(申请表、校验报告、用户通知记录),形成《迁移档案》,便于后续审计或问题追溯。

三、挑战应对:规避风险的核心策略

尽管流程标准化,但移动卡盟转挂卡仍面临政策、技术、用户三重挑战,需针对性制定应对方案,确保“顺利过渡”从理想变为现实。

政策合规风险:紧贴监管红线,提前预判限制

运营商对卡号迁移的政策动态是最大的不确定性因素。例如,2023年工信部《关于进一步规范电信服务有关事项的通知》明确要求,“物联网卡不得擅自迁移至未备案平台”,若目标挂卡平台未完成物联网备案,迁移申请将直接被驳回。应对策略:建立“政策雷达”,定期跟踪工信部、运营商官网发布的最新政策(尤其是实名制、卡号管理类);迁移前向目标平台的运营商属地监管部门提交“迁移备案说明”,确认合规性;对于高风险卡号(如虚拟运营商转售卡),优先选择官方“携号转挂卡”通道,尽管流程较慢,但合规性更有保障。

技术兼容风险:选择标准化接口,降低适配成本

不同卡盟系统的技术架构差异可能导致“迁移成功,功能失效”。例如,原平台使用“HSS归属用户服务器”管理卡号状态,而目标平台采用“统一数据管理平台”,迁移后可能出现卡号频繁脱网的问题。应对策略:选择提供“标准化API接口”的目标平台,优先支持RESTful、SOAP等通用协议;要求目标平台提供“沙箱环境”(测试环境),先进行小批量(10-50张卡)迁移测试,验证功能稳定性;对于技术能力较弱的卡盟,可委托第三方通信技术服务商(如阿里云通信、腾讯云)提供迁移工具包,降低技术门槛。

用户体验风险:最小化中断,强化服务感知

用户对“卡号迁移”的敏感度远高于平台想象,哪怕1小时的通话中断都可能引发投诉。应对策略:采用“双平台并行”过渡模式——迁移完成后,原平台与新平台同时为用户提供服务3-5天,期间用户可任选平台使用,待新平台功能稳定后,再逐步关闭原平台入口;针对企业客户,提供“一对一迁移管家”服务,全程协助用户完成设备重绑定、功能测试;设置“迁移补偿机制”,如赠送1-5GB流量包或话费券,对因迁移导致服务中断的用户给予补偿,提升满意度。

移动卡盟转挂卡的“能否”与“如何”,本质是合规性、技术性与服务性的平衡。从卡号合规自查到功能测试验证,从政策风险预判到用户体验优化,每一步都需要从业者以“系统思维”统筹规划。随着5G-A、物联网的规模化应用,卡盟业务将向“场景化、智能化、合规化”深度转型,转挂卡操作也将从“被动响应需求”转向“主动优化资源配置”。唯有将合规作为底线、技术作为支撑、服务作为目标,才能在复杂多变的行业环境中实现“顺利过渡”,最终为用户创造更高效、更稳定的移动通信服务体验。