在匿名平台上进行刷问赞行为,已成为数字时代一个不容忽视的灰色地带。这种行为通过技术手段或人工操作,在无需暴露真实身份的情况下,批量制造虚假的提问、点赞等互动数据,试图塑造某种“热门”假象或操纵舆论走向。其背后交织着法律监管的模糊性、平台治理的滞后性,以及网络匿名性带来的道德责任稀释,亟需从法理与伦理的双重维度进行深度剖析。

匿名平台的本质是“去身份化”的交流空间,用户无需提供真实姓名、身份证号等个人信息即可参与互动。这种设计初衷是为了保护隐私、鼓励自由表达,却也为刷问赞行为提供了温床。与传统社交平台不同,匿名平台的内容生产者与消费者往往处于“双重匿名”状态:操作者隐藏身份,受众亦难以追溯。这种“双向匿名”降低了刷问赞的心理门槛——操作者认为“无人知晓”,平台则因缺乏实名信息难以精准追溯责任主体。技术上,刷问赞可通过“水军”批量注册匿名账号、自动化脚本模拟真实用户行为,甚至利用平台算法漏洞实现“精准刷量”,其操作成本远低于实名制平台,隐蔽性也更强。例如,某匿名问答社区曾曝光过“0.1元/个”的刷问赞产业链,买方只需提供关键词,操作者即可在匿名平台上批量发布相关问题并引导点赞,形成“热门话题”的虚假繁荣。

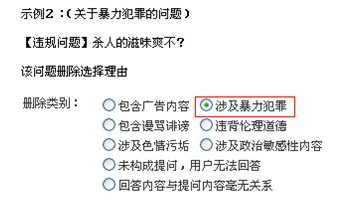

从合法性视角审视,匿名平台刷问赞行为游走于法律红线的边缘。我国《网络安全法》明确规定,任何个人和组织不得从事非法侵入他人网络、干扰他人网络正常功能、窃取网络数据等危害网络安全的活动;《反不正当竞争法》也将“组织虚假交易”“帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传”列为不正当竞争行为。刷问赞本质上属于“数据造假”,通过虚假互动数据误导用户判断,破坏了平台的信息传播秩序,若涉及商业推广(如为某产品刷好评、为某品牌引流),则可能构成虚假宣传。然而,法律适用的难点在于“匿名性”带来的责任认定困境。由于操作者使用虚假身份或技术手段隐藏真实信息,平台若未履行严格的实名制验证义务,监管部门往往难以锁定行为主体。此外,当前法律对“数据造假”的界定多集中于电商、广告等明确商业场景,对于匿名平台中非直接牟利的刷问赞行为(如单纯追求“热度”或“影响力”),存在一定的监管空白。这种“违法成本低、取证难度大”的现状,使得部分操作者铤而走险,将匿名平台视为“法外之地”。

道德层面的争议则更为深刻。刷问赞行为的核心是“欺骗”——通过虚假数据制造“多数人认同”的假象,从而操纵他人的认知与判断。在匿名平台上,这种欺骗因“去身份化”而被进一步放大:操作者无需承担现实社会中的声誉风险,其行为道德约束力大幅削弱。例如,在匿名问答社区中,若某问题通过刷问赞成为“热门”,真实用户可能误以为该问题具有普遍讨论价值,从而投入注意力资源;而真正有价值的内容却因缺乏“虚假流量”而被淹没,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。这种对平台内容生态的破坏,本质上是对用户知情权与选择权的侵犯。更深层次看,匿名平台刷问赞行为折射出部分用户的“道德投机”心理:在匿名庇护下,他们试图通过捷径获取本应通过真实内容与互动赢得的关注,这种“流量至上”的价值观背离了匿名平台“自由表达、真诚交流”的初衷。正如伦理学家克里斯蒂安·努斯鲍姆所言:“匿名性不应成为道德责任的豁免符,真正的自由表达必然包含对真实性的坚守。”

从影响趋势来看,匿名平台刷问赞行为的泛滥正在侵蚀数字社会的信任基础。一方面,它导致平台数据失真,用户逐渐对“热门内容”“互动数据”产生怀疑,最终可能对整个平台失去信任;另一方面,若此类行为长期得不到遏制,会形成“劣币驱逐良币”的负面示范,诱导更多用户加入刷量行列,进一步破坏内容生态。值得注意的是,随着人工智能技术的发展,“AI刷问赞”已开始出现——通过自然语言处理生成看似真实的提问与评论,配合机器学习模拟用户行为,其隐蔽性与迷惑性远超传统人工操作。这对平台治理提出了更高要求:不仅需要识别批量账号,还需辨别“人机交互”与“机器模拟”的差异。

面对这一挑战,多方协同治理是必由之路。平台方需承担主体责任,通过技术手段(如行为模式识别、IP地址限制、设备指纹检测)提升对匿名账号的监管能力,同时建立“信用积分”机制,对异常互动行为进行限制;监管部门应加快完善相关法律法规,明确“匿名数据造假”的法律责任,探索“平台连带责任制”,倒逼平台强化匿名用户管理;用户则需提升媒介素养,理性看待平台数据,拒绝参与刷量行为,共同维护匿名平台的真实性生态。归根结底,匿名平台刷问赞行为的合法性与道德性争议,本质是数字时代“自由与责任”“效率与公平”的博弈。唯有在匿名性保护与真实性约束之间找到平衡,才能让匿名平台真正成为思想交流的净土,而非流量操纵的温床。