卡盟作为虚拟商品交易的一类平台,近年来因监管漏洞和诈骗手段迭代,已成为网络诈骗的高发领域。当用户遭遇卡盟诈骗时,能否掌握有效投诉流程,直接关系到经济损失的挽回和维权效率。不同于普通商品交易,卡盟诈骗往往涉及虚拟商品交付、跨境资金流转、技术手段隐蔽等复杂因素,导致投诉过程常陷入“举证难、渠道杂、响应慢”的困境。明确投诉路径、构建证据链、选择高效维权渠道,是破解卡盟诈骗维权难题的核心逻辑。

一、证据收集:有效投诉的“基石”

遭遇卡盟诈骗后,第一时间固定证据是后续所有投诉动作的前提。由于虚拟商品交易缺乏实体凭证,电子证据的完整性和关联性直接决定投诉成功率。需重点收集以下四类材料:

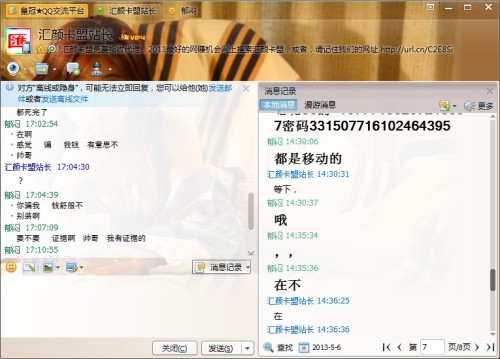

一是交易全流程记录。包括与诈骗者的聊天记录(需带完整时间戳,涉及价格协商、付款承诺、虚假发货等关键节点)、卡盟平台订单编号(若平台存在)、支付凭证(银行转账记录、第三方支付平台账单,需标注对方账户户名、账号、开户行)。若通过社交软件交易,需保留对方账号信息(如微信、QQ号)及历史对话,避免删除后无法恢复。

二是平台资质异常证据。若卡盟平台声称“官方授权”“企业认证”,需核查其工商信息(通过国家企业信用信息公示系统查询是否存在异常)、网站备案号(与工信部备案信息是否一致),若发现平台无备案、备案信息虚假或注册地为“虚拟地址”,可直接作为平台存在过错的佐证。

三是商品交付异常证明。虚拟商品交易中,诈骗者常以“系统延迟”“审核中”等借口拖延,或发送无效卡密(如已使用的游戏点卡、充值失败截图)。需记录对方拒绝沟通、失联的时间点,以及商品无法使用的具体场景(如登录平台提示“卡密无效”的截图)。

四是损失金额明细。除直接转账金额外,若涉及“二次诈骗”(如诈骗者以“解冻费”“保证金”为由要求追加转账),需将多笔转账汇总整理,形成清晰的资金流向图,便于投诉时说明总损失。

二、投诉渠道分层:按场景选择最优路径

卡盟诈骗投诉并非“一投了之”,需根据诈骗性质、涉案金额、主体所在地选择差异化渠道。合理排序投诉优先级,可避免多头投诉导致的资源浪费。

首选:第三方支付平台“争议处理”。若通过支付宝、微信支付、银联等渠道转账,可第一时间申请“交易撤回”或“投诉诈骗”。第三方支付平台对涉诈交易有快速响应机制,用户需提交上述证据,平台核实后可对涉诈账户采取冻结措施,甚至启动资金拦截。例如,支付宝的“安全中心”支持“账单投诉”功能,提交聊天记录和转账凭证后,通常在48小时内完成初审,对确认涉诈的交易,资金可原路退回。

次选:卡盟平台“内部投诉”。若交易通过特定卡盟平台发生,需通过平台客服入口提交投诉(部分平台设有“维权通道”)。需注意:多数卡盟平台与诈骗者存在利益关联(如收取入驻费、分成),因此内部投诉成功率较低,但可作为“前置程序”——若平台未履行审核义务(如明知商家是诈骗仍允许入驻),用户可同时向监管部门举报平台失职。

核心:公安机关“刑事报案”。当涉案金额超过3000元(各地立案标准略有差异),或存在团伙诈骗、跨省作案等情形时,应立即向公安机关报案。需前往本人户籍地或诈骗行为发生地(如卡盟服务器所在地、诈骗者所在地)的派出所,提交《报案书》及证据材料,由警方受案并出具《受案回执》。若涉及跨境诈骗(如诈骗者使用境外服务器、虚拟货币交易),需经公安部“国际刑警合作渠道”追踪,此时报案时需提供对方IP地址、虚拟钱包地址等线索。

辅助:消费者协会与市场监管部门。若卡盟平台注册地在境内,可向平台所在地的12315平台或消费者协会投诉,主张平台未尽到“资质审核义务”和“安全保障义务”。市场监管部门可依据《电子商务法》对平台进行行政处罚,并督促其赔偿用户损失。例如,2023年某卡盟平台因纵容商家诈骗被市场监管部门罚款50万元,并被责令设立专项赔偿基金。

三、投诉中的典型挑战与破解策略

卡盟诈骗投诉常因技术性、程序性问题陷入僵局,需针对性破解:

挑战一:电子证据“易篡改、难认证”。部分用户提交的聊天记录经过剪辑,或未保存原始数据(如微信聊天记录删除后仅保留本地缓存),导致证据效力不足。破解方法:通过公证处对电子证据进行“保全公证”,或使用区块链存证平台(如“权利网”)对聊天记录、转账凭证进行实时固化,确保证据的不可篡改性。

挑战二:诈骗者“身份隐蔽、跨境逃匿”。诈骗者常用虚假身份注册卡盟账号,或通过VPN将服务器架设在境外,导致警方难以定位。破解方法:用户需在报案时提供对方IP地址(可通过聊天工具的“IP属地”功能初步判断,但需警方技术手段精准溯源)、虚拟货币交易哈希值(若使用USDT等支付),并联合其他受害者形成“证据链”,提高警方立案效率。

挑战三:投诉流程“多头对接、响应滞后”。部分用户同时向平台、支付机构、公安机关投诉,但因各部门信息不互通导致重复劳动。破解方法:确定“公安机关为主、其他渠道为辅”的核心策略,优先配合警方完成立案材料提交,同时将《受案回执》作为其他投诉渠道的“优先级凭证”,要求相关部门优先处理。

四、从“被动投诉”到“主动防御”:卡盟诈骗的根治逻辑

有效投诉不仅是事后补救,更能倒逼行业形成“不敢骗、不能骗”的约束机制。从用户端看,需建立“交易前审核—交易中监控—交易后维权”的全链路防御体系:交易前通过“天眼查”“ICP备案查询”等工具核查平台资质;交易中坚持“先收货后付款”(如使用平台担保交易),避免直接转账;交易后定期查看账户安全,发现异常立即冻结支付渠道。

从行业端看,卡盟平台需落实“实名制”和“保证金制度”,对入驻商家进行“三级审核”(身份认证、资质认证、信用评估),并建立“黑名单共享机制”,将诈骗者信息同步至行业平台。监管部门则应加强对虚拟商品交易领域的常态化巡查,对“无证经营”“纵容诈骗”的平台实行“一票否决”,直至吊销营业执照。

遭遇卡盟诈骗时,有效投诉不仅是挽回个人损失的法律手段,更是对网络诈骗生态的“精准打击”。当每个用户都能掌握“证据固定—渠道选择—策略升级”的维权逻辑,当平台与监管部门形成“技术+制度”的防护网,卡盟诈骗的生存空间将被极大压缩。唯有将“事后投诉”转化为“事前防御”,才能从根本上守护虚拟商品交易的安全底线。