在QQ社交生态的长期演变中,名片圈圈作为用户身份与活跃度的动态标识,逐渐成为许多人社交形象管理的重要元素。围绕“qq名片圈圈卡盟刷99,你试过吗?”这一现象,表面是快速提升圈圈数量的便捷路径,实则折射出用户社交认同焦虑、灰色产业链运作逻辑与平台生态治理的多重博弈。这种以“刷99”为代表的刷量行为,看似是个人社交形象的“捷径”,实则暗藏账号安全、数据失真与生态失衡的深层风险,值得我们从技术逻辑、用户心理与行业规范三个维度进行深度拆解。

一、从“社交货币”到“数字虚荣”:圈圈数量的价值异化

QQ名片圈圈的诞生,本质是平台对用户社交行为的可视化呈现——早期的“太阳”“月亮”等级体系侧重时长沉淀,而圈圈则更聚焦互动广度:添加好友、群聊互动、动态点赞等行为都会转化为圈圈图标,形成一套动态更新的“社交货币”。在真实的社交场景中,较高的圈圈数量确实能传递“活跃用户”“社交达人”的信号,成为陌生人社交中的“信任背书”,甚至衍生出“圈圈数量达标才能加入优质群聊”等隐性规则。

这种价值需求催生了“圈圈崇拜”:部分用户发现,通过自然积累达到99个圈圈需要数月甚至更久的持续互动,而“卡盟刷99”服务宣称“24小时内快速达标”,恰好击中了“效率焦虑”的痛点。卡盟作为虚拟商品交易的灰色渠道,将QQ社交数据包装成可交易的“商品”,圈圈数量从“行为结果”异化为“可购买符号”,这种异化直接挑战了社交数据与真实行为的关联性——当99个圈圈不再对应真实的社交互动,其作为“社交货币”的价值便开始崩塌。

二、卡盟刷量的运作逻辑:技术漏洞与产业链分工

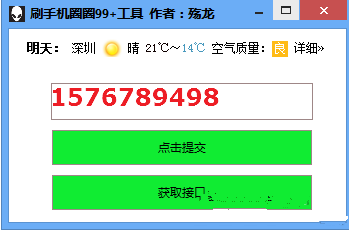

“qq名片圈圈卡盟刷99”服务的实现,依赖一套成熟的“技术-分工”体系。从技术层面看,卡盟主要通过两种方式绕过平台检测:一是“模拟真人行为”,通过脚本控制批量账号对目标QQ进行“添加好友-群聊互动-动态点赞”的标准化操作,模拟真实用户的碎片化行为模式,避免被平台算法识别为“机器流量”;二是“利用接口漏洞”,针对QQ名片圈圈数据更新机制的薄弱环节(如早期版本中圈圈数量计算逻辑的漏洞)进行批量注入,实现“无互动刷量”。

产业链分工则呈现“金字塔结构”:底层是技术开发者,提供刷量脚本和漏洞挖掘工具;中层是卡盟平台,负责整合技术资源、制定套餐(如“99圈圈套餐”“包月无限刷”)、对接用户;顶层是代理分销,通过社交媒体、QQ群等渠道推广服务,从中抽取佣金。这种分工使得刷量服务形成规模化运作,价格从“99圈圈9.9元”到“批量账号优惠”不等,低门槛吸引了大量用户尝试,却也让灰色产业链愈发庞大。

三、用户风险与平台治理:一场不对称的博弈

用户选择“qq名片圈圈卡盟刷99”时,往往只看到“快速达标”的短期收益,却忽视了多重隐性风险。最直接的是账号安全风险:部分卡盟要求用户提供QQ账号密码以“操作便利”,实则暗藏账号盗取、隐私泄露的隐患——2022年腾讯安全中心报告显示,超过30%的QQ账号被盗案例与“第三方刷量服务”直接相关。其次是规则风险:QQ平台《用户协议》明确禁止“通过非正当方式提升社交数据”,一旦被检测到刷量,轻则圈圈数量清零、功能降权,重则账号永久封禁,用户投入的“社交资本”瞬间归零。

平台治理则面临“技术对抗”的难题:腾讯通过引入AI行为分析模型(如识别账号登录IP异常、互动频率突增等)打击刷量,但卡盟技术迭代速度更快——从“单一账号批量操作”到“分布式账号矩阵”(利用大量“养号”小号分散风险),从“固定脚本”到“动态模拟真人行为”,平台与刷量方的攻防始终处于动态平衡。更棘手的是,用户对“刷量”的默许甚至主动需求,让治理陷入“法不责众”的困境:当大量用户将“99圈圈”视为社交标配时,单纯的技术封禁可能引发用户抵触,反而损害平台活跃度。

四、生态反思:当社交数据成为“可购买商品”

“qq名片圈圈卡盟刷99”的泛滥,本质是社交平台“数据可视化”与用户“社交焦虑”共同作用的产物。在数字化社交时代,每个人的社交形象都在被数据化:圈圈数量、粉丝数、点赞量……这些本应反映真实互动的数据,逐渐成为可量化的“社交KPI”。当用户发现“真实互动的效率低于购买数据”时,社交行为的真实性便开始瓦解——正如社会学家欧文·戈夫曼提出的“拟剧理论”,社交平台本应是人们“印象管理”的舞台,但当舞台上的“道具”(圈圈数量)可以伪造,整个表演的真实性就会受到质疑。

这种趋势的危害是系统性的:对平台而言,虚假数据会扭曲用户画像,影响广告推荐、内容分发等商业逻辑的准确性;对用户而言,长期依赖虚假数据构建的社交形象,会在真实社交中面临“人设崩塌”的风险;对社会而言,当“刷量”成为普遍现象,社交信任体系将受到侵蚀——毕竟,一个连圈圈数量都可以伪造的社交环境,又如何承载真实的情感连接?

在QQ社交生态的进化中,“qq名片圈圈卡盟刷99”绝非孤立现象,而是数据化时代社交异化的一个缩影。真正的社交价值,从来不在圈圈数量的数字游戏里,而在每一次真诚的互动、每一次有温度的连接。对用户而言,拒绝刷量、回归真实,是对自身社交形象的负责;对平台而言,完善规则、引导健康生态,是对社交本质的守护。毕竟,社交的意义不在于“看起来有多少人认识你”,而在于“有多少人真正懂你”。