刷会员本是为获取优惠,却因轻信“卡盟”低价套餐陷入“付费即失联”“权益缩水”的陷阱,这类“刷会员被坑”事件频发,让不少消费者开始质疑:向平台或监管部门举报卡盟,真的能追回损失吗?要回答这个问题,需先拆解“卡盟”的运作逻辑与“刷会员被坑”的底层原因,再结合举报的实际路径与效果,才能给出有价值的判断。

一、“刷会员”与“卡盟”:灰色产业链下的风险陷阱

所谓“卡盟”,通常指以提供各类会员折扣、虚拟服务为名的线上交易平台,其核心卖点在于“低价”——比如原价300元的视频平台年卡,卡盟可能以50元兜售;原价千元的电商会员资格,卡盟号称“内部渠道”100元搞定。这些低价背后,往往藏着三重坑:

一是虚假权益。卡盟售卖的会员可能通过盗用他人账号、伪造激活码等方式提供,消费者使用时可能面临账号封禁、权益失效,甚至因“非法使用”被平台追责。

二是信息诈骗。部分卡盟要求消费者提供身份证号、手机号等敏感信息,以“实名认证”为名收集数据,随后转手贩卖或用于电信诈骗。

三是卷款跑路。交易多通过微信、QQ等私下转账完成,缺乏第三方担保,一旦付款,卡盟立即拉黑,消费者投诉无门。

这类“刷会员被坑”的根源,在于卡游走于“灰色地带”——它既非平台官方授权渠道,又未取得相关经营资质,实质是利用消费者“贪便宜”心理,游走在法律边缘的非法生意。

二、举报卡盟:路径与效果的现实博弈

当遭遇“刷会员被坑”,消费者最直接的念头是“举报卡盟”,但举报能否有效,取决于举报渠道、证据充分性及监管资源的匹配度,需从三个层面具体分析:

1. 平台内举报:官方渠道的“有限介入”

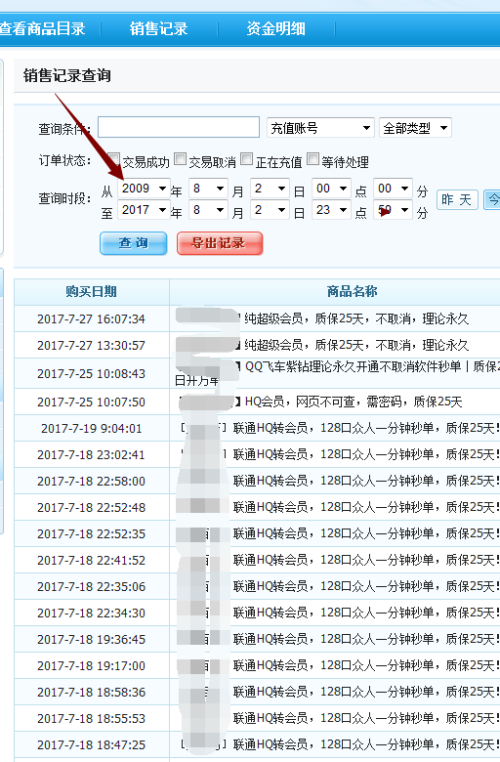

多数电商平台、社交平台设有举报入口,针对“虚假交易”“违规营销”等行为可提交投诉。但卡盟与消费者的交易往往脱离平台监管——比如通过微信私下转账、QQ群接单,平台难以追踪交易主体;即便在电商平台开店,卡盟也可能使用“虚拟商品”“礼品卡”等类目规避审核。

即便成功举报,平台通常仅对违规账号进行封禁,消费者损失的资金难以追回。例如,某消费者在某电商平台购买“低价视频会员”,卡盟发货后账号失效,平台虽封禁了店铺,但因商家已提现,消费者最终仅获“账户冻结”处理,资金未能返还。

2. 行政与司法举报:证据不足下的“维权困境”

向12315消费者投诉举报平台、12377网络举报中心等渠道举报,是更直接的方式,尤其当卡盟涉及诈骗、个人信息泄露时。但这里的关键是“证据链”:

- 交易证据:需保留转账记录、聊天记录(明确“刷会员”服务内容)、卡盟宣传页面截图等。若交易仅通过微信红包或转账,无明确备注,可能被认定为“个人转账”而非“消费纠纷”,监管部门难以受理。

- 侵权证据:若会员权益失效,需提供平台官方的“账号异常”证明;若个人信息泄露,需证明泄露与卡盟的直接关联,这对普通消费者而言难度极大。

实践中,多数“刷会员被坑”涉及金额较小(几十元至几百元),而监管部门处理小额投诉需经历“受理-核查-调解”流程,耗时较长,维权成本远高于损失金额。加之卡盟常使用虚假身份、异地注册,即便立案,也常因“人难找、账难追”不了了之。

3. 社交舆论曝光:双刃剑下的“偶然效果”

部分消费者选择在社交媒体曝光“卡盟骗局”,借助舆论压力施压。这种方式偶有成功案例——比如某卡盟因大规模“刷会员被坑”被网友集体曝光,引发平台关注后,部分消费者得以退款。但舆论曝光存在明显局限:

- 隐私风险:公开交易记录、聊天记录可能泄露个人信息,引发二次伤害。

- 效果不确定:若卡盟已跑路或销毁证据,曝光仅能警示他人,无法追回损失。

三、超越举报:从“被动维权”到“主动预防”的理性选择

既然举报卡盟的有效性受限于现实条件,遭遇“刷会员被坑”后,消费者更需理性看待维权成本,同时建立预防机制,避免陷入“越举报越心累”的怪圈。

1. 识别“卡盟”的三大信号,从源头上规避风险

- 价格明显低于官方:正规会员价格由平台统一制定,若卡盟售价仅为官方价的3折以下,基本可判定为骗局。例如,某电商平台“PLUS会员”官方价298元/年,卡盟若标价50元,必然是通过盗号、伪造权益等非法手段提供。

- 要求脱离平台交易:若卡盟要求通过微信、支付宝私下转账,或发送不明链接、二维码,需立即警惕——正规渠道交易均有平台担保,私下转账等于放弃资金安全保障。

- 承诺“100%成功”“内部渠道”:这类话术利用消费者“占便宜”心理,实则是典型的虚假宣传。平台会员权益有严格规则,“内部渠道”往往涉及违规操作,消费者参与其中可能成为“共犯”。

2. 遭遇被骗后的“止损优先”策略

若已不幸被坑,需第一时间采取止损措施:

- 联系支付平台:通过微信、支付宝的“投诉”功能申请退款,若能证明交易涉及“欺诈”(如聊天记录中卡盟承诺“官方会员”实际为盗号),支付平台可能介入冻结资金。

- 向平台报备:若购买的会员涉及盗用他人账号,需立即向平台官方报备,避免账号被封禁影响自身权益。

- 降低预期,理性维权:对于小额损失,可将其视为“教训”,避免因过度维权消耗大量时间精力;若金额较大(超过2000元)或涉及个人信息泄露,应及时报警,由公安机关介入调查。

结语:举报不是万能药,预防才是“止损王”

“刷会员被坑”的痛点,本质是消费者对“低价优惠”的渴望与卡盟“非法逐利”之间的矛盾。举报卡盟,在涉及大规模诈骗、个人信息泄露等恶性案件时,能起到震慑作用,但对普通小额消费者而言,其效果往往“雷声大雨点小”。与其寄望于“事后举报”,不如建立“事前预防”意识——记住“天上不会掉馅饼”,官方渠道永远是购买会员的最安全选择。唯有消费者擦亮双眼,平台加强监管,法律完善规则,才能让“刷会员”回归“优惠”本质,而非“陷阱”代名词。