在虚拟经济蓬勃发展的当下,“刷勾玉卡盟”以“轻松赚积分”的噱头吸引了大量用户,宣称无需专业技能、零门槛即可通过简单操作获取高额回报。然而,这种看似低成本的盈利模式,是否真的如宣传般美好?深入剖析其运作逻辑与潜在风险,才能看清“轻松赚积分”背后的真相。

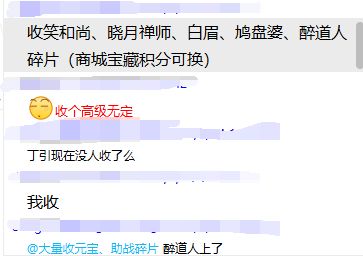

所谓“勾玉卡盟”,本质上是依托特定虚拟货币(如勾玉)或积分体系搭建的第三方服务平台,通常以“任务刷取”“流量变现”“积分兑换”为核心业务。用户通过完成平台发布的浏览、点击、注册、推广等任务,获得勾玉或积分,再根据平台规则兑换现金、实物或虚拟权益。这类平台往往打着“躺赚”“日入过百”的旗号,利用人们对“轻松赚钱”的渴望快速吸引用户。值得注意的是,“勾玉”并非标准化虚拟货币,其价值完全取决于卡盟平台的内部定价机制,这为后续的积分贬值和变现障碍埋下伏笔。

其宣传的核心在于“轻松”二字——强调无需经验、无需投入、时间灵活,甚至宣称“手机点点就能赚”。例如,某卡盟平台宣称“每日完成10单任务,即可获得1000勾玉,折合现金80元”,这种看似简单的收益计算,刻意忽略了任务完成率、积分贬值、提现门槛等关键变量,让用户产生“高回报唾手可得”的错觉。实际上,多数任务需要用户重复操作同一流程,如“连续点击广告30秒”“下载指定APP并注册3分钟”,不仅耗时耗力,还可能因操作不当被平台判定为“作弊”而冻结积分,用户权益缺乏保障。

“轻松赚积分”的表象下,暗藏多重风险。首先,合规性存疑。多数卡盟平台未取得相关金融或增值电信业务许可,其积分兑换模式游走在法律边缘,若涉及资金池运作,可能涉嫌非法集资。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,任何未经批准的积分兑换、资金结算行为均属违规,用户参与其中可能面临财产损失甚至法律风险。其次,个人信息泄露风险极高。用户为完成任务往往需要提供手机号、身份证、社交账号等敏感信息,这些数据可能被平台非法贩卖或用于诈骗,导致用户陷入更大的安全隐患。2023年某省公安机关通报的案例中,一名大学生因在卡盟平台注册时泄露个人信息,被不法分子冒用身份办理贷款,最终背负数万元债务。

再次,收益承诺难以兑现。多数平台设置复杂的提现规则,如“积分需达到5000方可提现”“提现需缴纳10%手续费”“连续7天登录才能解锁提现功能”,甚至以“系统维护”“账户异常”为由拒绝提现。更有甚者,平台会以“升级会员”“充值返利”等诱导用户投入资金,一旦用户充值后,平台便迅速跑路,导致血本无归。这种“杀熟”套路中,新用户或许能获得少量积分作为诱饵,而老用户的投入往往石沉大海。

为何明知风险仍有大量用户前赴后继?这背后是“低成本试错”心理与“即时反馈”机制的叠加效应。用户初期可能通过简单任务获得少量积分,这种即时奖励会刺激多巴胺分泌,形成“赚钱很容易”的认知偏差;同时,平台利用社交裂变,鼓励用户邀请好友加入,既扩大了用户基数,又通过“下级佣金”加深用户的投入感,使其难以抽身。心理学研究表明,当用户投入时间、精力甚至金钱后,会产生“沉没成本效应”,即使发现异常,也会因“不甘心”而继续尝试,最终陷入恶性循环。

从行业趋势看,随着监管趋严,这类“灰色地带”的卡盟平台正在加速出清。2023年以来,多地网警部门通报了多起利用“刷积分”平台实施诈骗的案件,涉案金额从数万到数百万不等。同时,主流应用商店和社交平台开始加强对卡盟类内容的审核,下架相关APP,封禁推广账号,但仍有平台通过“更换域名”“伪装成游戏辅助工具”等方式逃避监管,用户需高度警惕。

对于普通用户而言,需树立“天上不会掉馅饼”的理性认知:任何宣称“无风险、高回报”的赚钱模式,都可能是精心设计的陷阱。若确实有兼职需求,应选择正规平台,如持有合法资质的众包任务平台,或通过提升自身技能获取合理报酬,而非寄希望于“刷勾玉”这类投机性操作。记住,虚拟世界的“轻松”往往需要付出现实中的沉重代价,守住个人信息安全与财产安全,才是参与任何经济活动的前提。

归根结底,“刷勾玉卡盟”的“轻松赚积分”不过是一场精心包装的泡沫。它利用人性的弱点,将低效劳动包装成高收益捷径,最终让用户在期待中消耗时间与精力。真正的财富积累,从来离不开脚踏实地的努力与合规的路径。面对虚拟经济中的各类诱惑,保持清醒的认知,才能在复杂的网络环境中守住自己的“积分”——那便是时间、精力与安全的底线。