在积分经济蓬勃发展的当下,“卡心购卡盟,真的能轻松赚积分吗?”成为许多用户心中的疑问。随着各类卡券交易平台和积分联盟平台的兴起,“轻松赚积分”的口号吸引了不少追求性价比的消费者,但剥开营销的外衣,这种模式的真实价值与潜在挑战究竟如何?要解答这一问题,需深入剖析“卡心购卡盟”的运作逻辑、积分获取的本质,以及用户在参与过程中可能面临的真实成本与收益。

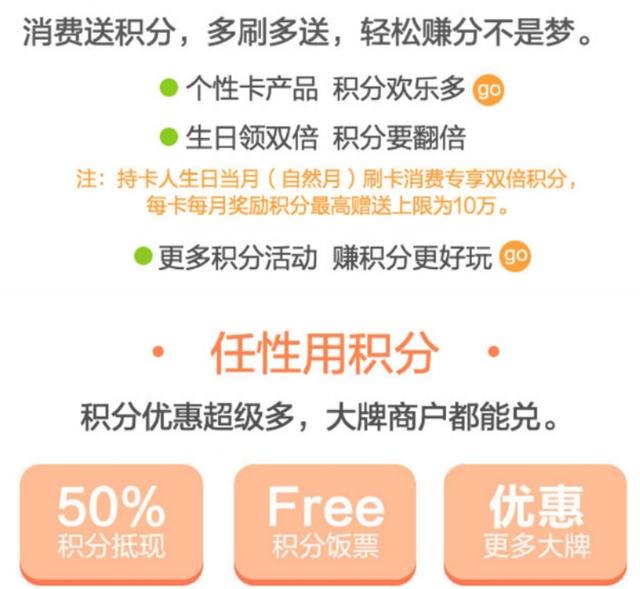

“卡心购卡盟”并非单一平台,而是一类依托卡券流通与积分返利机制的商业模式集合。其核心逻辑通常为:用户通过卡盟平台购买特定商品(如实物、虚拟服务、其他商家的卡券等),或完成指定任务(如下载APP、观看广告、邀请好友等),平台根据消费金额或任务完成度返还一定比例的积分。这些积分可在平台内兑换商品、抵扣现金,或通过二级市场变现,从而实现“消费返利”“任务赚钱”的吸引力。从表面看,用户仿佛能通过日常消费或简单操作“轻松”积累积分,获得额外收益,但这种“轻松”背后,往往隐藏着未被言明的规则与成本。

卡心购卡盟的积分获取逻辑,本质是“流量变现”与“用户沉没成本”的博弈。平台通过“高积分回报”吸引用户,核心目的是获取流量、活跃度或消费数据。例如,部分卡盟平台要求用户先充值一定金额才能参与积分任务,或设定“积分需达到一定数量才能兑换提现门槛”,这种机制看似让用户“赚到了积分”,实则可能沉淀用户的资金或时间。更关键的是,积分的价值并非固定,而是取决于平台的兑换规则与市场供需。若平台内可兑换的商品溢价低、提现周期长,或积分本身不具备流通性,那么用户积累的积分可能仅是“数字游戏”中的虚拟筹码,难以转化为实际收益。

用户在参与“卡心购卡盟”时,常陷入“低门槛高回报”的认知误区。平台宣传中往往强调“1元购得10积分”“邀请好友赚50积分”,这种碎片化的积分获取方式容易让用户产生“轻松薅羊毛”的错觉。但若细算成本,会发现“轻松”背后可能暗藏代价。例如,部分任务要求用户下载多个APP并完成注册,不仅占用手机存储空间,还可能面临个人信息泄露的风险;又如,通过卡盟购买特定商品时,虽然获得积分,但商品本身价格可能高于市场价,相当于用户为“积分”支付了隐性溢价。此时,“赚积分”更像是“用时间或金钱换折扣”,而非真正意义上的“轻松获利”。

积分的变现能力,是判断卡心购卡盟是否“能轻松赚积分”的核心指标。现实中,多数卡盟平台的积分变现存在多重障碍:其一,提现门槛高,部分平台要求积分满1000元才能申请提现,且需扣除20%-30%的手续费,实际到手大打折扣;其二,积分贬值快,平台可能通过调整积分兑换比例或增加提现限制,导致用户积累的积分价值“缩水”;其三,二级市场风险,若用户通过第三方渠道出售积分,可能遭遇诈骗或平台封号,导致积分“竹篮打水一场空”。相比之下,少数头部卡盟平台虽与正规商家合作,提供积分兑换实物或服务的渠道,但这类平台往往对用户的活跃度、消费金额有较高要求,普通用户难以通过“轻松操作”实现积分的稳定变现。

从行业趋势看,卡心购卡盟模式的合规性与可持续性正面临挑战。随着监管对互联网积分、虚拟货币的规范加强,部分以“积分变现”为噱头的平台因涉嫌非法集资或传销被查处。真正的积分经济应建立在“消费激励”而非“投机获利”的基础上,例如银行信用卡积分、航空里程等,其核心是为用户提供消费附加值,而非让用户通过“赚积分”实现财富增长。卡心购卡盟若想长期发展,必须回归商业本质——通过整合优质商家资源,为用户提供高性价比的商品与服务,让积分成为消费的自然延伸,而非诱导用户投入成本的“诱饵”。

对于普通用户而言,面对“卡心购卡盟,真的能轻松赚积分吗?”的疑问,关键在于理性评估“成本与收益”。在参与前,需明确积分的获取规则、兑换渠道、变现条件,警惕“高回报、零风险”的宣传陷阱;在操作中,优先选择与正规品牌合作的平台,避免因小失大,泄露个人信息或陷入资金风险;在心态上,需认识到“积分”本质是消费的附属价值,而非独立的盈利工具,将其视为“省钱”而非“赚钱”,才能避免陷入盲目参与的误区。

归根结底,卡心购卡盟的积分价值,取决于平台能否构建健康、透明的商业生态。若平台以用户利益为核心,通过优化积分规则、拓展兑换场景、降低变现门槛,或许能让用户在消费中“轻松”获得实实在在的优惠;反之,若沉迷于“流量收割”,忽视用户体验与合规底线,最终只会失去用户信任,沦为昙花一现的“积分泡沫”。对消费者而言,保持清醒的认知,不盲从“轻松赚积分”的诱惑,才是参与积分经济的智慧所在。