卡盟下单没到账,这是许多数字商品交易者都可能遇到的糟心场景——明明支付成功,却迟迟等不到游戏点卡、话费充值码到账,订单页面卡在“处理中”一动不动,联系客服要么石沉大海要么敷衍了事。这种看似“小概率”的交易异常,背后实则折射出数字商品交易生态中支付、风控、系统协同等多维度的隐性挑战。卡盟下单没到账的本质,是数字商品交易中“支付-发货”信任链的断裂,而解决这一问题,不仅需要用户掌握科学应对路径,更需要平台与行业构建更完善的交易保障机制。

一、卡盟下单没到账:从“支付成功”到“权益到账”的堵点在哪里?

卡盟作为数字商品交易的垂直平台,其核心流程是“用户下单→支付通道扣款→平台接收支付信号→系统自动发货或人工审核发货”。在这一链条中,“没到账”的卡点可能出现在多个环节,且不同原因对应的解决逻辑截然不同。

最常见的是支付通道延迟。许多卡盟平台为降低成本,会接入第三方支付通道(如虚拟支付接口、聚合支付服务等),这些通道在处理交易时可能因银行系统维护、网络波动或单日限额触发,出现“支付成功但未实时回传”的情况。此时用户支付端显示扣款成功,但平台系统未收到支付确认信号,订单自然卡在“待支付”或“处理中”状态,用户误以为“下单没到账”,实则是支付数据未同步。

其次是平台风控误判。数字商品交易是欺诈高发区,部分卡盟平台为规避风险,设置了过于严苛的风控模型:比如同一IP短时间内多次下单、频繁更换收卡账号、支付金额异常等,都可能触发系统冻结。此时支付虽已完成,但平台因“疑似风险交易”暂停发货,用户却未收到任何风控提示,只能被动等待。

还有系统数据同步故障。中小型卡盟平台技术能力薄弱,支付系统与发货系统可能分属不同服务器,若数据接口设计缺陷或服务器负载过高,会导致支付成功信号未正确传递至发货模块。这种技术故障往往具有突发性,可能影响批量订单,客服团队也难以及时定位问题根源。

更隐蔽的风险是恶意欺诈。部分无资质卡盟平台利用“下单没到账”漏洞,故意不发货或拖延发货,骗取用户资金。这类平台通常以“低价充值为诱饵”,在用户支付后以“系统维护”“人工审核需24小时”等借口搪塞,最终失联跑路。用户遭遇的不仅是交易失败,更是资金损失。

二、卡盟下单没到账:用户面临的三大核心风险

当“卡盟下单没到账”发生时,用户面临的绝非简单的“延迟发货”,而是资金安全、交易效率与维权成本的三重考验。

首先是资金损失风险。若支付通道延迟导致订单未发货,用户理论上可申请退款,但实践中部分平台会设置“退款周期长达3-7个工作日”,甚至以“手续费扣除”为由克扣金额;而如果是欺诈平台跑路,用户资金几乎难以追回,尤其通过个人转账、非正规支付渠道交易时,缺乏交易凭证与维权依据。

其次是交易效率与机会成本。数字商品交易往往具有时效性,比如游戏点卡需在活动期间使用,话费充值需避免月底高峰。卡盟下单没到账可能导致用户错过优惠节点,甚至影响游戏进度或通讯服务,这种“隐性成本”常被用户忽视,却直接影响交易体验。

最棘手的是维权困境。多数卡盟平台客服响应效率低下,用户提交问题后往往收到“已反馈技术部门”的模板回复,缺乏实时进度追踪;部分平台甚至刻意隐藏客服联系方式,将纠纷责任推给“支付公司”或“上游供应商”。用户在维权时面临举证难(需证明支付成功且未发货)、投诉渠道杂(12315、支付平台、消协多头求助)的问题,维权成本远高于交易本身价值。

三、应对卡盟下单没到账:分层解决策略与长期预防机制

面对“卡盟下单没到账”,用户需建立“紧急处理+长期预防”的双轨思维,同时行业也需从制度层面堵住漏洞。

(一)紧急处理四步法:止损、取证、沟通、升级

当发现卡盟下单没到账时,用户应立即采取以下步骤:

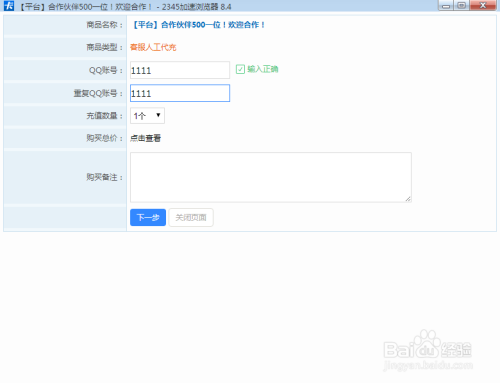

第一步:确认支付状态。登录支付平台(微信、支付宝或银行卡)查看交易详情,确认是否真的扣款——若显示“支付中”或“交易关闭”,说明支付未成功,无需等待发货,直接联系平台取消订单;若显示“支付成功”,则进入下一步。

第二步:截图留存证据。保存支付成功凭证(订单号、支付截图)、平台订单状态截图、与客服的沟通记录,这些是后续维权的关键依据。

第三步:优先官方渠道沟通。通过卡盟平台官方客服入口(非第三方联系方式)提交问题,明确要求“提供发货延迟原因及预计处理时间”,并保留沟通记录。若客服超时未回复(如24小时内),可直接升级投诉。

第四步:借助第三方介入。若平台推诿扯皮,可向支付平台(如微信支付、支付宝)申请“交易争议处理”,提供证据要求核实;同时通过12315平台、黑猫投诉等渠道公开投诉,利用舆论压力倒逼平台解决。

(二)长期预防:从“选平台”到“做交易”的全链路风控

避免卡盟下单没到账,根本在于降低交易风险。用户需建立“平台资质优先、交易细节留痕”的预防意识:

选择合规平台。优先考虑持有ICP备案、与官方渠道(如游戏运营商、通讯运营商)有合作关系的卡盟平台,查看平台成立时间、用户评价(尤其差评处理记录),避开“新成立、无备案、低价引流”的 suspicious 平台。

规范支付方式。尽量使用第三方担保交易(如平台内置钱包、先发货后确认功能),避免直接转账至个人账户;大额充值可拆分多笔小额测试,确认平台发货效率后再追加。

关注订单异常信号。下单后若平台跳转至非官方支付页面、客服回复模板化严重、订单长时间无物流信息(即使虚拟商品也应显示“已发货”),需立即警惕,及时止损。

(三)行业破局:构建“技术+制度”的双重保障

卡盟下单没到账的根治,离不开行业生态的升级。平台层面,需优化支付系统架构,接入正规支付通道(如银行直连、持牌聚合支付),确保支付数据实时同步;建立智能风控模型,在拦截风险交易的同时,向用户推送“风控拦截原因”及“申诉入口”,避免误判。

制度层面,行业可探索“数字商品交易保证金制度”,要求平台按交易规模缴纳保证金,用于赔付用户损失;建立统一的交易纠纷仲裁平台,由第三方机构介入处理,降低用户维权成本。监管层面,需加强对卡盟平台的资质审核,打击虚假宣传与跑马圈地行为,推动行业从“野蛮生长”向“合规透明”转型。

卡盟下单没到账,看似是单个用户的“小麻烦”,实则是数字商品交易信任体系的“试金石”。当用户学会用理性思维应对交易异常,当平台以技术实力与责任担当筑牢信任底线,当监管与行业协同织密保障网络,数字商品交易的“最后一公里”才能真正畅通——毕竟,每一次成功的支付,都应对应一次及时的权益兑现;每一次信任的托付,都不该被“没到账”三个字辜负。