在虚拟商品交易蓬勃发展的当下,卡盟平台作为游戏充值、软件授权、虚拟资源等数字商品的重要流通渠道,用户基数持续扩大。然而,伴随交易量激增的,是“卡盟下单遇到问题,售后去哪儿了?”的普遍质疑。当商品失效、发货延迟、货不对板甚至遭遇欺诈时,消费者往往陷入投诉无门、维权困难的困境,卡盟售后体系的缺失已成为制约行业健康发展的关键痛点,亟需被正视与重构。

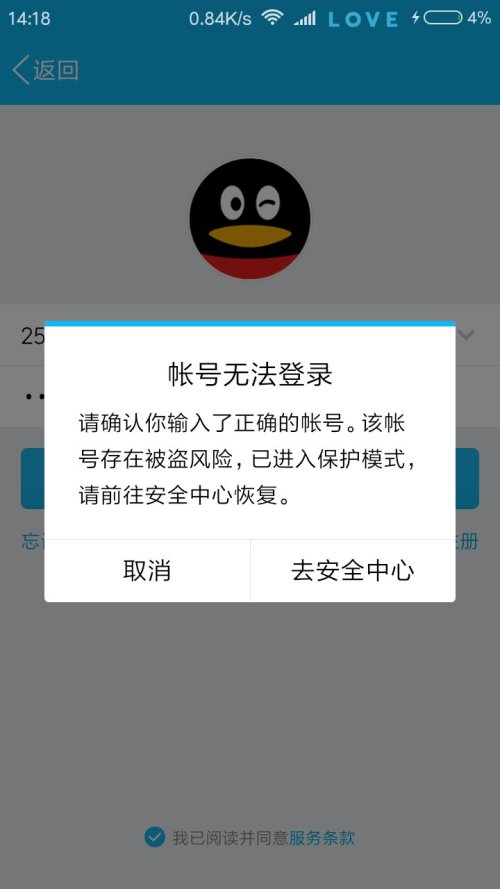

卡盟下单遇到问题的类型具有明显的虚拟商品特性,常见问题包括:一是商品无法使用,如游戏点卡充入无效、软件授权码过期;二是发货异常,下单后长时间未收到商品,或系统自动发货的商品与描述不符;三是虚假宣传,平台承诺的“终身售后”“专属服务”在实际操作中化为泡影;四是交易纠纷处理滞后,消费者提交售后申请后,客服长期不响应或机械重复“已反馈”,最终问题悬而未决。这些问题不仅直接损害消费者权益,更动摇了用户对卡盟平台的基本信任——毕竟,与实体商品不同,虚拟商品一旦出现问题,往往无法通过“退货退款”等传统方式解决,售后渠道的畅通与否,直接决定了交易的风险系数。

“售后去哪儿了?”的疑问背后,是卡盟行业长期存在的服务体系短板。首先,平台责任意识淡薄是核心原因。部分卡盟平台为追求短期交易量,对入驻商家资质审核宽松,甚至默许“三无”商家入驻,导致问题商品流入市场。当售后问题发生时,平台常以“商家责任”为由推诿,缺乏统一的售后标准和兜底机制,消费者在平台与商家间“踢皮球”,最终维权成本远高于商品本身价值。其次,售后机制不健全加剧了困境。多数卡盟平台未建立透明的售后流程,未明确问题处理时限、责任划分及赔偿标准,消费者甚至找不到专门的售后入口,只能依赖零散的客服对话框,而客服人员专业素养不足、权限有限,难以实质性解决问题。再次,虚拟商品的“非实体化”特性为售后逃避提供了借口。平台常以“虚拟商品不支持退换”“一经售出不退不换”等条款为由拒绝售后,却忽视了消费者对商品“可正常使用”的合理期待——这种“格式条款”的滥用,实质是将交易风险完全转嫁给消费者。

售后缺失的影响具有传导性:对消费者而言,直接经济损失是次要的,更严重的是信任危机的蔓延。当“卡盟下单遇到问题”后维权无门,用户可能放弃复购,甚至转向更不规范的私人交易渠道,进一步增加风险;对行业而言,劣币驱逐良币的现象逐渐显现。注重售后服务的正规平台因成本较高反而竞争力不足,而以“低价无售后”吸引流量的平台却占据市场,导致行业陷入“低质竞争—售后更差—信任崩塌”的恶性循环。长远来看,这种生态将阻碍卡盟行业的规范化、规模化发展,使其难以成为虚拟商品交易的主流渠道。

破解“卡盟售后去哪儿了”的难题,需平台、监管与消费者协同发力。平台需承担起售后主体责任,这不仅是法律要求,更是行业可持续发展的基石。具体而言,平台应建立“入驻商家保证金+平台兜底赔付”机制,对商家售前资质、商品质量严格审核,同时设立独立的售后部门,明确“24小时响应、48小时处理”的时效标准,对无法解决的问题启动平台先行赔付流程。此外,可借鉴电商行业经验,引入“售后评价体系”,让消费者对平台处理效率公开评分,倒逼服务优化。监管层面需加快补位,针对虚拟商品交易特性,制定专门的售后服务规范,明确“不支持退换”的适用情形,禁止商家以格式条款逃避责任;同时畅通投诉渠道,对长期存在售后问题的平台进行约谈或处罚,形成“违规成本高于违规收益”的震慑。消费者也需提升自我保护意识,下单前优先选择有明确售后承诺、用户评价高的平台,保留交易凭证与沟通记录,遇到问题及时通过12315等渠道投诉,避免因“怕麻烦”而纵容平台违规行为。

卡盟售后体系的重构,本质是行业从“流量思维”向“用户思维”的转型。在数字经济时代,虚拟商品交易的核心竞争力已不再仅仅是低价与效率,更是对消费者权益的尊重与保障。当“卡盟下单遇到问题”时,售后不再是“可有可无”的附加项,而是决定用户留存与行业口碑的生命线。唯有将售后责任落到实处,才能让卡盟平台摆脱“售后荒漠”的标签,真正成为连接虚拟商品与用户的可靠桥梁,实现从野蛮生长向高质量发展的跨越。这不仅是对消费者权益的守护,更是对整个虚拟商品交易生态的长期价值投资。