卡盟业务突然冻结,这是怎么回事?近期,多个数字商品交易平台(俗称“卡盟”)出现资金无法提现、账户被限制、服务突然中断的情况,引发从业者与用户广泛关注。作为连接数字商品供应商与终端用户的中间环节,卡盟业务曾凭借低门槛、高流通性成为虚拟经济链上的重要一环,如今却陷入“突然冻结”的困境,其背后折射出行业合规性、监管政策、市场生态等多重因素的深层博弈。

要理解卡盟业务为何突然冻结,首先需明确其业务本质与运作逻辑。卡盟平台主要服务于游戏点卡、软件授权码、虚拟货币、短视频平台粉丝等数字商品的交易,通过整合上游供应商资源,为下游中小商家、个人用户提供批量采购与分销服务。早期,这类平台以“点卡批发”为核心,依附于游戏产业发展,逐渐形成“供应商—卡盟—代理—终端用户”的多级分销体系。其模式优势在于无需实体仓储、交易流程数字化,但同时也因涉及虚拟商品定价不透明、资金结算频繁、交易对手隐蔽等特性,长期游走在监管灰色地带。

监管政策的精准打击是导致卡盟业务突然冻结的直接外因。近年来,随着《网络安全法》《反电信网络诈骗法》《非银行支付机构网络支付业务管理办法》等法规的实施,国家对虚拟商品交易领域的合规要求日趋严格。卡盟业务因涉及大量匿名交易、资金快进快出,天然具备洗钱、电信诈骗、非法集资等风险隐患。监管部门通过技术手段监测到,部分卡盟平台存在为“黑灰产”提供结算通道、虚构交易流水、帮助他人逃避资金监管等行为。例如,某头部卡盟平台因未取得《支付业务许可证》,违规开展第三方支付结算服务,被监管部门处以暂停业务、冻结资金的处罚,直接导致平台内数万用户的资金无法兑付。此类“强监管”并非针对行业本身,而是通过清除不合规主体,维护数字经济的健康秩序,但对依赖灰色地带生存的卡盟业务而言,无疑是一次“精准出清”。

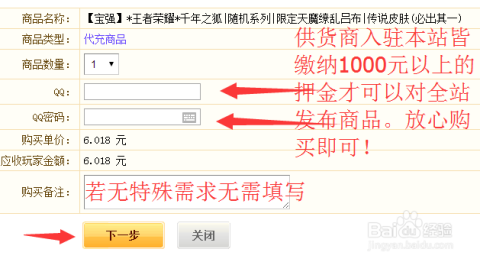

平台自身的合规缺陷与经营风险是冻结的内在推手。卡盟行业长期存在“重流量轻合规”的畸形发展模式,多数平台在成立初期便埋下风险隐患。一方面,部分平台为吸引用户,刻意降低入驻门槛,对上游供应商资质审核流于形式,导致盗版软件、虚假虚拟商品等问题频发;另一方面,在资金结算环节,多数卡盟平台未接入正规银行或支付机构渠道,而是通过个人账户、虚拟货币等方式进行“体外循环”,这种模式不仅违反金融监管规定,也使得平台自身缺乏抗风险能力。当监管检查或资金链断裂时,平台便无法维持正常运营,出现“突然冻结”。此外,行业同质化竞争激烈,部分平台通过“高息返利”“拉新奖励”等方式进行恶性扩张,一旦新增用户放缓,资金池便难以为继,最终以“跑路”或“冻结”收场,用户资产则成为牺牲品。

数字商品交易市场的结构性变化进一步加剧了卡盟业务的生存危机。随着正版化意识提升和平台直营模式的普及,传统卡盟的分销价值正在被削弱。以游戏行业为例,主流游戏厂商已建立官方直营渠道,玩家可直接通过游戏内购买点卡,无需通过中间商;软件领域,SaaS(软件即服务)模式的兴起使得授权码交易逐渐透明化,传统卡盟的“信息差”优势不复存在。同时,短视频、直播等新兴业态的崛起,也分流了大量用户消费场景,卡盟依赖的“低价值、高频次”数字商品需求逐渐萎缩。当市场空间被压缩,而合规成本又持续上升时,卡盟平台若不及时转型,只能选择“冻结”业务以止损。

卡盟业务突然冻结对行业生态产生了深远影响。对从业者而言,部分中小平台因缺乏合规能力被迫退出市场,头部平台则面临“合规改造”的高成本压力,行业集中度或将提升;对普通用户而言,资金安全风险暴露无遗,尤其是依赖卡盟进行副业经营的个体用户,可能面临血本无归的困境;从更宏观的视角看,卡盟业务的“阵痛”也是数字商品交易市场规范化发展的必经过程——只有淘汰不合规主体,引导行业向透明化、合规化转型,才能为真正的数字经济发展扫清障碍。

面对困局,卡盟业务的破局之路在于主动拥抱合规与模式创新。首先,平台需尽快完成主体资质合规化,申请相关增值电信业务经营许可证,接入正规支付渠道,实现交易资金流与信息流的可追溯;其次,应聚焦垂直细分领域,从“全品类分销”转向“专业化服务”,例如深耕正版软件授权、数字藏品合规交易等场景,构建差异化竞争力;最后,行业需建立自律机制,通过制定交易规范、建立供应商信用体系等方式,重塑用户信任。唯有如此,卡盟业务才能从“灰色地带”走向阳光赛道,在数字经济的新生态中找到自身价值。

卡盟业务的突然冻结,既是监管利剑出鞘的结果,也是行业野蛮生长必然经历的阵痛。它警示所有数字商品交易平台:合规不是选择题,而是生存题。唯有主动适应监管要求、坚守商业本质,才能在技术变革与市场迭代中行稳致远。