卡盟下单为何总待处理,这正常吗?这是许多虚拟商品交易用户常有的困惑。当你在卡盟平台提交购买游戏点卡、会员服务或虚拟货币的订单后,页面长时间显示“待处理”状态,难免让人怀疑是否遭遇了平台拖延、系统故障,甚至是骗局。事实上,卡盟订单待处理状态并非全然异常,其背后涉及平台运营逻辑、交易安全机制与行业特性等多重因素,但超过合理时限的持续待处理,则可能隐藏着潜在风险。要厘清这一问题,需从订单处理的底层逻辑出发,结合行业现状辨析正常与异常的边界。

一、“待处理”的本质:卡盟订单的生命周期与状态逻辑

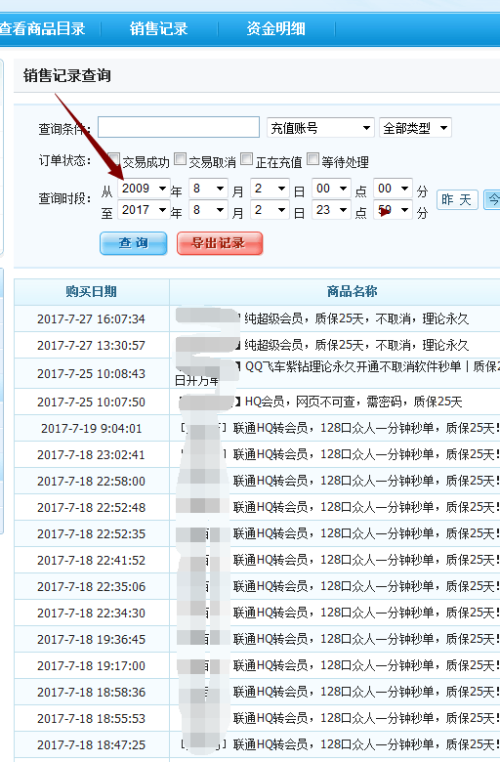

卡盟作为虚拟商品交易平台,其订单状态流转与实体商品电商存在本质差异。实体商品交易中,“待处理”通常指商家确认订单、备货的阶段;而卡盟的“待处理”,更接近于“待授权”或“待履约”——即用户支付成功后,平台需要完成支付核验、库存锁定、风控审核、商品发放等一系列操作,最终将虚拟权益转移至用户账户。这一过程涉及多个系统模块的协同,其复杂度远超简单的“点击发货”。例如,用户支付后,支付接口需返回成功信号,平台系统需同步更新账户余额与库存,同时触发风控引擎对交易行为进行评估,若触发异常规则(如频繁下单、异地支付等),还需人工介入审核。因此,“待处理”是卡盟订单从“支付完成”到“权益到账”的必经过渡阶段,其存在具有合理性。

二、正常待处理的四大底层原因

卡盟订单频繁处于“待处理”状态,在多数情况下是平台运营效率与安全平衡的结果,具体可归结为以下四方面:

其一,批量处理机制下的效率优化。 卡盟平台往往面临高并发订单场景,尤其在游戏开新服、节假日促销等节点,订单量可能呈数倍增长。若每个订单都实时处理,不仅对服务器性能构成巨大压力,还可能导致库存错乱、重复发放等问题。因此,多数平台会采用“批量处理”策略——例如每5分钟、10分钟集中处理一批待处理订单,通过队列机制统一校验支付、同步库存、发放权益。这种模式下,用户下单后需等待至下一个处理周期,订单便会自然从“待处理”转为“已发货”或“已完成”。对于小额、常规订单,这种延迟通常在10-30分钟内,属于正常范围。

其二,支付接口的异步校验延迟。 虚拟商品交易的支付环节往往涉及第三方支付渠道(如微信支付、支付宝、点卡支付网关等),而支付接口的响应并非实时同步。用户在客户端显示“支付成功”,仅代表支付渠道扣款成功,但平台服务器需通过回调接口或主动查询获取最终支付结果。若支付渠道回调延迟(如网络波动、接口限流),或用户主动关闭支付页面导致回调中断,平台需通过人工补单或轮询机制确认支付状态,这无疑会延长“待处理”时间。特别是在使用某些小众支付方式时,延迟现象更为常见。

其三,虚拟库存的动态管理与锁定机制。 卡盟平台的核心商品(如游戏点卡、会员激活码)往往存在总量限制,且需与上游供应商(如游戏厂商、发行商)实时同步库存。当用户下单后,平台需先锁定对应库存,防止超卖。若上游库存更新延迟(如供应商系统维护、数据同步延迟),或平台自身的库存管理系统出现短暂阻塞,订单便会卡在“待处理”状态,直至库存可用或同步完成。此外,部分热门商品(如限量版道具、高折扣会员)可能触发“库存预占”机制,即用户支付后仅锁定库存,需等待平台按优先级(如订单金额、用户等级)依次发放,进一步拉长处理时间。

其四,风控引擎的规则拦截与人工审核。 为应对盗刷、洗钱、恶意刷单等风险,卡盟平台普遍部署了多层风控系统。当用户行为触发异常规则(如短时内多次下单、使用新注册账户、支付IP与常用地不符等),系统会自动拦截订单并标记为“高风险待处理”,转由人工客服审核。这一过程可能耗时数小时甚至更久,尤其是人工审核需核实用户身份、支付凭证、交易合理性等,效率受客服响应速度、审核流程严格度影响。对于普通用户而言,偶尔因风控触发待处理,实则是平台保障交易安全的必要举措。

三、异常待处理的警示信号与风险边界

尽管“待处理”在多数情况下属正常现象,但当超出合理时限或伴随特定信号时,则需警惕异常风险。判断“待处理”是否异常,可从三个维度考量:

一是时长阈值。 常规卡盟订单的处理时间通常不超过2小时,若超过6小时仍未更新状态,且平台客服无合理解释(如系统维护、支付渠道故障),则属异常。特别是使用即时到账支付方式(如支付宝扫码)后,订单长时间卡在待处理,极可能是平台未及时处理或资金链出现问题。

二是伴随异常信号。 若订单待处理期间,出现平台客服失联(消息不回复、电话无人接听)、网站/APP频繁崩溃、用户集体投诉订单状态未更新等情况,往往预示平台运营异常,可能面临资金断裂、跑路风险。此外,若订单显示“待处理”但已扣款,且平台以“系统故障”为由拖延处理,却拒绝退款,则涉嫌恶意扣款。

三是特定场景下的高概率异常。 例如,在小型、不知名卡盟平台下单时,若对方承诺“秒到账”却长期待处理,或要求用户通过私下转账(如微信直接转账)而非平台担保交易,此类订单异常风险极高——前者可能是平台用“秒到账”吸引用户,实则利用时间差拖延处理;后者则完全脱离平台监管,资金安全毫无保障。

四、用户视角:如何理性看待与应对

面对卡盟订单“总待处理”的情况,用户需在理性认知与风险防范间找到平衡。首先,应理解“待处理”是虚拟商品交易的固有环节,尤其是对头部卡盟平台而言,短暂延迟更多是效率与安全的权衡,不必过度焦虑。其次,下单时可优先选择支持“担保交易”的平台(如订单状态未更新可申请退款),并留意平台的“订单处理说明”,部分平台会明确告知批量处理周期(如“每10分钟集中发货”)。

若遇到异常待处理,用户应及时通过平台官方客服渠道核实原因,保留支付凭证、聊天记录等证据。若平台长期无响应或拒绝处理,可向支付渠道投诉(如支付宝的“投诉商家”功能),或通过12315平台、消费者协会维权。此外,避免选择“低价秒杀”“无担保交易”等高风险商品,从源头上降低异常订单的概率。

卡盟下单“总待处理”,究竟是行业特性还是平台失职?答案并非非黑即白。在虚拟商品交易的效率与安全之间,“待处理”状态恰是平台运营能力的试金石——合理的延迟体现专业与规范,而异常的拖延则暴露管理漏洞与道德风险。用户唯有理解其底层逻辑,掌握判断异常的标尺,方能在虚拟商品交易中既保持耐心,又守住底线。