在虚拟交易生态中,卡盟平台为何频繁要求用户提供QQ密码?这一现象绝非偶然,而是暴露了行业深层的诈骗风险。用户若不警惕,极易陷入精心设计的骗局,导致账户被盗或财产损失。卡盟索取QQ密码的行为本质上放大了用户脆弱性,必须从平台机制、安全漏洞和用户行为多角度剖析,才能揭示其背后的真相。

卡盟平台作为虚拟商品交易的中介,主要涉及游戏点卡、Q币等数字资产的买卖。这类平台依赖即时通讯工具如QQ进行身份验证和交易确认,因为QQ账号绑定支付方式和个人信息,成为用户身份的核心标识。然而,卡盟为何非要QQ密码?表面理由是“安全验证”,声称密码用于防止欺诈交易或确认用户真实性。例如,平台可能辩称,通过QQ密码登录可核实账户所有权,避免虚假交易。但这一逻辑存在根本缺陷:QQ密码作为敏感凭证,一旦泄露,攻击者可直接控制账户,窃取资金或数据。现实中,卡盟平台往往缺乏严格的安全协议,导致密码被内部人员滥用或系统漏洞利用。用户在不知情下提供密码,无异于将钥匙交给陌生人,这种“验证”机制实则为诈骗铺平了道路。

深入分析,卡盟要求QQ密码的根源在于行业竞争和监管缺失。虚拟交易市场利润丰厚,但平台为降低运营成本,常采用简化的身份验证流程,而非专业的加密技术。QQ密码作为低成本工具,被滥用为“快速验证”手段。然而,这催生了大量钓鱼骗局:不法分子伪装成正规卡盟,通过虚假链接或诱导页面骗取密码。一旦获取密码,攻击者可盗用QQ钱包、绑定银行卡,甚至勒索用户。更隐蔽的是,部分卡盟与黑客勾结,将密码数据转售给黑市,形成灰色产业链。用户往往因贪图低价商品而放松警惕,忽略密码泄露的连锁反应。例如,QQ账号关联社交网络,被盗后可能波及亲友,引发更大范围诈骗。这种风险并非孤立事件,而是行业系统性漏洞的体现,反映出平台对用户安全的漠视。

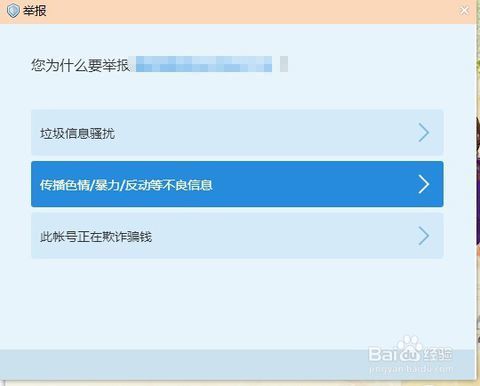

诈骗风险的具体表现多样且隐蔽。常见手法包括“密码找回诈骗”:卡盟以“账户异常”为由要求重置密码,实则植入恶意软件。另一类是“内部监守自盗”,平台员工利用权限窃取密码进行非法交易。用户反馈显示,许多受害者初期仅遭遇小额损失,但后续因密码扩散导致账户被全面控制。基于网络安全常识,QQ密码泄露后,攻击者可绕过双重验证,因为用户常在多平台使用相同密码。卡盟平台若未实施端到端加密或定期审计,风险呈指数级增长。此外,诈骗手段不断升级,如利用AI生成虚假客服对话,进一步降低用户戒心。这些骗局的核心是利用用户对卡盟的信任缺口,将“便捷交易”包装成“安全需求”,实则埋下隐患。

用户保护措施需从个体和平台双管齐下。个体层面,用户应坚决拒绝提供QQ密码,转而采用更安全的验证方式,如一次性验证码或生物识别。选择卡盟平台时,优先考虑那些支持第三方支付或匿名交易的服务,避免绑定敏感信息。定期更换密码并启用QQ安全中心的双重验证,能有效降低风险。平台层面,卡盟必须升级安全架构,引入区块链技术或零知识证明,确保身份验证不依赖密码共享。监管机构也应加强行业规范,要求平台公开安全审计报告,对违规者重罚。用户教育同样关键:通过社区宣传和案例警示,提升公众对“密码索取”的警惕性。只有用户与平台协同,才能构建抵御诈骗的防线。

当前趋势显示,虚拟交易诈骗正从个体作案转向组织化犯罪,挑战日益严峻。随着数字经济发展,卡盟平台数量激增,但安全投入滞后,导致风险扩散。用户行为也呈现矛盾:一方面追求交易便捷,另一方面忽视隐私保护。未来,若不强化监管和技术创新,类似“QQ密码骗局”可能蔓延至其他即时通讯工具。行业专家呼吁,卡盟应转向“无密码验证”模式,如基于硬件令牌或分布式账本技术。同时,用户需培养“最小权限”原则,即仅提供必要信息。这一趋势警示我们,网络安全是虚拟交易的基石,任何妥协都将付出沉重代价。

在数字时代,个人信息保护绝非小事。卡盟平台对QQ密码的索取,本质上暴露了行业安全短板和用户认知盲区。通过拒绝密码共享、选择可信平台和提升安全意识,用户能有效规避骗局。平台则需承担社会责任,以技术创新替代陈旧验证机制。唯有如此,虚拟交易环境才能摆脱诈骗阴影,实现真正安全与繁荣。