卡盟买卡密后,如何正确使用它呢?这个问题看似简单,实则涉及操作规范、安全防护与价值实现的多重维度。对于依赖数字服务的用户而言,卡密不仅是开启功能的“钥匙”,更是数字资产的重要载体——若使用不当,轻则造成经济损失,重则引发账号安全风险。正确使用卡密的核心,在于“精准匹配、安全激活、价值最大化”,需要从识别、验证、激活到管理形成完整闭环。

一、卡密类型识别:明确“是什么”才能“怎么用”

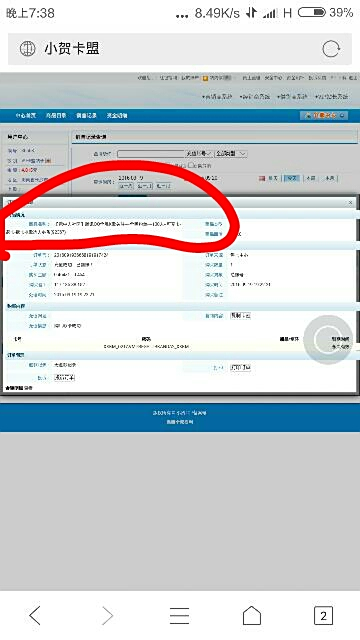

卡盟平台提供的卡密类型繁杂,从游戏点卡、软件激活码到视频会员、教育课程兑换码,每种卡密的适用场景、使用规则差异显著。购买后的首要步骤,是精准识别卡密属性。例如,游戏卡密需区分“平台通用卡”(如Steam礼品卡)与“游戏专属卡”(如《原神》创世结晶),前者可在平台商城兑换任意游戏,后者仅限指定游戏内购;软件卡密则需注意“版本限制”(如Office 2021专业版卡密无法激活365订阅版),以及“授权数量”(单设备授权还是多设备共享)。

部分卡盟商家会因疏漏未标注卡密类型,此时需主动联系客服确认,或通过卡密前缀/格式判断(如Steam卡密通常为“XXXX-XXXX-XXXX”16位字符,网易云会员卡密多为字母+数字组合)。忽视类型识别的直接后果,是“买错用不上”——例如误将腾讯视频月度卡密当作季度卡激活,会导致权益缩水,造成不必要的浪费。

二、信息核对:从“源头”规避使用风险

卡密激活失败的首要原因,往往是信息核对疏漏。收到卡密后,需对照订单信息完成“三查”:查卡密本身是否完整(无缺位、无乱码,部分卡密因平台显示问题会出现“*”遮挡,需联系客服补全);查订单详情与卡密是否匹配(面额、有效期、适用平台是否一致);查卡密使用限制(如“新用户专享”“限首次激活”等条件)。

以游戏卡密为例,部分手游卡密会绑定“注册手机号”,若账号注册手机与卡密绑定手机不一致,将导致无法到账;软件激活码则需核对“系统架构”(如64位系统无法激活32位软件的卡密)。这些细节看似琐碎,却是避免“卡密作废”的关键防线——尤其对于高价卡密(如Adobe全家桶激活码动辄数千元),一次信息失误就可能造成不可逆的损失。

三、激活流程:官方渠道是唯一“安全通道”

卡密激活的核心原则是“直连官方,绕过中间环节”。无论卡盟商家宣称“代激活”“一键解锁”,均不可轻信,此类操作往往暗藏盗号风险或二次收费陷阱。正确的激活路径需分场景执行:

- 游戏类卡密:通过游戏官方客户端或官网的“充值中心”,手动输入卡密序列号,避免使用第三方“代充平台”(此类平台可能截留卡密或盗取账号信息);

- 软件类卡密:打开软件激活界面(如Office的“账户→产品激活”),选择“使用产品密钥激活”,而非“试用版转换”;

- 会员类卡密:在APP“我的-会员中心”选择“兑换码/卡密激活”,注意区分“自动续费”与“单次激活”选项,避免被默认勾选扣费。

激活过程中若提示“卡密无效”,需立即停止操作,先通过卡盟客服核实卡密状态(是否已售罄、是否被冻结),而非反复尝试——频繁错误输入可能导致卡密被系统锁定,彻底失效。

四、安全防护:从“存储”到“使用”的全链路保护

卡密本质上是一串具有价值的数字字符,其安全性直接关联用户权益。激活前,需做好卡密信息加密存储:避免将卡密截图保存在手机相册或云盘(易被恶意软件窃取),建议使用“密码管理工具”(如1Password、Bitwarden)生成加密条目,或记录在离线笔记本中(用代号替代关键信息,如“Steam卡密A:XXXX-XXXX-XXXX-XXXX”)。

激活后,需及时清理使用痕迹:关闭网页的“自动保存密码”功能,删除聊天记录中的卡密信息,避免在公共设备(如网吧、共享电脑)操作激活流程。对于企业用户批量采购的卡密,建议采用“专人管理、按需发放”机制,通过ERP系统记录卡密分配状态,防止内部员工滥用或泄露。

五、价值延伸:从“单次使用”到“长效管理”

卡密的价值不应止于“激活即结束”,合理规划使用周期可实现权益最大化。例如,视频会员卡密可叠加使用(如腾讯视频月度卡密可连续激活3个月,形成季度会员),但需注意平台是否允许“重复激活”——部分平台(如爱奇艺)会限制卡密叠加,需提前咨询客服;软件激活码若长期闲置(如购买后未安装软件),可在卡盟申请“无理由售后”(部分平台支持7天内未激活卡密退款),避免资金沉淀。

对于游戏玩家,还可通过“卡密组合策略”降低成本:如用“平台通用卡”兑换折扣更高的游戏,或利用“节日促销卡密”(如Steam黑五特供卡密)叠加平台优惠,实现“1+1>2”的消费体验。这种“主动管理”思维,能让卡密从“一次性消耗品”转变为“灵活的数字资产工具”。

卡盟买卡密后的正确使用,本质是用户与数字服务之间的“信任兑现”——从识别卡密属性的严谨,到激活流程的规范,再到安全防护的细致,每一步都是对自身权益的尊重。当用户真正掌握“用好卡密”的逻辑,卡盟购买的便不再是冰冷的字符,而是精准匹配需求的服务、安全无忧的体验,以及数字时代的高效价值转化。这不仅是技术操作的熟练,更是数字素养的体现——毕竟,在数字经济蓬勃发展的今天,如何让每一笔消费都“物尽其用”,已成为每个用户必备的能力。