卡盟交易成功提示到账却未收到资金,这是许多用户在虚拟商品交易中遇到的典型困境。作为连接虚拟商品与用户的数字交易平台,卡盟的“交易成功”状态往往意味着支付环节已完成,但资金流转的后续环节却可能出现断层。这种“表面成功实则未到账”的情况,不仅影响用户体验,更暴露出虚拟商品交易中资金流转机制的不透明性。要破解这一难题,需从交易流程的底层逻辑出发,拆解资金流转的每个环节,定位问题根源。

一、“交易成功”≠“资金到账”:卡盟交易的流程断层

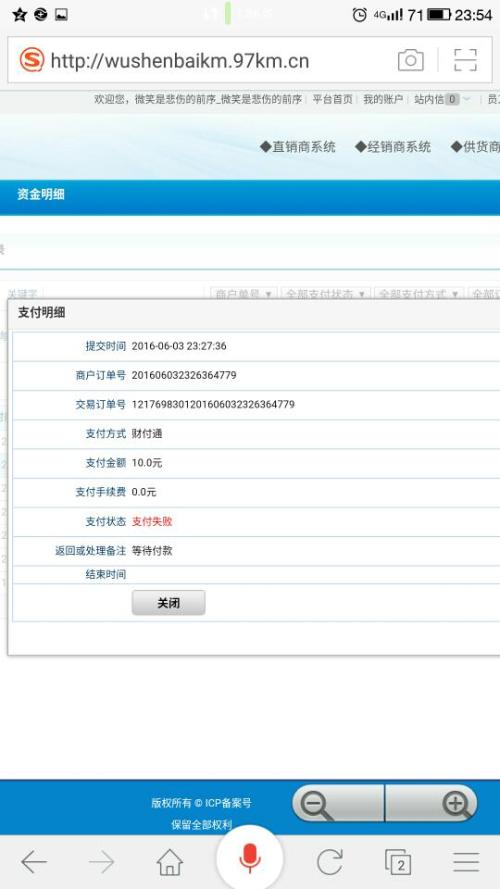

卡盟交易中,“交易成功”通常指用户支付完成、平台系统确认收款的状态,但这仅是资金流转的第一步。完整的到账流程需经历“用户支付→支付通道确认→平台账户入账→平台结算→用户账户余额增加”五个环节。其中任何一个环节异常,都可能导致“交易成功但未到账”。

例如,用户通过支付宝完成支付后,支付通道可能因网络延迟或系统故障,未及时向平台反馈支付成功信号,导致平台仍显示“待支付”状态,但部分系统会因用户端支付凭证已生成而误判为“交易成功”;又或平台虽收到支付通道的入账通知,但因风控规则触发(如异地登录、频繁交易等),资金被临时冻结,用户自然无法到账。这种流程断层使得“交易成功”成为伪命题,用户仅凭平台提示难以判断真实资金状态。

二、三大核心原因:卡盟交易到账延迟的深层逻辑

(一)平台机制:结算周期与风控规则的“隐形门槛”

卡盟平台的结算机制是导致未到账的首要原因。多数平台为规避风险,会设置“T+1”“T+3”甚至更长的结算周期,即用户支付成功后,资金需经过平台账期才能进入用户可提现账户。部分平台甚至对新用户、新账号设置“观察期”,在此期间交易资金会被暂缓结算,用户易误以为“未到账”。

此外,风控规则的不透明性加剧了这一问题。当平台检测到用户行为存在异常(如短时间内多笔大额交易、IP地址频繁变动等),会自动触发风控模型,冻结相关账户资金。但用户往往无法收到明确的风控通知,仅能看到“交易成功”的提示,直到联系客服才得知资金被冻结,此时已错过最佳处理时机。

(二)用户操作:信息不对称与操作失误的“连锁反应”

用户对卡盟交易流程的认知不足,也是导致未到账的常见因素。例如,部分用户在支付时未选择“实时到账”通道,或误填收款人信息(如卡盟账号错误、平台ID输入有误),导致资金被退回或进入其他账户;又或用户在交易完成后未及时确认收货,部分平台将“用户确认”作为结算触发条件,若用户忽略平台提醒,资金会一直处于“待结算”状态。

更隐蔽的是,用户对“虚拟商品交易特殊性”的忽视。与实体商品不同,虚拟商品(如游戏点卡、软件激活码)的交付依赖平台系统自动下发,若用户支付成功但系统因库存不足、商品链接失效等原因未成功发货,平台可能仍显示“交易成功”,实际却未完成商品与资金的双向流转。

(三)外部因素:支付通道与系统故障的“不可抗力”

支付通道的异常是卡盟交易到账的外部“黑天鹅”。第三方支付机构(如微信支付、支付宝)可能因系统维护、风控拦截或对账延迟,导致资金未及时划转至平台账户。例如,2023年某支付通道曾因接口升级出现数据延迟,导致多家卡盟平台用户资金“悬空”,虽最终解决,但暴露出支付通道与平台协同机制的脆弱性。

此外,平台自身系统故障也可能引发问题。服务器宕机、数据库异常或程序BUG,可能导致交易数据丢失或状态更新失败。用户支付成功后,平台系统若未正确记录“入账”状态,即便后台资金已到账,前端仍会显示“未到账”,这种技术性故障往往需要人工排查,处理周期较长。

三、从“被动等待”到“主动溯源”:解决卡盟未到账问题的路径

(一)用户端:建立“交易凭证+实时追踪”的防护机制

面对卡盟交易到账问题,用户需首先建立“证据意识”。交易完成后,立即保存支付凭证(如订单截图、支付流水)、平台交易状态截图,并记录交易时间、订单号、商品信息等关键数据。这些凭证是后续申诉的核心依据,能有效避免“口说无凭”的被动局面。

同时,主动利用平台工具追踪资金状态。多数卡盟平台提供“交易进度查询”功能,用户可实时查看“支付中”“已结算”“可提现”等节点。若长时间停留在“已支付未结算”,需立即联系平台客服,要求提供资金流转节点说明(如支付通道到账时间、平台结算日志),而非盲目等待。

(二)平台端:优化透明化流程与风控协同机制

对卡盟平台而言,“交易成功但未到账”的本质是信任危机。平台需重构交易状态显示逻辑,将“支付成功”与“资金到账”拆分为两个独立状态,明确标注“等待平台结算”“资金已冻结”等中间环节,避免用户混淆。同时,缩短结算周期,对新用户实行“阶梯式结算”(如首笔交易T+3,后续正常交易T+1),降低用户等待成本。

风控规则也需从“隐性”转向“显性”。平台应在用户触发风控时,通过短信、APP推送等方式实时通知冻结原因、解冻条件及处理时效,并设置“风控申诉绿色通道”,简化用户举证流程。此外,与支付通道建立“实时对账+异常预警”机制,当支付通道出现延迟或故障时,自动触发用户提醒,减少信息不对称。

(三)行业端:构建虚拟商品交易的资金流转标准

卡盟交易未到账问题的根源,在于行业缺乏统一的资金流转规范。行业协会或头部平台可牵头制定《虚拟商品交易平台资金结算管理规范》,明确结算周期上限(如最长不超过T+5)、异常处理时效(如48小时内响应)、用户告知义务等标准,通过行业自律倒逼平台优化机制。

同时,推动第三方存管模式的落地。借鉴证券行业“客户保证金第三方存管”经验,要求卡盟平台将用户交易资金存放于独立银行账户,由银行实时监控资金流向,平台仅作为中介方操作,从源头杜绝平台挪用资金、延迟结算的风险。这种模式虽增加平台运营成本,却能从根本上提升用户信任度,促进行业健康发展。

四、结语:从“问题解决”到“信任重建”的必然选择

卡盟交易成功却没到账,看似是单一的技术或操作问题,实则折射出虚拟商品交易领域“效率与安全”“平台与用户”的深层矛盾。用户需提升风险意识与主动溯源能力,平台需以透明化流程重建信任,行业需以标准化机制筑牢底线。唯有三方协同,才能将“交易成功”从模糊的状态提示,转化为用户可感知、可追溯的资金保障,让虚拟商品交易真正实现“成交即安心”。在这个数字化加速渗透的时代,交易安全不仅是用户体验的底线,更是行业可持续发展的生命线。