在当前企业营销与客户服务的精细化运营中,电话沟通作为直接触达用户的高效方式,始终占据着不可替代的位置。然而,随着人力成本攀升、合规要求趋严以及通话需求激增,一种名为“卡盟代打电话”的服务模式悄然兴起,宣称能为企业提供“低成本、高效率、全托管”的通话解决方案。一时间,从中小企业到大型机构,不少企业主开始尝试将电话业务外包给卡盟平台,期待借此实现“省心又省力”。但卡盟代打电话,真的如其宣传的那样“方便又省心”吗?剥开营销话术的外衣,我们需要从实际价值、潜在风险与行业本质三个维度,重新审视这一服务的真实面貌。

卡盟代打电话:被包装的“效率神话”

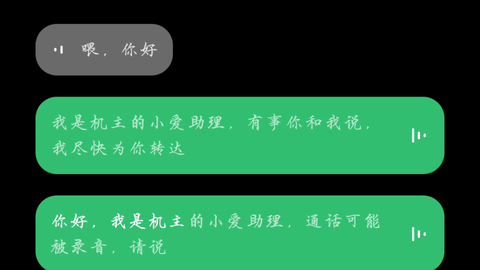

所谓“卡盟代打电话”,本质是依托通信技术与资源整合,为企业提供电话营销、客户回访、通知提醒等服务的第三方平台。其运作逻辑通常为:企业将通话需求(如客户名单、通话脚本、目标话术)提交至卡盟平台,平台通过自有或合作的呼叫中心资源,完成通话执行,并反馈通话结果(如接通率、意向客户信息等)。从表面看,这种模式似乎完美解决了企业的痛点——无需自建呼叫团队、无需承担人力成本、无需管理通话流程,只需“交钱办事”,即可坐享通话成果。

正是基于这种“轻资产、高回报”的诱惑,卡盟代打电话迅速在电商、教育、金融、本地生活等行业蔓延。部分平台甚至打出“1分钱/分钟”“日呼10万+”“意向客户转化率30%+”等极具吸引力的宣传语,进一步强化了“方便又省心”的用户认知。然而,当我们深入其服务链条,便会发现这种“神话”背后隐藏着诸多值得警惕的变量。

“方便省心”的表象:短期效率与长期隐患的博弈

不可否认,卡盟代打电话在特定场景下确实能为企业带来“方便”体验。对于初创企业或业务波动较大的中小商家而言,自建呼叫团队意味着高昂的招聘、培训、场地及设备成本,而卡盟平台按需付费的模式,将固定成本转化为可变成本,降低了试错门槛。此外,部分头部卡盟平台拥有全国范围内的通信线路资源,能实现多地区、高并发的通话执行,这在企业需要短时间内大规模触达用户时(如新品推广、活动通知),确实比自建团队更高效。

但“省心”的感受,往往只存在于合作的初期阶段。随着服务深入,一系列问题会逐渐浮出水面:

其一,合规风险不可忽视。 当前电话营销领域受《电话销售管理办法》《个人信息保护法》等法规严格约束,明确要求“未经同意不得向个人拨打营销电话”“需明确告知来电目的及身份”。然而,部分卡盟平台为追求通话量,对客户名单的合法性审核流于形式,甚至使用“外呼线路伪装”“虚拟号码池”等灰色手段规避监管,导致企业陷入“违规外呼”的法律纠纷。曾有电商平台因合作的卡盟平台高频骚扰用户,被监管部门处以百万级罚款,最终得不偿失。

其二,服务质量难以把控。 卡盟代打电话的核心是“人”,但平台为压缩成本,往往雇佣大量低薪、无经验的通话人员,甚至采用“计件工资”模式激励员工“多打电话、少说话”。这直接导致通话话术生硬、专业度不足,甚至出现辱骂客户、虚假承诺等行为,不仅损害客户体验,更会拉低企业品牌形象。例如,某教育机构通过卡盟平台进行课程回访,因客服人员缺乏专业培训,错误传达优惠信息,引发大量客户投诉,最终不得不公开道歉并赔偿损失。

其三,数据安全存在黑洞。 企业向卡盟平台提供的客户名单、通话内容、意向信息等,均属于核心商业数据。但部分平台缺乏完善的数据加密与权限管理机制,甚至为牟利将客户信息转售给第三方,导致用户隐私泄露。更有甚者,平台在合作结束后未彻底删除数据,为企业埋下长期隐患。

重新定义“省心”:企业需要的不是“外包”,而是“可控的高效”

卡盟代打电话的“伪便利”本质,在于将“复杂问题简单化”——企业将电话业务外包后,看似无需投入管理精力,实则放弃了核心控制权。真正的“省心”,从来不是责任的转移,而是通过合理分工与专业协作,实现效率与质量的平衡。对于企业而言,选择代打电话服务时,需跳出“低价”“快速”的误区,建立更理性的评估框架:

首先,合规是底线,而非“可选项”。 企业在选择卡盟平台时,必须核查其资质证明(如电信业务经营许可证、增值电信业务经营许可),明确外呼线路的合法性,并签订包含合规条款的协议,约定违规责任的划分。同时,平台应提供通话录音存档,供企业随时抽查,确保每通电话都符合法规要求。

其次,质量优先于成本。 低价格往往伴随低质量,企业不应将“每分钟通话成本”作为唯一标准,而应综合考察平台的培训体系(通话人员是否经过行业知识、沟通技巧培训)、质检机制(是否有实时监控与复盘流程)、客户反馈(过往合作企业的评价)等。例如,金融、医疗等对专业性要求高的行业,甚至可要求平台提供“专属通话团队”,确保服务与企业调性一致。

最后,数据安全是生命线。 企业需与平台签订严格的数据保密协议,明确数据的使用范围、存储期限及销毁方式,并要求平台通过ISO27001等信息安全认证。同时,企业自身也应建立数据备份与风险监控机制,避免因第三方平台的数据泄露而陷入被动。

行业趋势:从“野蛮生长”到“规范价值”

尽管卡盟代打电话市场乱象丛生,但不可否认,电话业务外包仍是企业降本增效的合理需求。未来,随着行业监管趋严与用户对服务质量要求的提升,卡盟代打电话将经历从“野蛮生长”到“规范价值”的转型。真正存活下来的平台,必然是那些将合规、质量、数据安全作为核心竞争力,而非单纯依靠“资源优势”打价格战的参与者。

对企业而言,与其寄希望于“万能的代打电话平台”,不如回归业务本质:明确电话沟通在自身业务链中的定位——是营销拓客的“尖刀”,还是客户服务的“桥梁”?基于定位设计专业的通话话术与流程,再选择具备合规资质与服务保障的合作伙伴,实现“专业事交给专业人做”。唯有如此,才能在享受外包便利的同时,规避潜在风险,让电话沟通真正成为企业增长的助推器,而非“定时炸弹”。

卡盟代打电话,从来不是“方便又省心”的万能钥匙,而是需要企业理性驾驭的工具。当企业学会用合规的尺子衡量、用质量的眼睛筛选,才能在效率与风险之间找到平衡,让每一次通话都成为传递价值、建立信任的桥梁,而非消耗品牌信誉的隐患。这才是“省心”的真正含义——不是责任的推卸,而是对结果的掌控。