卡盟会员开通后没到账,怎么回事?这一问题已成为数字服务领域用户投诉的高频痛点,背后交织着技术机制、平台规则、用户操作等多重因素。作为连接用户与数字服务的核心纽带,卡盟会员权益的及时履约直接关系到平台信誉与用户体验,而“未到账”现象并非单一原因导致,需从多个维度拆解其深层逻辑。

一、支付状态异常:交易链条中的“断层”风险

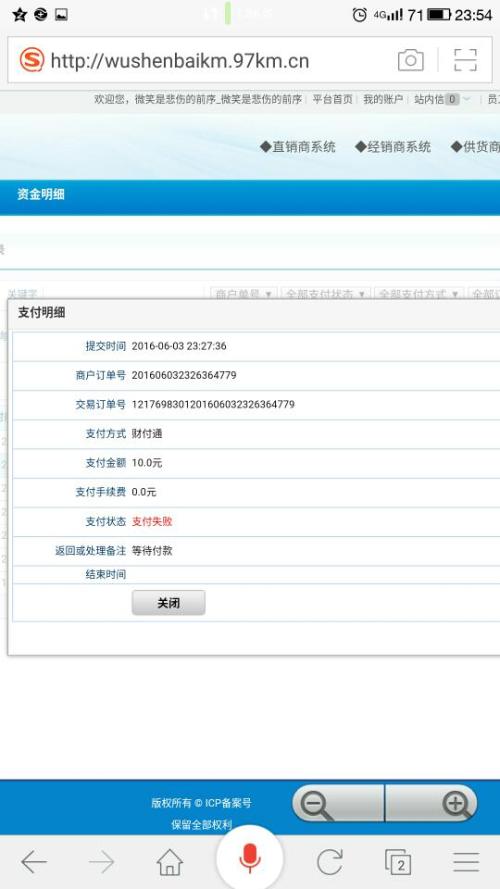

卡盟会员开通未到账的首要诱因,往往隐藏在支付流程的异常状态中。当前多数平台依赖第三方支付接口完成交易,若支付环节出现“支付成功但回调失败”的断层,会导致平台服务器未接收到支付成功信号,从而无法触发会员权益激活。例如,用户在支付页面点击“完成支付”后,因网络波动或支付系统短暂故障,支付通道虽完成扣款,但异步回调数据未成功传输至卡盟平台,系统仍判定订单为“待支付”状态。这种情况下,用户支付记录显示已扣款,但会员后台却未同步激活状态,形成“钱付了权益没到”的尴尬局面。此外,部分用户使用信用卡分期、花呗等信用支付工具时,银行或支付机构的到账延迟也可能导致权益激活滞后,需等待资金清算完成后平台才会同步会员状态。

二、系统延迟与数据同步瓶颈:技术架构的“隐形短板”

即便支付流程顺利完成,卡盟平台自身的系统性能与数据同步机制也可能成为权益到账的“拦路虎”。尤其在会员集中开通的高峰时段(如平台大促、节假日活动),服务器负载骤增可能导致数据库处理能力不足,订单信息与会员权益的同步出现延迟。这种延迟通常表现为“开通后数小时甚至24小时内权益未生效”,而非永久性未到账。更深层次的技术问题在于,部分卡盟平台采用分布式数据库架构,若不同节点间的数据同步机制存在缺陷,可能导致用户在A节点开通会员后,B节点仍无法识别其权益状态,造成跨系统服务的不一致。此外,平台系统升级、bug修复等维护操作若未做好兼容性测试,也可能临时中断会员权益的自动发放流程,导致部分用户权益“卡”在数据传输的中间环节。

三、用户操作失误:认知偏差与流程细节的“错位”

不可忽视的是,用户操作层面的认知偏差与细节疏漏,也是导致“会员未到账”的常见原因。部分用户在开通会员时,误将“试用会员”与“付费会员”混淆,或未完成“确认支付”这一关键步骤,仅点击了“加入购物车”便误以为开通成功。更有甚者,在多人共用设备时,因登录账号切换导致订单归属错乱,付费账号与会员权益账号不一致,出现“付了A的账,激活了B的会员”的情况。此外,部分卡盟平台的会员开通流程存在“隐藏步骤”,例如需二次点击“激活权益”按钮或填写优惠码,若用户未仔细阅读页面提示,直接跳过关键环节,也会导致权益未及时到账。这类问题本质上并非平台故障,而是用户对服务流程的认知不足,却常被误判为“平台未履约”。

四、规则不透明与权益定义模糊:契约精神的“灰色地带”

少数卡盟平台存在的规则不透明问题,进一步加剧了“会员未到账”的复杂性。部分平台在会员协议中模糊“权益到账时间”的界定,仅用“尽快激活”“24小时内生效”等弹性表述,未明确具体时效与例外情形,为平台延迟履约留下操作空间。更有甚者,将“会员开通”与“权益生效”拆分为两个独立环节,用户支付后需等待平台“人工审核”,而审核标准不公开、流程不透明,导致部分用户权益被无故搁置。例如,个别平台以“账户风险检测”为由,对用户支付订单进行临时冻结,却未及时通知用户,直至用户主动投诉后才激活权益。这种“规则暗箱操作”不仅违背契约精神,更让用户对卡盟平台的信任度大幅下滑。

五、恶意扣款与虚假开通:行业乱象下的“信任危机”

在卡盟行业竞争白热化的背景下,少数平台为追求短期利益,甚至存在“恶意扣款未履约”的违规行为。部分平台在用户未明确授权的情况下,通过“默认勾选自动续费”“隐藏取消入口”等手段,强制扣除会员费用,却未实际开通相应权益;更有甚者,利用虚假会员页面诱导用户支付,收款后直接拉黑用户,构成欺诈。这类行为虽属行业少数,却严重损害了卡盟平台的整体形象,让“会员未到账”问题蒙上“平台恶意”的阴影,导致用户对所有卡盟服务产生信任危机。

从“问题解决”到“机制重构”:构建会员权益履约的信任基石

面对“卡盟会员开通后没到账”的复杂成因,单一的技术修复或客服响应已难以根治问题,需从用户端、平台端、行业端三端协同发力。用户需提升数字服务使用素养,仔细阅读会员协议,保留支付凭证,并通过官方渠道实时查询订单状态;平台方则应优化支付回调机制,建立实时同步的会员激活系统,明确权益到账时效,并简化用户申诉流程;行业层面,需建立统一的会员服务标准,对“权益履约”制定明确规范,监管部门应加强对卡盟平台的合规审查,打击虚假开通、恶意扣款等违规行为。唯有如此,才能让“会员开通即到账”成为行业共识,让卡盟平台真正成为用户信赖的数字服务入口。