卡盟会员换绑是不少用户在更换手机号、设备或账号时可能遇到的操作,但随之而来的核心疑问是:这一操作是否会直接导致会员资格丢失?这一问题看似简单,实则涉及平台规则设计、会员权益绑定逻辑以及用户操作规范的多重维度,需要从底层机制到实际场景逐一拆解。要明确答案,首先需厘清“卡盟会员资格”的本质——它是依附于用户账号主体的一项持续性权益,还是与特定绑定信息(如手机号、设备ID)强关联的状态标识?这直接决定了换绑操作对会员资格的影响程度。

从会员权益的绑定逻辑来看,当前主流卡盟平台通常将会员资格与账号体系深度绑定,而非单一设备或手机号。例如,用户通过注册账号完成会员购买后,会员权限会记录在账号的后台系统中,理论上与账号的实名信息、登录凭证等核心要素关联,而手机号、设备等更多作为辅助验证或登录工具。在这种设计下,卡盟会员换绑(如更换手机号)本质上是更新账号的关联信息,而非改变账号主体本身,因此正常操作下不应直接导致会员资格丢失。但需注意,这里的“正常操作”特指遵循平台官方流程、完成必要验证且账号状态无异常的情况,一旦脱离这一前提,风险便会显现。

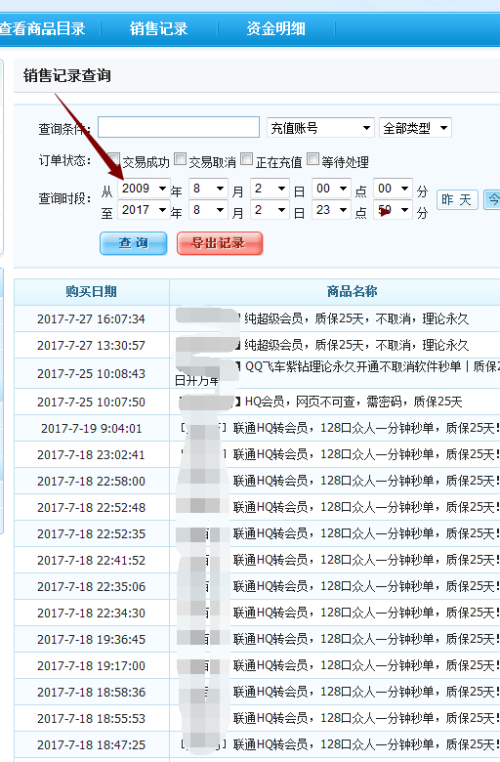

技术层面,平台在处理会员换绑时通常会触发多重校验机制。以手机号换绑为例,流程往往包括:原手机号验证码确认→新手机号验证码接收→账号安全验证(如登录密码、人脸识别或历史问题回答)→会员状态同步校验。这一系列步骤的核心目的,是在保障账号安全的同时,确保会员权益数据在信息变更过程中的一致性。例如,部分平台会在换绑前自动校验会员剩余时长、关联权益(如专属折扣、虚拟道具等)是否完整,若校验通过,会员资格将无缝迁移至新绑定信息;若校验异常(如检测到频繁换绑、账号存在异常登录记录),则可能触发风控机制,暂时冻结会员权限或要求额外验证。因此,会员资格是否掉落,关键在于换绑过程中平台对账号安全性与权益完整性的校验结果,而非换绑行为本身。

然而,实际操作中用户仍可能遇到“换绑后会员资格消失”的情况,这往往源于三大风险点:一是操作不规范,比如在非官方渠道进行换绑,或跳过平台验证步骤直接修改绑定信息,导致系统无法识别账号连续性;二是平台规则差异,部分中小型卡盟平台为降低成本,可能简化会员数据管理逻辑,将会员资格与短期绑定的手机号或设备ID强关联,一旦换绑未及时同步数据,便会出现资格失效;三是账号异常状态,若用户账号在换绑前已因违规操作、欠费或长期未登录被冻结,即使完成换绑,会员资格也可能因账号本身的限制而无法恢复。例如,曾有用户因使用第三方软件修改手机号,导致平台系统判定账号存在安全风险,不仅会员资格被冻结,甚至面临账号永久封禁的风险。

针对这些风险,用户需建立“预防优先”的操作意识。首先,在换绑前务必通过官方客服或帮助中心确认平台规则,明确“会员资格是否支持换绑”“换绑是否需要额外验证”等细节,避免因信息差导致操作失误。其次,严格按照官方流程操作,优先使用平台内置的“账号安全设置”功能进行换绑,避免点击不明链接或通过非官方渠道提交信息。同时,换绑后及时登录会员中心核对权益状态,如会员剩余时长、专属功能是否正常,一旦发现问题立即联系客服并提供凭证(如购买记录、原绑定信息证明),以便平台快速定位问题。对于平台而言,优化换绑流程的透明度与安全性是保障用户权益的关键,例如在换绑前明确提示“会员资格将不受影响”,增加异常状态的实时提醒,以及建立会员资格异常的快速响应通道,减少用户因操作失误或系统延迟带来的损失。

从行业趋势看,随着卡盟平台竞争加剧,会员权益的稳定性已成为用户选择平台的重要考量。头部平台正逐步将会员资格与“账号唯一标识符”(如UID、实名认证信息)深度绑定,弱化对单一绑定信息的依赖,从而实现“换绑不换权”的体验优化。同时,生物识别技术(如人脸识别)的引入,进一步降低了换绑过程中的安全风险,确保即使更换手机号或设备,用户仍能通过唯一身份信息快速恢复会员状态。这种设计不仅提升了用户安全感,也推动了行业从“以绑定信息为核心”向“以用户账户为核心”的会员管理逻辑转变。

回到最初的问题:卡盟会员换绑会不会掉会员资格?答案并非简单的“会”或“不会”,而是取决于“如何换绑”与“平台如何设计”。在规范操作与合规平台的前提下,会员资格的连续性是有保障的,但这需要用户主动了解规则、谨慎操作,也需要平台以技术为锚点、以用户权益为出发点,优化流程与风控机制。唯有双方形成“规则透明、操作规范、响应及时”的良性互动,才能让换绑这一常见操作不再成为会员权益的“风险点”,而是成为提升账号安全性与使用灵活性的“安心之举”。