在各大社交媒体平台上刷点赞评论的行为,已成为数字时代的一种常见现象,但其法律合规性一直存在争议。这种行为涉及用户或第三方通过技术手段或人工方式,制造虚假的点赞和评论,以提升内容的可见度和影响力。从法律视角看,这种行为是否真的违反法律法规,需要深入剖析其本质、相关法规框架以及实际影响。刷点赞评论的行为本质上是一种欺诈行为,它不仅破坏了社交媒体平台的公平生态,还可能触犯多项中国法律法规,如《反不正当竞争法》和《网络安全法》。以下将探讨这一行为的定义、法律依据、社会影响及应对策略,以揭示其违法性和潜在风险。

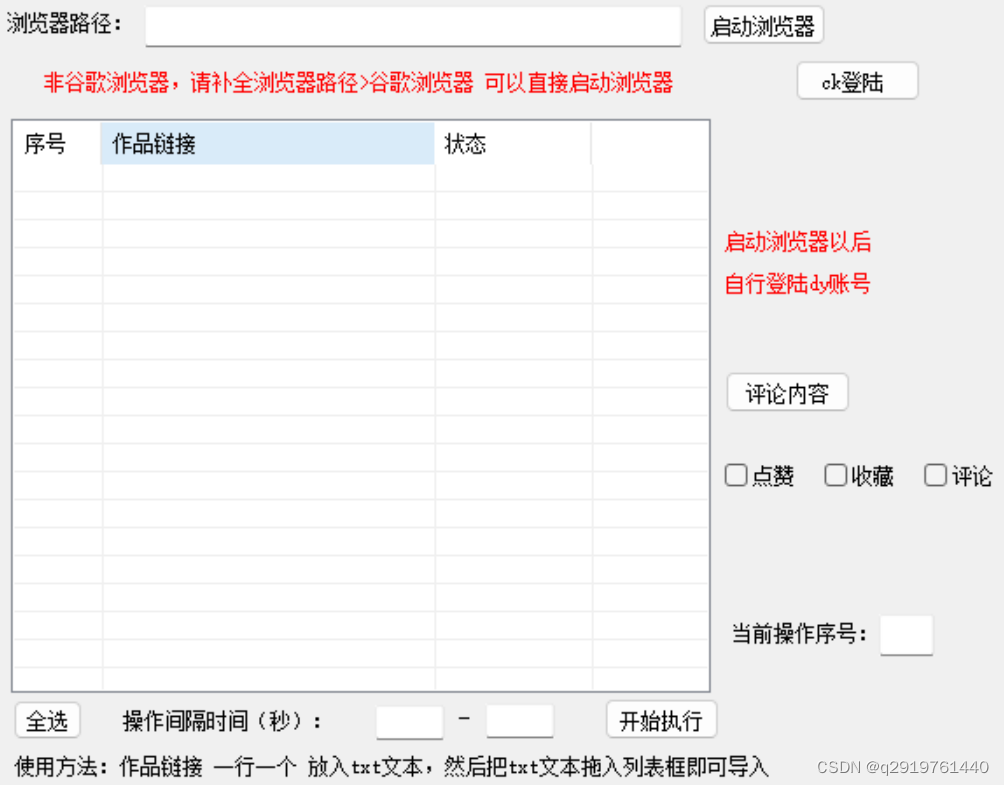

刷点赞评论的行为,具体指用户或机构利用机器人程序、水军团队或自动化工具,在社交媒体上批量生成虚假互动数据。这种行为在营销领域尤为普遍,例如品牌方雇佣人员或购买服务,以快速增加帖子点赞数和评论量,从而营造内容受欢迎的假象。从概念上讲,它属于“社交媒体互动造假”或“虚假互动行为”的范畴,与真实用户参与形成鲜明对比。这种行为的核心价值在于短期利益驱动:它能迅速提升内容在算法中的排名,吸引更多自然流量,甚至影响商业决策,如电商平台的销售转化。然而,其挑战在于长期危害:它扭曲了用户信任机制,使平台内容质量下降,并可能引发更广泛的欺诈风险。

从法律法规角度分析,刷点赞评论的行为确实违反了多项中国法律。首先,《反不正当竞争法》明确禁止商业活动中的虚假宣传和欺诈行为,刷量操作通过制造虚假数据误导消费者,构成不正当竞争。例如,在电商平台上,商家刷点赞评论以提升商品信誉,这直接违反了该法第八条关于“不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传”的规定。其次,《网络安全法》第二十七条要求任何个人和组织不得从事非法侵入他人网络、干扰他人网络正常功能、窃取网络数据等危害网络安全的活动;刷量行为可能涉及非法数据采集或系统干扰,从而触犯此法。此外,《电子商务法》第十七条也规定,电子商务经营者应当全面、真实、准确、及时地披露商品或服务信息,虚假互动数据显然违背了这一原则。这些法规共同构成了法律依据,表明刷点赞评论的行为并非灰色地带,而是明确的违法行为。

在社会影响层面,这种行为对社交媒体生态和用户信任造成了深远挑战。社交媒体平台的核心价值在于真实连接和互动,而刷点赞评论的行为侵蚀了这一基础。例如,当用户看到内容拥有大量点赞和评论时,往往误判其受欢迎程度,从而影响自身决策,如购买推荐或参与讨论。这导致“劣币驱逐良币”效应:优质内容可能因缺乏虚假互动而被淹没,而低质内容却能通过刷量获得曝光。长期来看,这种破坏会降低平台公信力,用户流失风险增加,甚至影响整个数字经济的健康发展。从趋势看,随着AI技术的发展,刷量行为变得更加隐蔽和高效,例如深度伪造技术能生成逼真的评论,这给监管带来新挑战。平台方如微信、微博等已开始采用机器学习算法检测异常互动,但效果有限,因为造假技术也在不断进化。

在应用场景中,刷点赞评论的行为常用于营销推广,但其风险远大于收益。企业或个人可能通过购买“点赞评论服务”来提升品牌曝光,例如在抖音或小红书上增加视频点赞数,以吸引更多自然关注。然而,这种行为一旦被发现,可能导致账号封禁、法律诉讼或声誉受损。例如,2023年某知名品牌因被曝雇佣水军刷评论,引发消费者抵制,最终面临巨额罚款。这凸显了应用中的核心矛盾:短期利益与长期合规的冲突。挑战在于,法律执行难度大,因为跨平台追踪和取证复杂,且用户对刷量的认知不足,容易成为受害者。道德层面,这种行为违背诚信原则,与社会主义核心价值观中的“诚信”要求背道而驰。

针对这些挑战,我们需要提出独特见解:刷点赞评论的行为是否违法,取决于具体情境和意图。在商业推广中,如果目的是欺诈或误导,则明确违法;但在非商业场景下,如个人用户测试平台功能,则可能不构成违法。然而,无论如何,这种行为都应被严格规范。建议平台方加强技术监管,如引入更先进的AI检测系统,并建立用户举报机制;监管机构应制定更细化的实施细则,明确处罚标准;用户则需提高意识,拒绝参与或支持虚假互动。通过多方协作,我们可以构建一个更健康的社交媒体环境,强调真实互动的价值。

最终,刷点赞评论的行为不仅违反法律法规,更对社会诚信体系构成威胁。它提醒我们,在数字时代,真实连接才是可持续发展的基石。各方应共同努力,维护网络空间的清朗,让社交媒体回归其连接本质。