卡盟充值成功,钱怎么还没到账呢?这是许多虚拟商品用户在充值时频繁遇到的困惑。明明支付页面显示“充值成功”,账户余额却迟迟没有变化,既影响使用体验,又可能引发对平台安全性的质疑。要理解这一问题,需从卡盟的运作机制、支付流程、风控逻辑等多维度切入,才能厘清延迟背后的真实原因,并找到有效的应对方法。

卡盟作为虚拟商品交易的中介平台,主要提供游戏点卡、话费充值、软件会员等数字化商品的代购服务。用户通过平台向供应商下单,平台完成支付结算后,再触发供应商的商品发放流程。这一过程中,“充值成功”仅代表支付环节完成,并不等同于商品到账。支付到账与商品到账是两个独立的环节,前者涉及资金清算,后者涉及库存调配,中间可能存在时间差,尤其是在平台与供应商采用异步结算模式时,延迟更为明显。

从技术层面看,支付通道的清算周期是导致延迟的首要因素。用户通过微信、支付宝或银行卡支付时,资金需经过第三方支付机构的处理。部分支付通道采用“T+1”结算模式,即当日交易资金需在次日才能到账平台账户。若卡盟平台未设置实时垫付机制,供应商需等待资金到账后手动或批量发放商品,这自然形成了时间差。例如,用户在晚上10点完成充值,若支付机构次日凌晨2点结算,平台上午9点才能确认资金,供应商可能需要额外1-2小时处理订单,商品到账便可能延迟至中午前后。这种延迟在行业内属于“正常波动”,但若平台未提前告知用户,便容易引发误解。

风控系统的拦截机制则是另一大原因。虚拟商品交易涉及资金安全,平台需防范盗刷、洗钱等风险。当检测到异常交易行为时,系统会自动冻结资金并启动人工审核。例如,用户短时间内多次大额充值、使用新注册账户支付,或支付IP与常用登录地不符,都可能触发风控。此时,资金虽已从用户账户扣除,但平台会暂缓向供应商结算,待审核通过后再发放商品。审核时间通常为几小时至24小时,若用户未能及时提供身份验证或消费凭证,延迟可能进一步延长。风控的本质是安全与效率的平衡,但部分平台的风控规则不透明,用户对“被冻结”毫不知情,便会误以为平台“吞钱”。

账户状态异常同样可能导致到账延迟。若用户账户因违规操作(如恶意退款、刷单)被平台限制,充值功能虽未关闭,但资金会被暂存至“待处理账户”。此时,用户需联系客服解除限制,资金才能正常流转至商品发放环节。此外,充值信息填写错误(如游戏ID、手机号输入有误)也会导致商品发放失败,资金虽已支付,但因信息不匹配无法到账,需用户主动联系平台修正信息后重新处理。

平台自身的运营规范直接影响到账效率。部分小型卡盟平台为降低成本,未建立自动化商品发放系统,依赖人工手动操作。当充值量激增时,客服可能无法及时处理订单,导致排队等待。更有甚者,平台与供应商之间的结算协议不稳定,若供应商临时缺货或系统故障,商品发放便会卡在“平台已付款,供应商未发货”的环节。用户面对这种情况,往往难以直接联系到供应商,只能被动等待平台协调,进一步延长了到账时间。

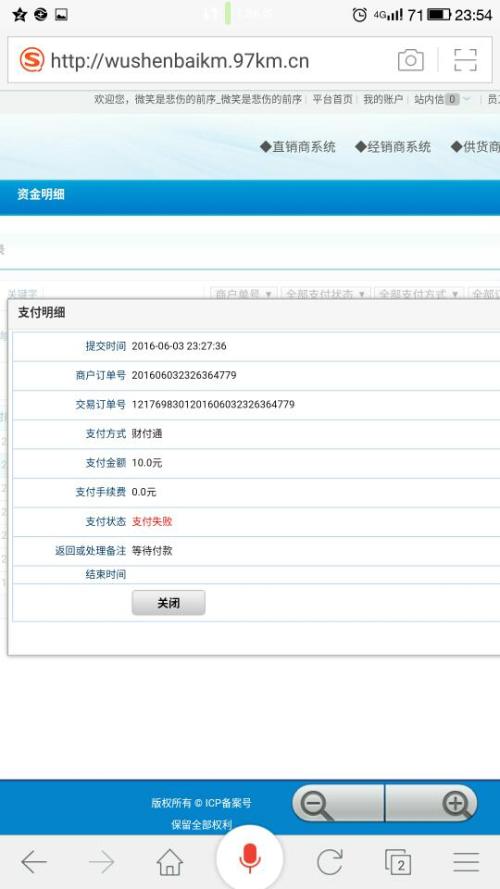

面对“卡盟充值成功,钱怎么还没到账呢?”的困境,用户需采取科学的方法排查问题。首先,确认订单状态:登录平台查看充值订单详情,若显示“处理中”或“已支付,待发货”,说明资金已到账平台,仅等待商品发放;若显示“支付失败”,则可能是支付通道问题,需重新尝试支付。其次,检查平台公告:部分平台会提前告知系统维护、支付通道故障等信息,延迟属于临时情况,无需过度担忧。再次,联系客服核实:提供订单号、支付时间、商品类型等信息,要求客服明确处理进度。若客服推诿或无法给出合理答复,需提高警惕,可能面临平台跑路风险。

从行业长远发展来看,解决到账延迟问题需平台、用户与监管三方协同。平台应优化技术架构,接入实时支付通道,建立自动化商品发放系统,并明确告知用户清算周期与风控规则;用户需选择资质齐全、口碑良好的卡盟平台,避免贪图低价选择小平台,同时保留充值凭证以便维权;监管部门则需加强对虚拟商品交易平台的资质审核,要求平台设立风险准备金,保障用户资金安全。唯有如此,“卡盟充值成功,钱怎么还没到账呢?”才能从常见问题变为罕见例外,让虚拟商品交易真正实现“即时、安心”。