在各大社交平台上刷点赞是否真的可行吗?这个问题背后,藏着无数内容创作者、商家乃至普通用户的焦虑与试探。当点赞数成为衡量内容价值的“硬通货”,当流量变现的压力裹挟着每个账号运营者,“刷点赞”似乎成了一条看似捷径的路径。但剥开数据泡沫,所谓的“可行”究竟是短期 illusion,还是长期陷阱?

刷点赞的短期“伪可行”:数据幻觉下的即时满足

从表面看,在各大社交平台上刷点赞似乎具备“可行性”——花钱买工具、找刷手,账号的点赞数能在短时间内飙升,从两位数跃升至四位数,甚至更多。这种即时反馈带来的心理满足感是真实的:内容创作者看到“受欢迎”的数据,会误以为自己的内容质量被认可;商家通过高点赞量营造“爆款”假象,试图吸引自然流量的关注。部分平台早期算法逻辑简单,点赞量确实能影响初始推荐权重,于是刷点赞成了“薅平台流量”的手段。

但这种“可行”建立在脆弱的沙堡之上。首先,虚假点赞无法带来真实的用户互动。点赞数高,但评论寥寥无几,转发、收藏数据惨淡,这种“数据孤岛”现象早已被平台算法识别。抖音、小红书等平台早已将完播率、评论率、转发率等行为数据纳入综合推荐模型,单纯刷点赞如同“拆东墙补西墙”,无法形成可持续的流量增长。其次,低成本的刷点赞工具往往存在技术漏洞:点赞用户画像异常(如大量僵尸号、异地登录账号)、点赞时间过于集中(凌晨3点突然暴涨100赞),这些异常数据会被平台风控系统标记,轻则限流,重则封号。

平台反作弊机制下的生存逻辑:刷点赞的“不可行”已是既定事实

近年来,各大社交平台对刷点赞的打击力度空前加强。微信视频号通过“用户行为序列分析”识别异常点赞,同一账号短时间内对多个内容进行无差别点赞,会被判定为作弊行为;微博的“清朗行动”中,刷量账号被批量封禁,相关MCN机构被列入黑名单;抖音的“异常流量监测系统”甚至能追溯刷点赞背后的产业链,从刷手工具开发到数据交易,全链条打击。

平台为何如此“较真”?因为刷点赞破坏了社交生态的核心——信任。用户打开社交平台,是为了获取真实的信息、连接真实的人,而非被虚假数据操控。当用户发现“10万赞”的视频只有100条真实评论,平台的公信力便会崩塌。因此,平台算法迭代的方向始终是“去伪存真”:从单纯看点赞数,到分析点赞用户的活跃度、内容消费习惯;从关注绝对数值,到衡量互动质量。这意味着,任何依赖虚假数据的行为,最终都会被算法反噬。

用户心理与真实互动的价值:刷点赞无法替代的“情感连接”

更深层次看,在各大社交平台上刷点赞的“不可行”,本质是用户心理需求与虚假供给的错位。点赞的核心价值,是表达对内容的认可与共鸣——一句“赞同”、一个❤️,是内容创作者与用户之间的情感纽带。而刷来的点赞,如同“塑料友情”,看似热闹,实则冰冷。

真实互动带来的“长尾效应”是刷点赞无法比拟的。一条优质内容获得1000条真实评论,其中可能包含用户对内容的延伸讨论、二次创作建议,甚至成为新的内容选题。这种互动能形成“创作者-用户”的良性循环:用户感受到被重视,持续关注账号;创作者根据反馈优化内容,吸引更多精准用户。而刷点赞带来的虚假繁荣,只会让创作者陷入“自我感动”——误以为内容没问题,却不知道真实用户早已流失。

商业视角下刷点赞的ROI:高成本陷阱与低转化现实

对商家而言,刷点赞的“可行性”更需打上问号。假设一个美妆品牌通过刷点赞将笔记点赞数做到10万,看似提升了品牌曝光,但转化率可能低得可怜。真实用户看到高点赞却无真实评价,反而会怀疑产品真实性,产生“数据造假”的负面认知。相比之下,一条5000赞但评论中满是用户真实使用体验的笔记,带来的转化率可能远超前者。

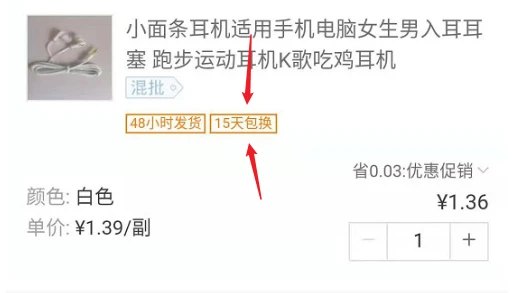

更关键的是,刷点赞的成本远高于想象。从购买刷手工具(月费从几百到几千不等)到雇佣专业刷手(单条点赞0.1-0.5元),长期刷量的费用足以支撑优质内容创作。而一旦被平台处罚,账号限流带来的损失更是不可估量。与其将资金投入“数据造假”,不如投入到内容打磨、用户运营中——这才是商业账号的“长期主义”。

趋势判断:从“数据崇拜”到“内容为王”,刷点赞的可行性已归零

随着社交平台进入“精耕细作”阶段,用户和平台对“优质内容”的定义愈发清晰:有价值、有情感、有差异化的内容才能脱颖而出。抖音的“中视频计划”鼓励创作者输出5-30分钟的深度内容,而非依赖15秒的“爆款套路”;小红书推出“薯条”推广工具,允许创作者付费给精准用户,而非盲目追求点赞数;微信公众号的“看一看”功能,则让优质内容通过好友推荐自然传播。

这些趋势都在传递一个信号:刷点赞的“可行性”正在被时代淘汰。在内容同质化严重的当下,虚假数据无法掩盖内容的空洞,唯有真实的内容价值才能沉淀用户。与其在数据泡沫中自欺欺人,不如回归内容创作的本质——用真诚打动用户,用价值连接用户。

归根结底,在各大社交平台上刷点赞的“可行性”,从来不是技术问题,而是认知问题。当创作者将目光从“数据数量”转向“内容质量”,从“短期流量”转向“长期信任”,才能真正理解:社交平台的本质是“连接”,而非“表演”。那些被真实点赞浇灌的内容,那些与用户共同成长的账号,才是社交生态中最“可行”的存在。