卡盟刷业务合法吗?小心触犯法律!这一问题近年来在虚拟商品交易领域引发广泛争议。随着游戏充值、数字会员等虚拟经济的爆发式增长,部分卡盟平台为追求流量与收益,默许甚至组织用户通过“刷销量”“刷好评”“刷流水”等虚假手段制造繁荣假象。然而,这种看似“低成本高回报”的运营模式,实则游走在法律边缘,参与者轻则承担行政处罚,重则面临刑事追责。卡盟刷业务本质上是对市场秩序的系统性破坏,其法律风险远超短期利益,需行业从业者与用户高度警惕。

一、卡盟刷业务:虚假交易的“灰色产业链”

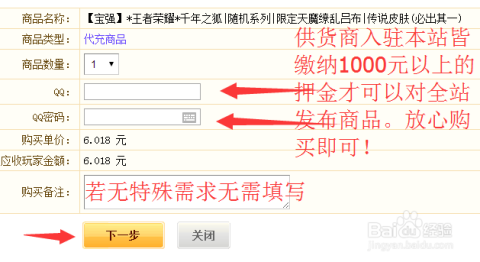

卡盟平台最初作为虚拟商品交易的中介,为游戏玩家、商家提供充值卡、Q币、会员账号等便捷服务。但随着竞争加剧,部分平台异化为刷单刷量的“温床”。所谓“刷业务”,即通过技术手段或人工操作,虚构交易记录、用户评价与销量数据:商家支付佣金,平台组织“刷手”批量购买虚拟商品,短时间内制造虚假交易繁荣,再通过退款或虚拟商品回收完成资金闭环。这种模式下,卡盟平台成为“流量造假”的核心枢纽,上接商家需求,下控刷手资源,形成了一条分工明确的灰色产业链。

值得注意的是,卡盟刷业务的隐蔽性较强。虚拟商品本身具有无实物、易复制的特点,交易过程无需物流验证,且资金多通过第三方支付或虚拟货币结算,给监管取证带来难度。但这并不意味着其合法——根据《电子商务法》,电子商务经营者应当全面、真实、准确、及时地披露商品或服务信息,不得以虚构交易、编造用户评价等方式进行虚假或者引人误解的商业宣传。卡盟刷业务恰恰是对这一法律底线的公然挑战。

二、法律定性:从民事侵权到刑事犯罪的递进风险

卡盟刷业务的违法性并非“灰色地带”,而是有明确法律依据的侵权与犯罪行为。其法律风险可分为三个层级:

民事责任层面,刷单行为直接侵害消费者知情权与公平交易权。当用户因虚假销量或评价做出错误消费决策,可依据《消费者权益保护法》要求商家“退一赔三”;若卡盟平台明知或应知商家刷单而提供便利,则需承担连带赔偿责任。2022年某省消费者协会诉某卡盟平台案中,法院就因平台未履行审核义务,判决其赔偿消费者因虚假充值导致的损失。

行政责任层面,刷单行为违反《反不正当竞争法》第八条,属于“对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者”。市场监管部门可对商家处以20万至200万元罚款,情节严重的处上一年度销售额1%以上10%以下罚款;对组织刷单的平台,可处5万至50万元罚款,情节严重的吊销营业执照。2023年“净网行动”中,某市市场监管局查处某头部卡盟平台,因组织刷单流水超亿元,对其处以500万元顶格罚款。

刑事责任层面,当刷单行为涉及诈骗、非法经营等情形时,将触犯《刑法》。例如,若商家通过刷单骗取平台补贴(如电商平台的“满减返利”),或以刷单为名骗取刷手预付资金,可能构成诈骗罪;若卡盟平台形成规模化刷单产业链,非法经营额达5万元以上或违法所得达1万元以上,则涉嫌非法经营罪。2021年浙江警方破获的“卡盟刷单第一案”中,某平台组织全国10万刷手刷单,涉案金额12亿元,主犯最终以非法经营罪被判处有期徒刑10年,并处罚金1000万元。

三、现实危害:从市场失序到社会信任的连锁危机

卡盟刷业务的危害远不止于法律风险,其对虚拟商品市场乃至社会信任体系的破坏更为深远。从市场层面看,刷单制造“劣币驱逐良币”的恶性循环:诚信商家因不愿参与造假而流量下滑,刷单商家则通过虚假数据抢占资源,最终导致市场资源配置扭曲,消费者对虚拟商品行业的信任度降至冰点。据中国互联网协会数据,2023年虚拟商品投诉中,涉及“虚假销量”“刷单炒信”的占比达38%,成为消费者投诉重灾区。

从社会层面看,刷单产业链滋生黑灰产犯罪。部分卡盟平台为规避监管,与“水军”团伙、黑客技术团队勾结,利用外挂软件批量注册账号、模拟真实交易,甚至窃取用户个人信息用于精准诈骗。2022年央视曝光的“卡盟刷单诈骗案”中,犯罪团伙通过卡盟平台购买虚假交易数据,包装成“高收益兼职项目”,诱骗刷手垫付资金,最终导致全国超5万人被骗,涉案金额3.2亿元。

四、监管趋势:技术赋能与法律重拳的双重打击

面对卡盟刷业务的隐蔽性,监管部门正从“被动查处”转向“主动防控”。一方面,大数据与AI技术的应用让刷单行为无所遁形。例如,电商平台通过分析用户行为数据(如登录IP、购买频率、退款率),可精准识别异常交易;网信部门建立“刷单黑名单”制度,对参与刷单的平台、商家、刷手实施联合惩戒,限制其从事网络经营活动。另一方面,法律体系不断完善。2023年最高法、最高检联合出台《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》,明确将“组织虚拟商品刷单”认定为“非法利用信息网络罪”的“其他情形”,大幅降低了入罪门槛。

值得注意的是,平台责任也在被进一步强化。《电子商务法》要求平台“建立信用评价制度,公示信用评价规则”,若卡盟平台未履行审核义务,放任刷单行为,将面临“连带责任+行政处罚”的双重追责。2023年某知名卡盟平台因未对商家刷单行为采取必要措施,被监管部门处以300万元罚款,并下架整改3个月,这一案例为行业敲响了警钟。

卡盟刷业务合法吗?答案毋庸置疑——违法!无论是组织者、参与者还是平台方,都需清醒认识到:法律的红线不容触碰,虚假的流量换不来真正的市场,唯有诚信经营、合规发展,才能在虚拟经济的浪潮中行稳致远。对行业而言,建立“信用评价+技术防控+法律约束”的综合治理体系是当务之急;对用户而言,警惕“刷单陷阱”,拒绝参与虚假交易,是维护自身权益、净化网络环境的责任。唯有如此,虚拟商品市场才能摆脱“刷单依赖”,回归“价值创造”的本质,实现健康可持续发展。