卡盟刷会员不到账,怎么回事儿呢?这是许多虚拟商品交易用户常遇到的困惑。在当前数字化消费浪潮下,卡盟平台作为虚拟会员、游戏点卡、软件授权等商品的交易枢纽,凭借便捷性和低门槛吸引了大量用户。但“刷会员不到账”问题频发,不仅影响用户体验,更暴露出行业规则、操作规范及风险管控的多重漏洞。要厘清这一问题,需从平台机制、用户操作、外部风险等多维度拆解,才能找到症结所在。

卡盟刷会员不到账的首要原因,往往源于平台自身的风控规则与系统逻辑。卡盟平台为规避虚假交易、维护商品价值,普遍设置了一套复杂的检测机制。当用户批量“刷会员”(即短时间内大量购买同类型会员服务)时,系统会自动触发风控警报:若检测到支付IP频繁切换、设备指纹异常、订单金额呈现规律性波动,或购买行为与该会员的正常消费场景偏差过大(如普通用户不可能1小时内购买100个年度会员),平台会判定为“异常订单”,从而延迟或拒绝发放会员。这种机制本质是平台对商业风险的自我保护,但规则的不透明性让用户难以预判——部分平台未在用户协议中明确风控阈值,导致用户在毫不知情的情况下被“误伤”,最终面临“钱花了,会员没到账”的窘境。

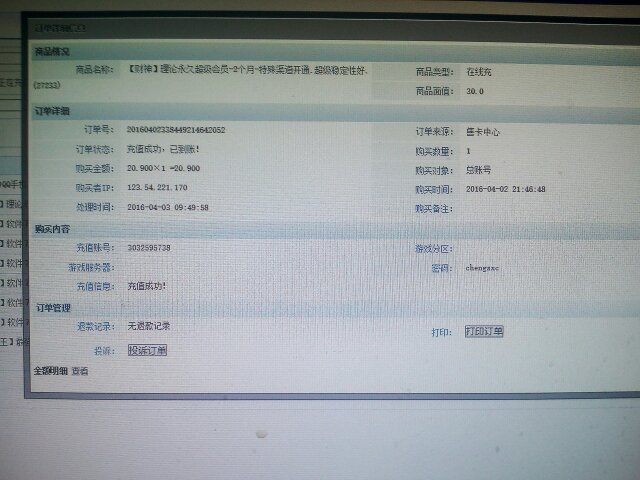

用户操作层面的失误,同样是导致卡盟刷会员不到账的高频因素。不少用户为追求低价或便捷,选择非正规卡盟平台,甚至通过“代刷”“群接龙”等灰色渠道购买会员。这类平台往往缺乏完善的订单系统和客服支持,用户支付后仅凭一句“稍后到账”便被动等待。若平台中途跑路或系统故障,会员发放便成泡影。此外,用户自身的信息填写错误也不容忽视:例如在购买游戏会员时,误填游戏区服、角色ID或账号格式错误,导致平台发放的会员与用户需求不匹配;或未注意“会员到账时间”的特殊说明——部分平台对批量订单设置了“24-48小时人工审核”流程,若用户误以为即时到账,便会误判“不到账”。更有甚者,使用非法支付渠道(如黑卡、洗钱账户)进行交易,一旦平台检测到支付风险,不仅不会发放会员,还可能冻结用户账户。

外部风险与平台异常,则是用户难以控制的“不可抗力”。卡盟平台的会员发放多依赖第三方接口对接,例如与游戏厂商、软件开发商的API系统。若上游接口因服务器维护、数据同步延迟或技术故障暂时中断,即使用户支付成功、平台已扣款,会员信息也无法准确推送至目标账户。这种“支付成功-发放失败”的断层问题,在跨平台交易中尤为常见。此外,网络波动也可能导致数据传输异常:用户在支付环节因信号中断未收到支付成功提示,实际却扣款成功,而平台因未收到完整支付指令,自然不会发放会员,形成“已扣款未到账”的假象。更极端的情况下,若卡盟平台遭遇黑客攻击、系统崩溃或运营方资金链断裂,可能出现“卷款跑路”的恶性事件,用户会员权益彻底无法保障。

面对卡盟刷会员不到账的困境,用户需建立“事前预防、事后应对”的双重逻辑。事前预防的核心在于“择优而选”:优先选择资质齐全、口碑良好的正规卡盟平台,可通过查看平台备案信息、用户评价及历史纠纷率初步判断;下单前仔细阅读商品说明,确认会员到账时间、适用范围及异常处理流程,避免模糊表述带来的风险;对于大额订单,建议先进行小金额测试,确认平台信誉后再批量购买,同时保留支付凭证、聊天记录等关键证据,以便后续维权。若不幸遇到“不到账”问题,事后应对需冷静有序:首先通过平台客服系统查询订单状态,要求提供发放失败的具体原因(是风控拦截、信息错误还是接口故障);若客服推诿或无果,可向平台所在地的市场监管部门或消费者协会投诉,利用《电子商务法》中“电子商务经营者应当明示用户信息查询、更正、删除以及注销的方式”的条款,督促平台履行义务;对于涉及金额较大或疑似诈骗的情况,及时通过公安机关报案,借助法律手段追回损失。

卡盟刷会员不到账问题的背后,折射出虚拟商品交易行业规范化的迫切性。对平台而言,透明化风控规则、优化订单系统、加强与上游接口的技术对接,是提升用户信任的基础;对用户而言,需摒弃“贪便宜、走捷径”心态,认识到刷会员行为本身可能违反平台或服务协议的真实规则,从根源上降低风险。随着监管政策对虚拟商品交易的逐步收紧,行业将加速淘汰不规范平台,留下真正以用户为中心的服务者。唯有平台、用户与监管形成合力,才能让“卡盟刷会员”从充满不确定性的灰色操作,回归到便捷、安全的正常消费轨道,彻底解决“不到账,怎么回事儿呢”的集体困惑。