当用户在卡盟平台完成会员充值后,却发现账户权益迟迟未到账,这种“卡盟刷会员没到账”的情况不仅影响使用体验,更可能引发对平台信任度的质疑。作为数字服务中的常见问题,“卡盟刷会员没到账”看似是简单的交易异常,实则涉及技术机制、平台规则与用户操作的多重因素。要真正理解这一问题,需从底层逻辑拆解其成因,并探索有效的解决路径。

卡盟刷会员没到账的技术层面:支付与系统的“时差”

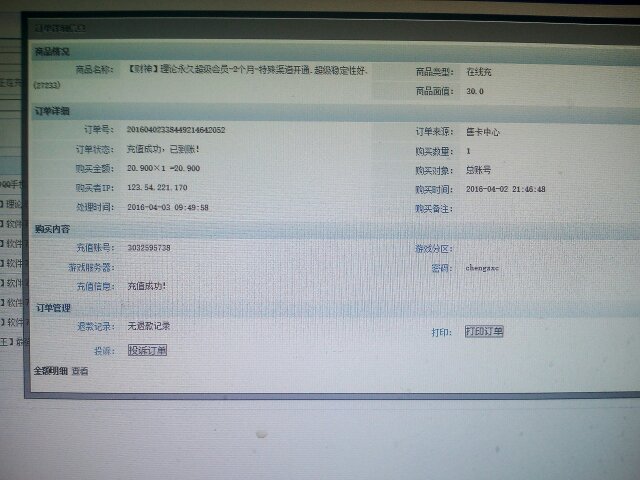

“卡盟刷会员没到账”最直接的诱因往往藏在技术环节。卡盟平台作为虚拟商品交易平台,其会员到账依赖于支付接口、订单系统与权益系统的协同运作。当用户发起“刷会员”请求时,支付通道需完成扣款并同步支付状态至卡盟平台,平台再根据订单信息激活会员权益。这一链条中,若支付接口与卡盟系统对接存在延迟——例如第三方支付系统的回调响应超时,可能导致“支付成功但订单未创建”的断层,用户虽已扣款却看不到会员权益。此外,系统数据同步异常也会引发问题:卡盟平台的数据库若出现主从节点延迟,或缓存机制未及时更新,会导致用户查询时权益状态滞后,形成“已支付未到账”的假象。更需注意的是,风控系统的拦截也可能导致“卡盟刷会员没到账”。部分平台为防范盗刷、作弊等行为,会对高频充值、异常金额的订单进行人工审核,若审核未通过却未及时通知用户,便会造成权益未到账的误解。

规则与认知偏差:当“到账时间”成为隐形门槛

技术问题之外,“卡盟刷会员没到账”还常源于用户与平台之间的规则认知差。许多卡盟平台在会员充值规则中隐含了“到账时间”限制,例如“非工作日充值顺延至下一个工作日到账”“特定渠道充值需等待1-2小时系统处理”等条款。用户若未仔细阅读协议,可能误以为支付后会员权益应即时到账,从而在未达预期时判定为“卡盟刷会员没到账”。此外,部分卡盟平台对“刷会员”的渠道或方式设有隐性门槛,比如仅允许通过官方APP充值,若用户通过第三方链接或非授权渠道操作,可能导致订单状态异常,权益无法正常发放。还有一种情况是“订单状态未更新”:用户支付成功后,卡盟平台因系统故障未及时将订单状态从“待处理”变更为“已完成”,导致权益发放延迟,而用户自行刷新时未察觉后台状态变化,便误以为“卡盟刷会员没到账”。

用户操作:被忽视的“最后一公里”

在“卡盟刷会员没到账”的案例中,用户操作环节的疏漏同样不容忽视。首先是支付流程中断:用户在点击支付后,因网络波动、手机卡顿或误触返回键,导致支付请求未完成,但卡盟平台已收到部分支付信号,形成“支付中”的无效订单。此时用户若未重新发起支付,反而等待平台“自动到账”,便会陷入权益未生效的困境。其次是订单信息遗漏:部分卡盟平台要求用户提供充值账号、订单号等信息进行手动激活,用户若在支付后未记录关键订单号,或填写的账号有误(如错字、漏字符),会导致平台无法准确匹配权益发放对象,最终出现“卡盟刷会员没到账”。还有一种典型场景是重复充值:用户因未收到到账提示,短时间内多次发起“刷会员”操作,形成多个待处理订单,而系统可能优先处理最新订单,导致旧订单被覆盖或积压,用户误以为“所有充值均未到账”。

用户权益保障:从“被动等待”到“主动溯源”

面对“卡盟刷会员没到账”,用户常陷入“投诉无门”的困境,这既与部分平台客服响应滞后有关,也反映了用户权益保障机制的缺失。真正有效的解决方案,需建立“用户自查-平台响应-第三方监督”的三层保障体系。用户层面,遇到“卡盟刷会员没到账”时,应首先检查支付记录(如微信、支付宝的订单详情),确认是否已扣款;其次登录卡盟平台查看订单中心,确认订单状态(如“已完成”“处理中”“失败”);最后核对充值账号是否正确,避免因信息错误导致权益发放失败。若确认已扣款但订单状态异常,需立即通过平台官方客服渠道提交凭证(支付截图、订单号等),并明确说明“卡盟刷会员没到账”的具体情况,避免因描述模糊延误处理。平台层面,则需优化订单状态实时同步机制,确保用户支付后能即时看到“处理中”或“已完成”的反馈;同时建立“到账超时自动赔付”规则,例如超过约定时间未到账,自动延长会员周期或补偿等值权益,以此增强用户信任。

卡盟刷会员没到账的深层启示:信任机制的构建

“卡盟刷会员没到账”看似是个体交易中的小问题,实则折射出数字服务行业信任构建的普遍挑战。在虚拟商品交易中,用户支付的是即时权益,而平台提供的是延迟服务——这种“时间差”放大了用户对服务不确定性的焦虑。卡盟刷会员没到账的本质,是服务链条中某一环节的断裂,而非单一主体的责任:技术缺陷需要平台加大系统投入,规则偏差需要更透明的信息披露,操作失误则需要用户提升风险意识。只有当平台以“即时反馈”替代“模糊等待”,以“主动补偿”替代“被动处理”,用户以“规范操作”替代“侥幸心理”,才能真正减少“卡盟刷会员没到账”的发生,让虚拟会员服务回归其便捷、可靠的核心价值。毕竟,在数字经济的浪潮中,每一次成功的交易都是信任的累积,而每一次“到账”的及时兑现,都是对这份信任最好的守护。