在虚拟商品交易生态中,“卡盟刷会员”作为一种快速获取会员权益的灰色操作,长期游走在平台规则与法律边缘。而围绕这一操作的核心争议点始终聚焦于“密码”——当用户试图通过卡盟渠道“刷”得会员资格时,是否需要提供账户密码?这一问题看似简单,实则牵扯着技术安全、行业规范与用户认知的多重博弈,其背后隐藏的风险逻辑,远比“要或不要”的二元选择更值得警惕。

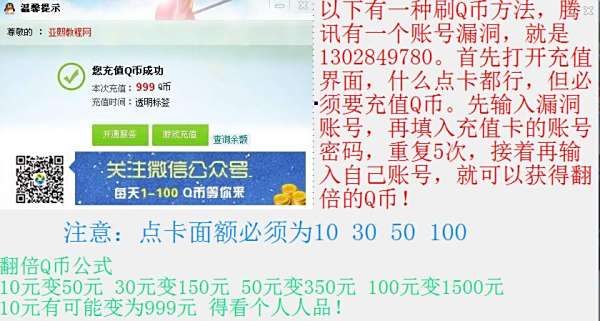

卡盟本质上是虚拟商品(如游戏点卡、软件会员、平台账号权益等)的二级交易平台,其用户多为追求低价或快速获取权益的个体。正规卡盟平台会对接上游供应商,提供合法激活码或会员兑换码,用户购买后自行兑换,无需提供密码;但大量灰色卡盟则通过“撞库”“盗号”“洗码”等非法手段获取会员资源,这类操作往往以“无需密码”为诱饵,实则暗藏风险。用户在接触卡盟刷会员服务时,常遇到两种截然不同的“密码”回应:一种是“无需密码,直接到账”,这类服务多宣称与“内部渠道”合作,实则通过盗用他人会员权益或利用平台漏洞实现,用户虽暂时获得会员,但账户安全已悬于一线;另一种是“需提供密码以便‘代刷’”,这类服务更具迷惑性,以“模拟正常登录”为名索要用户账户密码,实则为盗取账户信息、转移资产或实施诈骗埋下伏笔。无论是哪种,“密码”都已成为区分合法与非法操作的关键分水岭。

当用户为“刷会员”而交出密码,面临的是多重风险的叠加。最直接的是账户被盗,卡盟掌握密码后可随意登录用户账户,窃取个人信息、虚拟财产甚至关联支付账户资金;其次是法律风险,若卡盟利用盗取的密码从事洗钱、传播非法信息等活动,用户作为账户所有者可能被卷入调查,承担连带责任;更隐蔽的是数据滥用,用户密码可能被打包出售至黑产市场,成为精准诈骗的“敲门砖”。密码作为账户安全的最后一道屏障,在卡盟刷会员的语境下,一旦让渡,等同于将数字生活的“钥匙”交予他人。 更值得警惕的是,部分卡盟平台会以“密码验证”为名诱导用户输入二次验证码(如短信验证码、邮箱验证码),实则是在绕过平台安全机制,完成对账户的完全接管——此时,“刷会员”已沦为幌子,真正的目的是盗取整个数字身份。

从技术角度看,“卡盟刷会员要密码吗”的答案,本质取决于其会员来源的合法性。若会员权益是通过正规渠道采购的激活码或兑换码,用户仅需完成平台正常的兑换流程,无需提供任何密码;若涉及“代刷”“秒到”等非常规操作,往往需要突破平台的风控系统,此时“密码”便成为不法分子绕过验证的工具。例如,部分平台会通过登录IP、设备指纹、行为习惯等维度判断账户异常,卡盟为规避检测,可能会要求用户提供密码,以“本人操作”的假象掩盖盗用行为。而那些声称“完全无需密码”的服务,则可能利用平台漏洞批量生成会员,或通过“撞库”(用已泄露的密码库尝试登录)获取他人账户中的会员权益——这类操作虽不直接获取用户密码,但用户的会员权益仍被非法侵占,属于变相的“数字盗窃”。

行业规范层面,“卡盟刷会员”的密码争议折射出虚拟商品交易市场的监管困境。正规平台通常明确禁止“代刷”“共享账号”等行为,并将索要密码列为高风险操作,但灰色卡盟通过“低价诱惑”“快速到账”等话术精准触达用户需求,利用部分用户“贪便宜”“图省事”的心理,诱导其忽视安全风险。事实上,任何要求提供密码的“刷会员”服务,均已违反平台用户协议,甚至可能触犯《网络安全法》《个人信息保护法》等法律——法律明确规定,任何组织或个人不得以非法方式获取、使用他人个人信息,密码作为核心敏感信息,其非法获取和使用均需承担法律责任。然而,由于卡盟平台常采用“匿名注册”“跨境运营”等方式逃避监管,用户维权难度极大,多数受害者只能自担损失。

用户认知的偏差,则是“密码争议”得以存在的土壤。部分用户认为“刷会员”只是“钻空子”,与密码安全无关,甚至主动提供密码以追求“极致效率”;另有用户对“密码保护”存在误解,认为设置复杂密码、开启双重验证即可高枕无忧,却不知不法分子可通过钓鱼链接、恶意软件等手段绕过这些防护。真正安全的会员获取方式,始终是遵守平台规则、通过正规渠道付费购买——任何试图“走捷径”的操作,本质上都是在用长期安全风险换取短期利益。 当用户面对“卡盟刷会员,要密码吗”的疑问时,答案早已明确:正规渠道无需密码,灰色渠道索要密码即为陷阱,拒绝提供密码不仅是自我保护,更是对数字秩序的维护。

卡盟刷会员的“密码之问”,最终指向的是用户对数字权益的认知与把控。当“不要密码”成为某些服务的营销噱头,用户更需清醒:虚拟世界的会员权益可以快速获取,但账户安全与法律底线不容试探。拒绝为“刷会员”交出密码,不仅是对个人信息的保护,更是对健康数字生态的维护——毕竟,任何试图绕过安全屏障的捷径,最终都可能通往风险与代价的深渊。