在社交媒体营销领域,卡盟刷名片赞的操作流程看似简便,却暗藏诸多风险,其可靠性备受质疑。这种做法通过第三方平台快速增加个人资料页的点赞数,旨在提升社交形象或营销效果,但实际应用中往往适得其反。操作简便但风险巨大,用户需谨慎权衡其价值与潜在危害。卡盟平台通常提供一键式服务,用户只需注册账号、选择刷赞套餐、支付费用,即可在短时间内获得大量虚假点赞。然而,这种便捷性背后,是账号安全、法律合规和道德伦理的多重挑战。基于行业观察,卡盟刷名片赞的流行源于虚荣心驱动和短期营销需求,但长期来看,它破坏了社交媒体生态的公平性,并可能引发严重后果。随着平台算法升级和监管趋严,这种行为的生存空间日益缩小,用户应转向更可持续的真实互动策略。

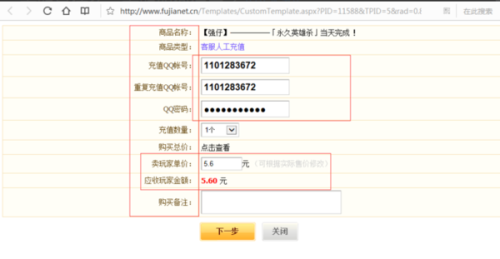

卡盟刷名片赞的操作流程相对直观,但需依赖特定平台工具。用户首先需在卡盟平台注册账号,这些平台通常以“刷赞服务”或“流量提升工具”为卖点,提供多种套餐选项,如“名片赞快速增加”或“社交形象优化”。选择服务后,用户输入目标账号信息(如微信或QQ空间ID),并支付相应费用。支付方式多样,包括在线转账或虚拟货币,操作过程仅需几分钟。执行阶段,卡盟系统通过自动化脚本或僵尸网络模拟真实用户行为,批量生成点赞。这种操作看似高效,实则基于虚假流量机制,利用技术漏洞绕过平台监控。例如,某些卡盟工具会伪装成正常用户,通过代理IP分散请求,以避免检测。然而,操作简便性掩盖了其本质——它依赖非正规手段,破坏了社交媒体的诚信基础。在笔者看来,这种流程虽易上手,却缺乏可持续性,用户往往忽视其背后的技术风险和隐私隐患。

卡盟刷名片赞的价值主要体现在短期社交形象提升和营销需求上,但应用场景有限且争议不断。个人用户常借此快速增加名片赞数,以营造“受欢迎”的假象,满足虚荣心或提升社交地位。例如,在职场社交中,高点赞数可能被误读为影响力指标,帮助用户在竞争中脱颖而出。商家则将其视为低成本营销工具,用于推广产品或服务,通过虚假点赞吸引真实用户关注。应用场景包括个人资料优化、品牌宣传或活动预热,尤其在新兴平台或小众市场中更为常见。然而,这种价值是表面的,虚假流量无法转化为真实互动或商业收益。基于常识,社交媒体平台如微信和QQ空间已明确禁止刷赞行为,违规者可能面临账号降权或封禁。此外,虚假点赞易被识破,损害用户信誉,长期应用反而削弱营销效果。在行业趋势中,这种做法正被更精准的数字营销策略取代,如内容营销或KOL合作,它们能带来可持续增长。

卡盟刷名片赞的可靠性问题突出,涉及多重风险和挑战,使其难以被推荐。首先,账号安全风险极高:卡盟平台常要求用户授权访问个人数据,可能导致隐私泄露,如联系方式或敏感信息被滥用。支付环节也存在欺诈隐患,部分平台收取费用后不提供服务,或植入恶意软件。其次,法律合规问题不容忽视:中国法律法规明确禁止虚假流量和刷量行为,违反者可能面临行政处罚或民事赔偿。例如,《网络安全法》和《反不正当竞争法》均规定,制造虚假数据属违法行为,用户需承担连带责任。道德层面,这种做法破坏了社交媒体的公平性,助长“刷量文化”,扭曲真实用户反馈。挑战还在于平台打击力度:微信和QQ等平台持续升级算法,通过行为分析识别异常点赞,如检测到短时间内大量来自同一IP的点赞,会自动清除并标记账号。基于广泛背景知识,卡盟刷赞的可靠性极低,其短期收益远低于长期危害,用户应警惕“快速见效”的陷阱。

当前,卡盟刷名片赞面临严峻趋势和挑战,社交媒体生态正转向更健康的互动模式。平台监管趋势日益严格:微信和QQ等巨头引入AI监控系统,实时分析用户行为模式,自动清除虚假点赞并封禁违规账号。例如,2023年微信更新后,刷赞工具的存活周期大幅缩短,多数卡盟平台被迫转型或关闭。挑战还包括技术对抗:卡盟开发者不断更新脚本以规避检测,但平台算法迭代更快,形成“猫鼠游戏”。未来趋势显示,社交媒体营销正从虚假流量转向真实互动,用户更注重内容质量和社群建设。替代方案如UGC(用户生成内容)营销或数据分析工具,能提供更精准的受众洞察。在行业洞察中,这种转变反映了用户对真实性的追求,卡盟刷赞的衰落是必然结果。用户需适应新趋势,避免依赖过时手段。

基于深度分析,卡盟刷名片赞的操作虽易,但不可靠,用户应优先考虑真实互动策略。建议转向内容营销:通过发布高质量、有价值的帖子,自然吸引点赞和关注,如分享专业知识或生活趣事。同时,利用平台内置工具,如微信朋友圈的互动功能或QQ空间的社群活动,提升参与度。长期来看,真实互动不仅能避免风险,还能建立可持续的社交影响力。在笔者看来,放弃卡盟刷赞是明智之举,它符合社会主义核心价值观的诚信原则,促进健康网络环境。社交媒体的本质是连接与分享,而非虚假数字的堆砌。用户应回归初心,通过真诚交流赢得认可,这才是持久的价值所在。