当“卡盟刷影视会员”以“5元看腾讯”“10元用爱奇艺”的低价标签在短视频平台和社群中流传时,“省钱”似乎成了最诱人的关键词。但剥开低价的糖衣,这种看似划算的会员获取方式,真的能让用户实现“低成本追剧自由”吗?作为深耕数字消费观察多年的行业研究者,我们需要从运作逻辑、隐性成本、风险隐患三个维度,拆解“卡盟刷影视会员”的省钱真相。

卡盟刷影视会员的运作逻辑:低价背后的灰色链条

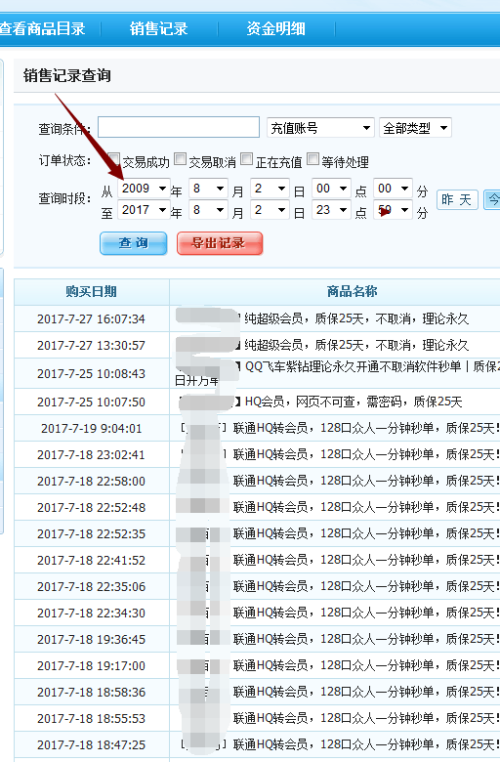

“卡盟”最初是游戏点卡、虚拟商品交易平台,后逐渐衍生出影视会员“刷量”服务。用户在卡盟平台下单后,商家会通过两种方式提供会员:一是“共享账号”,即用同一官方账号绑定多个用户,分摊成本(如一个年卡198元分给40人,每人4.95元);二是“漏洞套利”,利用平台新用户优惠、支付漏洞等批量获取会员,再转卖。表面看,用户用不到官方价格的1/5就能享受会员权益,但这种模式的核心是“牺牲稳定性换低价”,本质上是对平台用户协议的违规操作。

表面省钱:价格差背后的“权益缩水”陷阱

以主流平台为例,腾讯视频官方月卡20元、季卡50元、年卡198元,爱奇艺对应为19元、52元、198元,优酷更是推出“9元/月”的低价引流卡。而卡盟上,“腾讯视频月卡”普遍标价5-8元,“爱奇艺年卡”仅30-50元。价格差确实诱人,但用户很快会发现“省钱”只是幻觉:共享账号往往多人同时在线,导致画质卡顿、频繁掉线;无法绑定个人手机号,找回密码如同“开盲盒”;更关键的是,会员专属权益被大幅缩水——比如腾讯视频VIP的“超前点播”“影视综优先看”,爱奇艺的“星钻VIP专属内容”,在共享账号中均无法开通。用户花低价买到的,只是一个“阉割版”会员标签,连基础观影体验都难以保障。

隐性成本:时间、风险与机会的“三重损耗”

除了可见的权益缩水,“卡盟刷会员”更可怕的是隐性成本。首先是时间成本:为避开“挤登录高峰”,用户可能需要在深夜蹲点抢账号;遇到账号失效时,与商家扯皮、重新下单的时间成本远超省下的几块钱。其次是法律风险:共享账号涉嫌违反《网络安全法》第27条“不得提供侵入他人网络、干扰他人网络正常功能”的规定;若商家通过非法渠道获取会员码(如盗用他人支付信息),用户可能 unknowingly 成为共犯,面临法律追责。最容易被忽视的是机会成本:正规会员的“多设备同步”“离线缓存”“免广告”等功能,能为用户节省大量时间成本;而卡盟会员的“不稳定体验”,反而可能让用户错过热点剧集的讨论窗口,社交价值归零。

行业视角:低价会员如何破坏内容生态?

从行业角度看,“卡盟刷会员”看似是用户“薅羊毛”,实则是影视内容生态的“慢性毒药”。平台投入数十亿购买版权、制作剧集,本应通过会员订阅收回成本、激励优质内容生产。但当大量用户通过灰色渠道低价获取会员时,平台的营收模型被瓦解——据某头部视频平台内部人士透露,“每年因共享账号流失的营收占比超15%”,直接导致平台减少对原创内容的投入,最终形成“低价会员泛滥→内容质量下降→用户付费意愿降低”的恶性循环。用户短期省下的钱,未来可能要为“无剧可追”买单。

理性选择:省钱还是“省心”?

那么,影视会员真的没有“省钱”空间吗?当然不是。平台官方早已推出“学生折扣”“家庭共享”“年卡优惠”等正规低价方案,比如腾讯视频“学生认证后月卡10元”,爱奇艺“家庭卡3人共享月卡15元”,这些渠道既能保障权益,又能实现“真省钱”。相比之下,“卡盟刷会员”的本质是用“省心”换“省钱”——用户省下的钱,本质上是为不稳定的服务、潜在的风险、缩水的权益买单。对于长期追剧的用户而言,选择官方订阅,买的是“确定性”:稳定的画质、完整的权益、及时的客服支持,这些才是数字消费的核心价值。

归根结底,“卡盟刷影视会员”的“省钱”命题,是一个被低价包装的伪命题。当用户沉迷于“5元月卡”的快感时,忽略了时间成本、法律风险、权益缩水的隐性代价,更破坏了整个内容行业的生态循环。真正的“省钱智慧”,从来不是追求最低的价格,而是选择“性价比最高”的方案——在影视会员这件事上,官方订阅的“省心”,远比卡盟的“低价”更值得买单。毕竟,追剧的本质是享受内容,而非在“账号失效”的焦虑中浪费生命。