卡盟刷的钻,官方真的查不到吗?这一疑问在虚拟经济领域持续发酵,许多用户误以为通过卡盟平台刷取钻石等虚拟资源能完全规避官方监管。然而,深入分析 reveals,这种观点忽视了技术演进和行业规范的现实挑战。卡盟刷钻本质上是一种利用第三方服务获取游戏或平台内虚拟货币的行为,其核心价值在于为用户提供低成本、高效率的资源获取途径,但伴随而来的是官方检测能力的不断提升,使得“查不到”的假设日益脆弱。官方作为平台运营方,正通过大数据分析、AI监控和反作弊系统强化监管,卡盟刷钻行为并非无懈可击,而是面临被追踪的高风险。

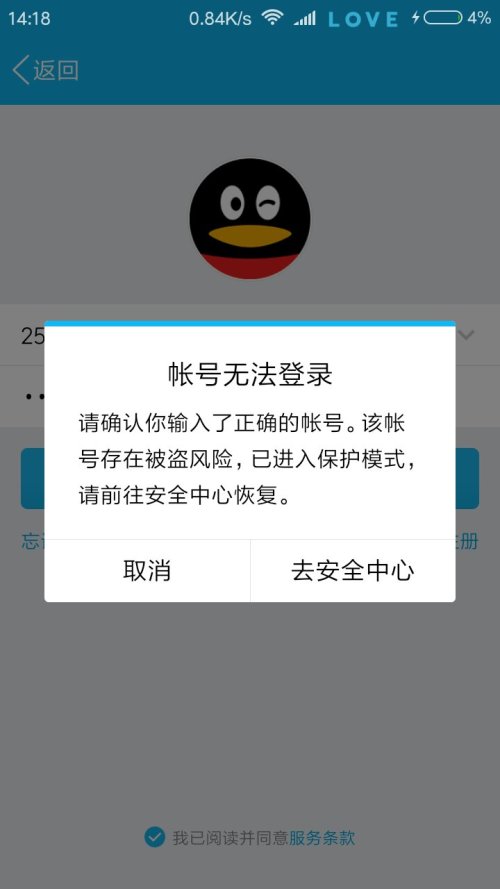

卡盟刷钻的概念源于虚拟交易市场的兴起。卡盟平台作为中介,连接用户与资源提供者,通过自动化脚本或批量操作快速生成钻石、积分等虚拟资产。用户选择此类服务,往往出于节省时间或金钱的需求,例如在游戏中快速升级或解锁高级功能。这种应用场景广泛存在于手游、社交平台和在线娱乐中,其价值在于满足即时性需求,但同时也扭曲了公平竞争机制。官方对此类行为的定义是明确的:刷钻属于违规操作,因为它破坏了平台经济平衡。用户常误以为卡盟利用技术漏洞(如IP代理或虚拟账号)能隐藏踪迹,但官方的检测系统已能识别异常模式,如短时间内大量资源变动或非正常登录行为。因此,卡盟刷钻的“查不到”论调,更多是用户对技术复杂性的误解,而非事实。

官方的检测机制是应对卡盟刷钻的关键防线。平台方部署了多层次监控体系,包括实时数据分析、用户行为建模和跨平台联动。例如,当系统检测到某账号在短时间内频繁接收钻石,或交易路径涉及高风险IP地址时,会自动触发警报。官方还利用机器学习算法识别刷钻特征,如资源获取速度远超正常玩家水平。这些技术手段并非静态,而是持续迭代升级,以应对卡盟的规避策略。卡盟平台可能声称通过加密通道或分布式操作隐藏用户身份,但官方的监管能力已覆盖到交易链的每个环节,包括支付记录和设备指纹。官方的检测并非不可能,而是概率问题——随着技术成熟,查获率逐年攀升,用户低估了这一趋势。

挑战的核心在于卡盟刷钻与官方监管的博弈。用户认为“查不到”的根源,源于早期技术漏洞和隐私保护法规的模糊性。卡盟服务常利用VPN或代理服务器隐藏真实IP,制造匿名假象,但官方通过合作网络服务商和反欺诈数据库,能逆向追踪源头。此外,虚拟资产的交易记录虽看似私密,却存储在平台服务器中,官方有权依法调取数据。另一个挑战是用户心理:许多人抱有侥幸心理,认为个体行为难以被系统捕捉,但官方的监控是全局性的,能通过大数据关联分析发现异常集群。例如,某卡盟服务若涉及大量用户,其行为模式会形成可识别的“指纹”,官方据此可批量封禁账号。这种技术对抗中,卡盟的“优势”正被官方的智能化系统逐步瓦解。

风险层面,卡盟刷钻的后果远超用户预期。一旦被官方检测到,轻则账号永久封禁,重则面临法律追责。在中国,虚拟经济受《网络安全法》和《电子商务法》规范,刷钻行为可能被视为欺诈或破坏计算机系统,用户需承担民事赔偿甚至刑事责任。官方的处罚不仅限于个体,还扩展到卡盟平台本身,近年来多起案例显示,大型卡盟服务被取缔,运营者被判刑。用户往往忽视这些风险,只关注短期利益,但长期来看,刷钻行为会导致个人信用受损和平台生态恶化。例如,游戏内经济失衡后,官方可能提高资源获取门槛,反而损害所有玩家权益。因此,卡盟刷钻的“查不到”神话,实则是风险盲点的体现。

趋势上,官方检测能力将持续强化,推动行业规范化。随着AI和区块链技术的应用,监控系统能更精准地追踪虚拟资产流动,卡盟的生存空间被压缩。未来,平台方可能引入实名制和生物识别,进一步减少匿名操作的可能性。同时,用户行为也在转变,越来越多的人意识到刷钻的不可持续性,转向合法途径获取资源。这一趋势不仅影响虚拟经济,还关联到现实社会的诚信建设。官方的监管升级,本质上是维护公平和秩序,而非单纯打击。卡盟刷钻的“查不到”论调,终将被技术进步和法规完善所淘汰。

用户应重新审视卡盟刷钻的诱惑,官方的检测并非遥不可及,而是日益严密的现实。选择合法途径获取虚拟资源,不仅能规避风险,还能促进平台健康发展。虚拟经济的未来,依赖于用户、官方和行业的共同规范,而非逃避监管的捷径。