在虚拟经济蓬勃发展的当下,“卡盟刷至尊宝”作为一种看似便捷的虚拟资产获取方式,正吸引着不少追求高效的用户。然而,当“轻松搞定”的承诺与复杂的现实碰撞,我们不得不追问:这种通过卡盟平台操作刷取至尊宝的行为,究竟是真的能绕过规则实现目标,还是隐藏着难以预估的风险?要解答这个问题,需先厘清卡盟的运作逻辑、“至尊宝”的真实价值,以及“刷”这一行为背后所涉及的技术、规则与伦理边界。

卡盟,作为虚拟商品交易平台的衍生形态,最初以游戏点卡、软件激活码等标准化虚拟商品流通为主,逐渐演变为涵盖各类虚拟服务、账号权益的灰色交易场所。所谓“刷至尊宝”,通常指通过卡盟平台提供的“代练”“数据优化”“权益提升”等服务,快速获取特定平台或游戏中的“至尊宝”类高价值虚拟标识——这可能是一款社交软件的超级会员特权,也可能是一款游戏的顶级账号称号,其核心价值在于赋予用户超越普通用户的特权或身份象征。卡盟平台通过整合“技术资源”(如脚本程序、漏洞工具)和“人脉资源”(如内部渠道),向用户承诺“用金钱换时间、用技术换规则”,这种模式恰好击中了部分用户“走捷径”的心理,但“轻松搞定”的表象下,实则暗流涌动。

从技术可行性角度看,“刷至尊宝”的操作逻辑往往依赖于对目标平台规则的规避或突破。例如,在游戏领域,可能通过模拟用户行为轨迹的脚本程序实现“自动刷任务”“快速升级”;在社交平台,则可能利用接口漏洞或内部权限“违规开通会员”“篡改权益标识”。然而,随着各大平台风控系统的迭代升级,这类“刷”行为的技术门槛已越来越高。现代平台普遍采用AI行为分析、设备指纹识别、异常数据监测等多重手段,一旦检测到非用户真实操作的数据波动,便会触发预警机制——轻则权益收回、账号限制,重则永久封禁。卡盟平台宣称的“100%成功”“零风险”,本质上是对技术局限性的刻意隐瞒,他们或许能通过短期规避实现部分“刷取”,但面对平台持续优化的防御体系,这种“轻松”注定不可持续。

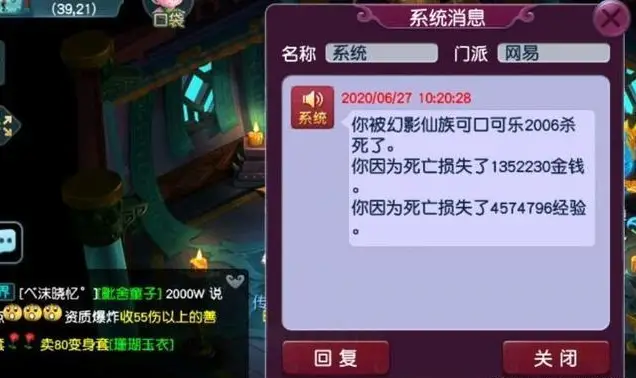

更值得警惕的是,“刷至尊宝”所潜藏的账号安全与法律风险。用户向卡盟平台支付费用后,往往需要提供自己的账号密码、个人信息等敏感内容,这就为账号盗用、信息泄露埋下了隐患。部分卡盟平台甚至会以“刷取需要”为由,诱导用户开启二次验证、绑定高危支付方式,最终导致财产损失。从法律层面看,若“刷至尊宝”涉及利用恶意程序、破解系统等手段,已涉嫌违反《网络安全法》《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》等法规,用户作为参与者,可能面临账号封禁、行政处罚,甚至构成共同犯罪。2023年某游戏平台就曾通报多起“代刷至尊宝”案例,涉事用户不仅失去了已获取的权益,还被列入平台黑名单,这种“得不偿失”的结局,与“轻松搞定”的承诺形成了鲜明反差。

从价值本质分析,“至尊宝”类虚拟标识的意义本应与用户的真实付出绑定——无论是通过长期游戏积累的成就,还是通过合规消费获得的会员权益,其价值都体现在用户与平台之间的信任契约中。而通过卡盟“刷”来的至尊宝,本质上是对这种契约的破坏,其价值也必然是虚化的。一方面,这类权益往往无法享受官方更新维护,一旦平台开展数据核查,便可能“消失无踪”;另一方面,依赖违规手段获取的特权,会让用户陷入“随时失去”的焦虑,反而失去了虚拟资产本应带来的愉悦感。正如一位资深游戏玩家所言:“真正的‘至尊’,不是靠外挂刷出来的等级,而是靠自己一步步打出来的口碑。”这种对“真实价值”的追求,才是虚拟世界可持续发展的核心逻辑。

那么,面对“卡盟刷至尊宝”的诱惑,用户应如何理性应对?首先需明确:任何宣称“轻松绕过规则”“零成本高回报”的虚拟服务,都暗藏陷阱。虚拟资产的获取,终究需要回归合规与付出的本质——无论是通过时间积累、技能提升,还是官方渠道的正版消费,这些方式或许“不够轻松”,却能确保权益的稳定与安全。对于平台而言,则需进一步完善风控机制,压缩灰色交易空间,同时通过丰富用户获取价值的合法途径,降低“走捷径”的动机。唯有用户自律、平台尽责、监管到位,才能构建起健康有序的虚拟经济生态。

归根结底,“卡盟刷至尊宝”的“轻松搞定”不过是一场精心包装的幻象。当技术漏洞被弥补、监管收紧、用户认知觉醒,这种依赖违规操作的捷径终将走向终结。虚拟世界的“至尊宝”,从来不是用金钱买来的特权,而是用合规与诚信换来的尊重——这,才是“轻松搞定”背后最值得深思的现实。