卡盟单子掉了,如何迅速挽回损失?这是当前虚拟交易市场中许多用户遭遇的棘手问题。卡盟作为游戏点卡、虚拟装备等数字商品的交易平台,其交易流程的便捷性背后隐藏着诸多风险——系统故障、商家跑路、平台监管缺失,甚至用户操作失误,都可能导致“单子掉了”的困境:支付成功却未收到商品,订单状态异常显示失败,或平台直接关闭提现通道。面对这类损失,盲目等待或冲动维权往往适得其反,唯有基于场景判断责任主体、采取针对性策略,才能最大限度挽回损失。

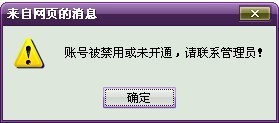

明确“单子掉了”的具体场景与责任归属,是挽回损失的第一步。 虚拟交易中的“单子掉了”并非单一情况,需细分为技术性故障、商家恶意操作、平台管理漏洞及用户自身失误四大类。技术性故障多因卡盟服务器宕机、网络延迟或支付接口异常导致,表现为订单支付成功但系统未同步,此时责任通常在平台方;商家恶意操作则包括收款后不发货、虚假发货或卷款跑路,常见于中小型卡盟的个人商家;平台管理漏洞涉及监管不力、对商家资质审核缺失,甚至平台主动关闭跑路;用户自身失误则可能因误点链接、支付信息填写错误或未保存交易凭证。不同场景下,挽回路径截然不同——若将平台责任误判为商家失误,可能错过最佳维权时机;若忽视用户自身操作问题,则易陷入无意义的纠纷。

即时止损与证据保全,是防止损失扩化的核心动作。 发现“单子掉了”后,用户需第一时间采取止损措施:若通过第三方支付(如支付宝、微信支付)交易,立即申请“账单争议”或“交易撤回”,提供支付凭证截图,说明订单异常状态;若已通过银行卡转账,联系银行尝试拦截资金,但需注意转账后的黄金止损期通常在2小时内。同时,证据保全至关重要:完整保存订单截图(包含订单号、商品信息、支付金额、时间戳)、与商家的聊天记录(尤其是发货承诺、售后回复)、平台交易规则页面截图,以及支付成功的银行流水或第三方支付凭证。这些证据不仅是与平台、商家沟通的底气,更是后续投诉、仲裁的核心依据。实践中,许多用户因未及时保存动态证据(如聊天记录被对方删除),导致维权时陷入“口说无凭”的被动局面。

分主体溯源沟通,是推动损失挽回的关键环节。 在明确责任主体后,需针对性发起沟通:若责任在平台方,优先通过官方客服渠道提交书面申诉,清晰描述问题、附上证据,并引用《电子商务法》第二十条“电子商务经营者应当按照承诺或者与消费者约定的方式、时限向消费者交付商品或者服务”等条款,要求平台履行监管责任,如协调商家发货或启动平台保证金赔付;若责任在商家,直接向商家发送最后通牒,限定24小时内解决问题,否则立即向平台举报其违规行为,同时收集其虚假宣传、欺诈交易的证据;若平台与商家相互推诿,需升级维权路径——向平台所在地的市场监管部门(12315平台)提交投诉,或通过中国互联网违法和不良信息举报中心等渠道举报,必要时可委托律师发送律师函,利用法律威慑力加速问题解决。值得注意的是,部分卡盟平台设有“争议仲裁机制”,用户可申请平台介入裁决,但需警惕“平台包庇商家”的潜规则,此时外部监管介入更具效力。

善用技术手段与行业协作,可提升挽回效率。 针对技术性故障导致的“单子掉了”,用户可要求平台提供后台交易日志,通过技术细节核查订单状态是否真实存在;若平台拒绝提供,可借助第三方数据存证平台(如时间戳、区块链存证)对现有证据进行固化,增强法律效力。此外,虚拟交易行业存在“黑灰产共享”机制,用户可通过正规维权社群(如电商平台纠纷互助群)了解类似案例的处理经验,甚至联合其他受害商家或用户集体维权——集体投诉往往比个体维权更能引起监管部门重视。例如,2023年某卡盟平台跑路事件中,200余名受害者通过集体向省通信管理局投诉,最终推动平台方启动部分资金返还。

长期预防比事后挽回更重要,需构建虚拟交易风险防火墙。 卡盟单子掉了的损失挽回,本质是对风险的被动应对,而主动规避风险才是根本。用户应选择有资质、口碑好的大型平台,优先支持“第三方担保交易”或“7天无理由退款”的商家;避免通过私下转账、不明链接支付,警惕“低价充值”陷阱——此类平台常通过“掉单”掩盖卷款跑路的事实;定期查看平台备案信息(通过ICP备案查询系统),核实平台是否具备《网络文化经营许可证》等资质。同时,提升自身风险意识:不轻信客服“系统维护延迟发货”等说辞,对超过2小时未发货的订单立即发起争议;定期清理交易记录,但关键证据需长期备份至云端或本地硬盘。

卡盟单子掉了的损失挽回,不仅是技术操作层面的博弈,更是对虚拟交易生态的深度反思。当平台监管缺位、商家逐利失范、用户风险意识薄弱形成恶性循环时,“掉单”便成了常态。唯有用户主动构建“选择-支付-维权”的全流程风险防控体系,平台切实履行主体责任,监管部门强化穿透式监管,才能让虚拟交易回归“便捷安全”的初心。毕竟,每一笔损失的挽回,都是对行业秩序的一次重塑;而每一次成功的预防,都是对自身权益的最好守护。