在数字服务生态日益复杂的当下,万众卡盟用户遭遇投诉没回应的现象并非个例,这背后折射出的是平台服务机制与用户维权需求间的结构性矛盾。投诉没回应的本质,往往是信息传递与责任认定的双重断层——用户端的诉求表达模糊、渠道选择失当,与平台端的流程漏洞、响应滞后相互交织,最终形成维权困局。要破解这一难题,需从问题根源切入,构建“精准投诉+多渠道联动+外部监督”的三维处理策略,才能显著提升处理效率。

投诉没回应的底层逻辑:平台与用户的双重误区

从平台视角看,卡盟行业的投诉处理体系普遍存在“重接入、轻闭环”的问题。部分平台虽设置了投诉入口,但缺乏智能分派机制,用户提交的投诉信息若未明确标注问题类型(如充值未到账、商品质量不符、售后服务缺失等),极易在人工筛选环节被积压。更关键的是,部分卡盟将资源倾斜于业务拓展,客服团队配置不足,导致投诉处理时效远超合理范围。此外,技术层面的短板也不容忽视:若投诉系统未与订单系统、用户数据库实时同步,客服人员需跨平台核查信息,进一步拉长响应周期。

用户端的误区则集中体现在投诉方式的“低效化”。多数用户在遭遇问题时,倾向于通过平台公共留言区或非官方渠道情绪化宣泄,而非提交结构化投诉。例如,仅描述“卡没用”却未提供订单号、支付凭证、问题发生时间等关键信息,导致平台无法快速定位问题。此外,用户对投诉渠道的优先级认知模糊——优先选择响应速度慢的邮件投诉,而非实时在线客服或紧急投诉通道,客观上延长了等待时间。更值得警惕的是,部分用户因担心投诉流程繁琐,选择放弃维权,反而纵容了平台服务惰性。

破局关键一:精准构建投诉内容,穿透信息壁垒

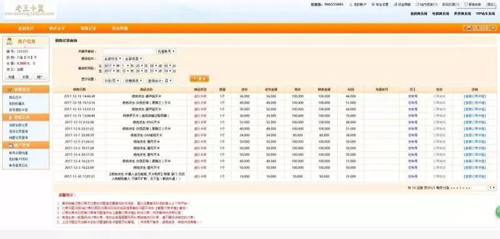

提升投诉处理效率的首要前提,是让平台“看得懂、查得清”用户诉求。这要求用户在投诉时遵循“三要素原则”:明确问题主体、提供完整证据链、清晰界定诉求。例如,针对“充值未到账”问题,需注明订单号(如“20240521001”)、支付时间(精确到分钟)、支付方式(支付宝/微信/银行卡)、到账延迟时长,并附上支付成功的截图及平台账户余额页面截图。若涉及第三方服务商(如游戏点卡由合作方提供),需同步标注合作方名称,避免平台因责任主体不明而推诿。

证据链的完整性直接影响处理优先级。除基础订单信息外,问题发生过程的实时记录更具说服力:如虚拟卡密使用失败的错误提示截图、与客服沟通的完整聊天记录(含时间戳)、甚至录屏文件(展示操作流程与异常结果)。对于涉及金额较大的投诉(如单笔超500元),建议补充支付流水明细(银行/第三方支付平台出具),增强证据的法律效力。诉求表达需避免模糊表述,将“尽快解决”细化为“要求24小时内补发卡密”或“申请全额退款并补偿10元违约金”,便于平台制定具体解决方案。

破局关键二:选择高效投诉渠道,实现层级穿透

不同投诉渠道的响应效率存在显著差异,用户需根据问题紧急程度采取“分级递进”策略。对于时效性极强的紧急投诉(如大型活动期间卡密失效导致用户权益受损),应优先选择平台官方“紧急投诉通道”——部分卡盟在APP首页或用户中心设置了此类入口,通常承诺2小时内响应。若平台无专属通道,可尝试通过在线客服系统提交投诉,并在对话开头标注“【紧急投诉】”字样,同时要求客服生成工单并反馈工单编号,便于后续追踪。

常规投诉则可遵循“官方系统>客服邮箱>社交媒体”的优先级。官方投诉系统(如网站“意见反馈”栏目)通常与后台工单系统直连,信息流转效率最高;客服邮箱适合需提交大量附件的复杂投诉,但需在邮件标题中注明“投诉+订单号+问题类型”(如“投诉-20240521001-充值未到账”);社交媒体(如官方微博、微信公众号)可作为补充渠道,通过公开留言施压,但需注意避免泄露个人隐私,建议私信发送关键信息后,在公开评论区简述问题并@官方账号,要求限时回应。

破局关键三:善用外部监督机制,打破平台壁垒

当平台内部投诉渠道失效时,外部监督力量能形成有效倒逼。消费者协会(如12315平台)是最权威的第三方渠道,用户需提交平台名称、投诉事实、证据材料及处理过程记录,市场监管部门会依法介入调查,通常7个工作日内给予反馈。对于涉及网络交易安全的投诉,还可向国家互联网信息办公室“违法和不良信息举报中心”提交,重点说明平台未履行《电子商务法》规定的“七日无理由退货”“售后服务保障”等义务。

行业自律组织的作用也不容忽视。部分卡盟所属的互联网行业协会设有投诉调解平台,如中国互联网协会调解中心,其专业性更强,能针对虚拟商品交易的特殊性(如卡密一次性使用、无实物凭证等)提出解决方案。此外,媒体曝光与舆论监督可作为最后手段,但需确保事实准确、证据充分,避免因不实陈述引发法律风险。需明确的是,外部监督的核心价值在于“推动”而非“对抗”,其目标是通过第三方介入促使平台回归合规运营轨道。

从个体维权到行业优化:构建高效响应的生态闭环

用户投诉处理效率的提升,不仅依赖个体策略的优化,更需要平台与行业的系统性变革。对于卡盟平台而言,需重构投诉处理机制:引入AI智能分派系统,根据投诉类型自动匹配责任部门;建立“首问负责制”,避免客服推诿;公开投诉处理时效承诺(如“普通投诉24小时响应,紧急投诉2小时响应”),并设置超时补偿机制。行业层面则需推动投诉处理标准化,由中国互联网行业协会牵头制定《卡盟行业投诉处理规范》,明确投诉渠道、响应时限、证据要求等基准线,为平台服务提供统一指引。

当用户学会用精准策略穿透投诉壁垒,平台主动优化服务机制,外部监督形成有效制衡,卡盟行业的投诉处理效率将实现质的飞跃。这不仅是个体维权成本的降低,更是数字服务行业从“规模扩张”向“质量深耕”转型的必然要求。投诉没回应的困局终将被打破,其关键在于每个参与者都能成为问题解决的推动者——用户用理性维权提升服务门槛,平台用高效响应重建信任根基,行业用标准规范筑牢发展底线。这种多方协同的治理模式,才是数字时代服务生态健康发展的长久之计。