在社交媒体竞争白热化的当下,“空间刷赞”已成为不少个人账号、商家乃至内容创作者快速提升内容曝光的“捷径”,而“最低价链接”的搜索需求,则折射出用户对成本与效率的极致追求。这种需求背后,既隐藏着流量焦虑,也交织着对灰色产业链的依赖——但真正值得探究的是:那些承诺“最低价”的平台,究竟隐藏着怎样的生态逻辑?又是否真的能为用户带来长期价值?

一、“空间刷赞”的核心价值:从流量焦虑到数字泡沫

“空间刷赞”的本质,是通过非自然增长手段提升内容的互动数据,进而触发平台的算法推荐机制。对个人用户而言,高赞数能塑造“受欢迎”的人设,吸引更多自然关注;对商家而言,产品页或活动帖的高点赞量,能增强潜在客户的信任感,间接促进转化;对内容创作者而言,初始的点赞数据往往是“破冰”的关键,能帮助内容跳出小流量池,获得更广泛的曝光。

然而,这种“捷径”的背后,是对“流量即价值”的片面认知。当刷赞成为常态,社交空间的真实性便被数据泡沫所掩盖——一个点赞过千却零评论的帖子,一个粉丝百万却互动寥寥的账号,其商业价值与社交信任早已被透支。正因如此,用户在寻找“最低价链接”时,往往陷入“既要低价,又要安全,还要效果”的矛盾,而灰色产业链恰好利用了这种矛盾,编织出“低价万能”的陷阱。

二、“最低价链接”的藏身之处:灰色平台的生态图谱

要找到“空间刷赞的最低价链接”,用户通常会踏入三类灰色地带,每一类都对应着不同的价格逻辑与风险等级。

1. 聚合型流量交易平台:价格战的“修罗场”

这类平台以“任务悬赏”或“资源互换”为核心,整合了大量个人服务商与工作室,用户可在上面发布“刷赞需求”,服务商接单后完成任务。由于服务商数量庞大、竞争激烈,平台往往会出现“价格战”——一个100个赞的任务,最低报价可能低至1元,甚至更低。例如,某些声称“0.01元/个”的链接,通常是通过批量注册的“僵尸号”或“云手机”完成点赞,这类点赞不仅无真实用户互动,还可能被平台算法识别为异常数据,导致账号被限流。

2. 地下社群与私域流量:点对点的“低价诱惑”

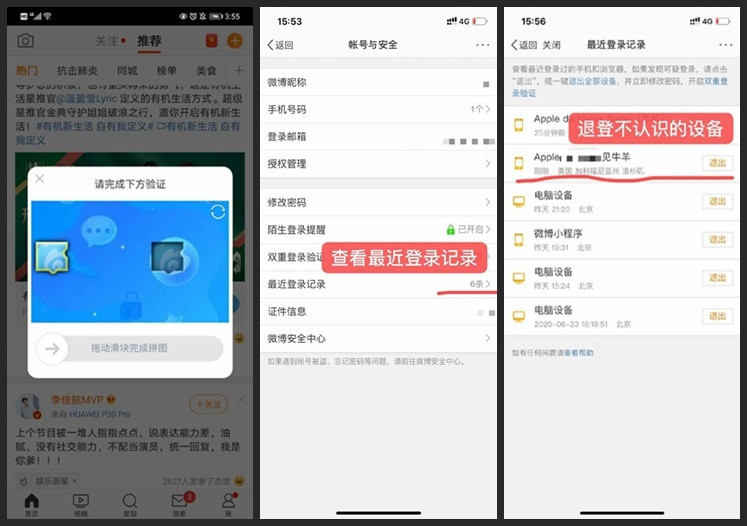

在QQ群、Telegram群组、 Discord服务器等私密社群中,“刷赞服务”往往以“资源分享”或“互助任务”的形式存在。群主或管理员会定期发布“最低价链接”,吸引用户通过点对点交易完成刷赞。这类渠道的优势在于“无平台抽成”,价格比聚合平台更低,但风险也更高:一是缺乏第三方担保,交易后服务商可能“跑路”;二是社群内鱼龙混杂,链接可能包含木马病毒或钓鱼网站,导致账号被盗或个人信息泄露。

3. “黑产工具”与脚本插件:伪装的“低价陷阱”

部分链接会以“一键刷赞工具”“脚本插件”的形式出现,声称“免费使用”或“低价激活码”,实则暗藏恶意程序。这类工具通常通过模拟用户操作实现批量点赞,但会窃取账号密码、通讯录等隐私信息,甚至利用账号进行其他违法活动。更隐蔽的是,某些工具会先提供少量免费点赞,吸引用户信任后,诱导其付费解锁“高级功能”,最终卷款跑路。

三、“最低价”背后的逻辑:成本与风险的博弈

为什么“空间刷赞”的最低价能低至“几分钱一个”?这背后是黑产链条对成本的极致压缩。一方面,“僵尸号”的注册成本几乎为零——通过爬虫批量获取手机号、利用虚拟SIM卡接收验证码,可在短时间内生成数万个虚假账号;另一方面,“云手机集群”能实现24小时自动化点赞,一台云手机可同时操控上百个账号,进一步摊薄人力成本。

然而,“最低价往往对应最高风险”。无论是聚合平台的“劣质点赞”,还是社群的“黑产工具”,最终都会反噬用户利益:平台算法的升级已能精准识别异常点赞行为,轻则删除数据、限流降权,重则永久封号;而隐私泄露、财产损失等风险,更是难以估量的隐性成本。更值得警惕的是,当“刷赞”形成规模,用户会陷入“数据依赖症”——越刷越需要更多点赞才能维持“虚假繁荣”,最终陷入恶性循环。

四、回归本质:从“刷赞”到“内容为王”的价值重构

与其在“最低价链接”的迷宫中追逐泡沫,不如重新审视社交空间的本质:用户真正关注的,从来不是冰冷的数字,而是内容本身的价值与情感共鸣。对个人而言,真诚的分享、独特的观点,才能吸引真正志同道合的粉丝;对商家而言,优质的产品、贴心的服务,才是留住客户的核心;对创作者而言,深度思考、创新表达,才能在信息过载的时代脱颖而出。

社交媒体的算法逻辑正在向“优质内容”倾斜——那些能引发真实互动、带来正向反馈的内容,即使初始点赞量不高,也能通过自然推荐获得更多曝光。与其将精力与金钱投入“刷赞”的灰色地带,不如将资源用于内容打磨与用户运营:通过数据分析了解受众需求,通过互动活动增强粉丝粘性,通过持续输出建立个人IP。毕竟,社交空间的本质是连接,而非冰冷的数字游戏。当流量焦虑被优质内容化解,当账号价值建立在真实信任之上,那些“最低价”的诱惑,自然失去了存在的土壤。