在数字服务消费日益普及的当下,卡盟开通会员已成为部分用户获取视频、音乐、软件等会员资格的替代选择,但其安全可靠性始终是悬而未决的核心争议——这种依托第三方渠道的会员获取方式,究竟是基于资源整合的便捷服务,还是潜藏多重风险的灰色地带?安全可靠性的本质,实则取决于卡盟平台的运作逻辑、合规边界与用户风险认知的三方博弈。

卡盟开通会员的底层逻辑,是通过对分散的会员资源进行聚合与再分销,以低于官方定价的价格吸引用户。其上游供应商可能包括官方授权分销商、企业批量采购账号、甚至通过非正规渠道获取的会员权益,下游用户则通过卡盟平台完成支付并获取激活信息或账号密码。这种模式的吸引力显而易见:对价格敏感型用户而言,花更少的钱享受同等会员服务,看似是“性价比之选”。但低价背后往往隐藏着成本转嫁的链条——当卡盟平台以“薄利多销”为噱头时,其盈利空间可能依赖于压缩合规成本或规避平台规则,这便为安全风险埋下伏笔。

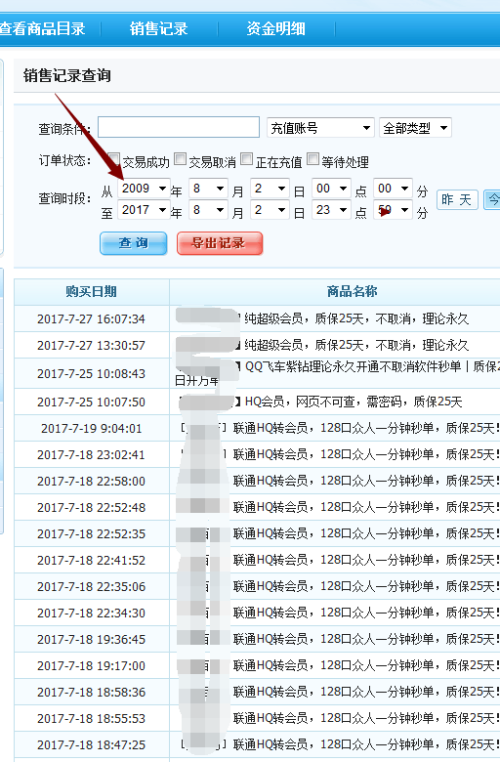

资金安全是用户最先面临的直观风险。正规的交易场景中,用户支付应通过具备第三方托管机制的渠道完成,确保资金在服务确认交付前由中立方监管。但部分卡盟平台为降低运营成本,可能直接采用个人账户收款或缺乏资质的支付通道,用户资金一旦进入此类账户,即面临挪用、卷款跑路的风险。即便支付成功,若上游供应商因账号来源问题被官方追责,卡盟平台也可能因资金链断裂而无法持续提供服务,用户支付的会员费用最终“打水漂”。资金安全的缺失,直接动摇了“可靠”的基础——若连交易资金都无法保障,会员服务的持续性便无从谈起。

账号安全则是更深层的隐患。卡盟提供的会员账号,其来源合法性直接影响用户的使用体验与权益。常见的情况包括:共享账号(即一个官方账号被拆分给多个用户使用,导致频繁异地登录触发平台风控)、企业账号滥用(将企业级会员违规拆解为零售服务)、甚至通过黑产手段获取的账号(如盗刷信用卡、利用系统漏洞注册等)。用户使用此类账号,不仅可能遭遇突然失效、登录受限等问题,还可能因账号归属争议承担连带责任——例如,若账号涉及盗刷,平台有权追溯终端用户的责任。更隐蔽的风险在于个人信息泄露:部分卡盟为激活会员,要求用户提供手机号、邮箱等敏感信息,这些数据若被平台非法收集或转售,将给用户带来持续的隐私安全威胁。

合规性风险是卡盟开通会员的“灰色底色”。多数数字服务平台的用户协议明确禁止会员账号的转让、共享或通过非授权渠道销售,用户通过卡盟获取的会员资格,本质上处于“违规使用”状态。平台一旦通过技术手段(如IP异常、设备登录识别)发现非官方渠道的会员账号,有权随时终止服务且不承担退款责任。这意味着,即使用户通过卡盟“成功开通”会员,其服务稳定性也始终处于“待剥夺”状态。此外,卡盟平台本身的经营资质同样存疑:若未取得增值电信业务许可证、未履行税务登记,其运营已涉嫌违规,用户与之交易缺乏法律保障,维权时往往面临“投诉无门”的困境。

辨别卡盟开通会员的安全可靠性,需从“渠道正规性、价格合理性、售后保障性”三维度构建判断框架。正规卡盟通常具备两个核心特征:一是上游供应链透明,可提供官方授权证明或合规采购凭证;二是交易流程规范,采用第三方支付托管并明确售后条款(如服务失效后的补登或退款机制)。而价格则是最直观的“试金石”——当会员售价低于官方定价5折以上时,其背后往往伴随着账号来源不合规或服务缩水(如限制登录设备、缩短服务时长等)。用户需警惕“低价陷阱”,认识到“远低于市场成本的服务,必然以牺牲安全或合规为代价”。

对用户而言,构建安全决策的优先级至关重要。“安全可靠”的核心不是追求绝对低价,而是对风险的可控性与权益的保障性。在选择卡盟开通会员前,应优先核实平台资质(如工商注册信息、ICP备案号),索要并验证上游供应商的授权文件;支付时务必通过正规第三方渠道,避免直接转账;激活会员后,及时修改账号密码并绑定个人信息(若平台允许),以降低账号被共享或回收的风险。更重要的是,需明确“非官方渠道会员服务”的固有局限——若对服务稳定性有较高要求(如工作依赖的软件会员、高频使用的娱乐会员),官方渠道始终是最优选择,卡盟仅可作为“备选方案”且需承担相应风险。

卡盟开通会员的安全可靠性争议,本质是数字服务市场中效率与规则的冲突。当用户追求“性价比”的诉求与平台方的合规成本、版权保护需求产生碰撞时,风险便成为必然产物。真正的“可靠”从不依赖于单一渠道的承诺,而是用户对服务来源的审慎追问、对交易细节的理性判断,以及对自身权益的主动守护。在数字消费日益复杂的今天,唯有将“安全”置于“低价”之前,才能在享受服务的同时,避免陷入“省小钱、踩大坑”的困境。