卡盟手机号作为虚拟商品交易中的特殊品类,近年来在注册验证、营销推广等场景中频繁出现,但其“靠谱性”始终伴随争议。这类通过卡盟平台(虚拟商品交易平台)获取的手机号,因成本低、获取便捷被部分用户青睐,却也因号源混乱、信息泄露等问题成为“踩雷”高发区。要判断卡盟手机号是否靠谱,需先厘清其本质逻辑,再从平台选择、号源验证、合规使用等环节构建风险防火墙。

卡盟手机号的核心价值在于“虚拟化”与“批量性”,其本质是通信运营商提供的虚拟号码资源,通过卡盟平台二次分销至用户。这类号码多用于短期验证场景,如注册社交媒体、电商平台账号,或企业批量发送营销短信。从需求端看,部分用户希望通过“非实名”号码规避隐私泄露风险;从供给端看,卡盟平台通过整合运营商资源,以低价策略吸引流量,形成了一条灰色产业链。然而,这种模式下的“靠谱性”存在天然悖论——若号码完全合规,运营商不会允许大规模非实名分发;若号码来源不明,则可能涉及黑产或违规渠道,导致用户“踩雷”。

卡盟手机号的风险点往往隐藏在“便捷性”背后。最常见的是“号源虚假”,部分平台以“实卡号码”为噱头,实际提供的是虚拟运营商(MVNO)的废弃号码或短期测试号,这类号码可能已被标记为高风险,导致注册失败或接收不到验证码。其次是“信息泄露”,卡盟平台在收集用户需求时,若未落实实名认证,可能成为黑产获取个人信息的跳板,用户购买的“手机号”反成自身隐私泄露的源头。更严重的是“法律合规风险”,若卡盟手机号用于注册多平台账号进行刷单、诈骗等违法活动,用户作为使用者可能被追溯责任,最终“得不偿失”。此外,售后缺失也是一大痛点——当号码出现故障时,部分平台以“虚拟商品不退不换”为由推诿,用户维权无门。

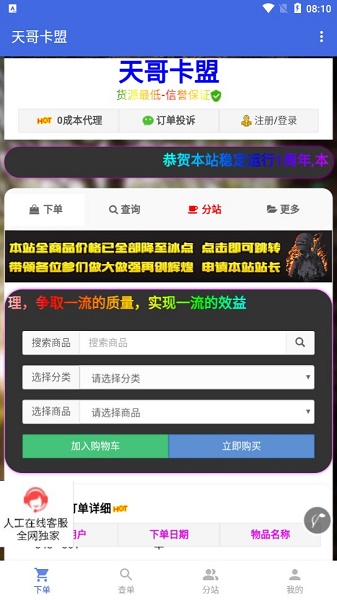

要避免踩雷,需从“选平台、验号源、定用途、留证据”四个环节入手,建立系统性的风险规避机制。选择正规平台是第一道防线,卡盟行业鱼龙混杂,用户应优先考虑具备ICP备案、工商注册信息的平台,这类平台对上游运营商资源审核相对严格,号码来源可追溯。同时,可通过查看用户评价、投诉率等数据判断平台口碑,警惕“低价引流”陷阱——过低的价格往往意味着号源来自非法渠道或存在批量回收风险。例如,正常市场价1元/个的接码服务,若某平台标价0.1元/个,极可能是通过“撞库”获取的已泄露号码,或即将被运营商封停的废弃号。

验证号源真实性是核心环节,用户在购买前可通过“三步测试法”初步判断:第一步,查询号码归属地与运营商,正规平台会明确标注号码所属运营商(如移动、联通、电信)和归属地,若含糊其辞或标注混乱,需警惕;第二步,测试号码接收能力,购买前要求平台提供临时接收验证码服务,测试是否能正常接收短信,重点验证验证码到达速度和成功率;第三步,核查号码状态,部分第三方工具可查询号码是否被标记为“营销号”“风险号”,这类号码即便能接收验证码,后续使用也可能被平台限制。值得注意的是,虚拟运营商(如小米移动、阿里通信)的号码因成本较低,在卡盟平台中占比较高,但部分小号段资源易被滥用,用户应优先选择主流运营商的号段。

明确使用场景与合规边界是底线要求,卡盟手机号虽“非实名”,但并非“法外之地”。用户需确保使用场景合法合规,如用于企业营销,需遵守《短信服务管理规定》,避免发送垃圾短信;用于个人注册,需遵守平台用户协议,避免批量注册账号从事违规操作。同时,需摒弃“匿名=安全”的错误认知,虚拟号码仅能隐藏部分身份信息,结合设备指纹、IP地址等仍可追溯,任何违法行为都将承担法律责任。建议将卡盟手机号仅用于“低风险、短期性”场景,如临时注册测试账号,而非长期绑定重要账户。

留存交易证据是维权保障,虚拟商品交易的特殊性在于“无实物交付”,用户需保存平台订单截图、号码购买记录、验证日志等证据,一旦出现号码故障或平台违约,可向消费者协会或网信部门投诉。此外,建议使用“小额多笔”策略降低风险,避免一次性购买大量号码,减少因单次踩雷造成的损失。

卡盟手机号的“靠谱性”本质是平衡“需求”与“风险”的结果。在数字经济时代,虚拟号码作为工具本身并无对错,关键在于使用者是否具备风险意识与合规思维。对于企业用户而言,与其依赖卡盟平台的灰色渠道,不如通过与正规通信运营商合作,获取合规的虚拟号码资源,虽成本略高,但能从根本上规避法律风险;对于个人用户,需明确“便捷”与“安全”的优先级,避免因小失大。唯有在规则框架内理性使用,才能让卡盟手机号真正服务于效率提升,而非成为风险的“导火索”。