在通信成本持续攀升的当下,“卡盟手机钻石卡”以“高性价比”“大幅省话费”的宣传语吸引大量用户,但其真实价值是否如宣传所言?要回答这一问题,需深入剖析其套餐设计逻辑、资费结构与实际使用场景的适配性,而非仅被“钻石”标签或低价表象所迷惑。

一、解构“卡盟手机钻石卡”:从平台定位到套餐本质

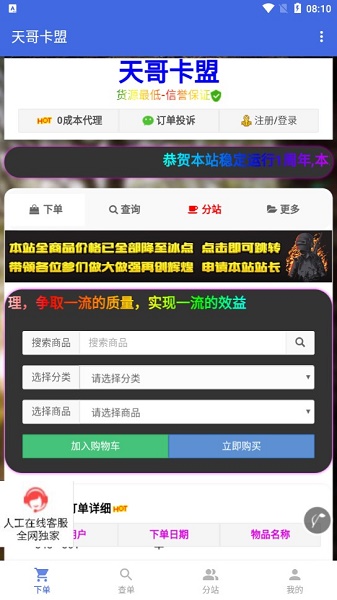

“卡盟”作为第三方通信服务平台,通常以聚合运营商资源、提供定制化套餐为核心模式,而“钻石卡”则是其主打的高端产品线,主打“大流量+低单价”的卖点。从运营逻辑看,这类卡多通过两种方式实现“低价”:一是与运营商合作推出“互联网套餐”,通过线上渠道降低获客成本,让利用户;二是通过“预存话费”“首月免费”“合约期绑定”等模式,将长期收益分摊至每月,形成短期优惠的错觉。

值得注意的是,“钻石卡”的“钻石”并非官方认证的等级标识,更多是营销策略中的价值锚定。其套餐结构往往包含“基础套餐+叠加包”,例如月租39元包含50GB通用流量+200分钟通话,看似比传统运营商的59元30GB套餐更划算,但需警惕“流量限速”“定向流量占比过高”“合约期内不可携号转网”等隐性条款。本质上,这类卡是通信市场“价格战”下的衍生品,其性价比需剥离营销话术后,结合用户真实需求评估。

二、“省话费”的真相:资费优势与使用成本的博弈

“卡盟手机钻石卡”能否省话费,关键在于“宣称资费”与“实际使用成本”的匹配度。从短期看,其低月租和大流量确实能降低部分用户的话费支出,例如学生党、自由职业者等流量消耗大、通话需求少的群体,使用此类卡每月话费可控制在50元以内,较传统套餐节省30%-50%。但若深入分析长期成本与使用场景,其“省话费”的逻辑便存在多重变量。

首先,流量“虚标”问题不容忽视。部分钻石卡宣称的“50GB流量”实际包含高达30GB的定向流量(如仅限特定APP使用),通用流量需额外购买叠加包,导致实际使用成本远超预期。其次,限速规则隐藏消费陷阱。当通用流量用尽后,部分套餐会降至128Kbps甚至更低网速,若用户需恢复高速流量,需按1元/GB的标准额外付费,长期下来话费可能反超官方套餐。最后,合约期的“隐形捆绑”抬高了退出成本。例如某钻石卡要求“预存一年话费享优惠”,若中途解约需支付违约金,实际分摊月租可能比宣传价高出20%以上。

此外,用户需关注“卡盟平台”的稳定性。不同于运营商直营的官方渠道,第三方平台存在套餐下架、客服响应滞后、售后维权难等风险。曾有用户反映,卡盟平台突然停售某款钻石卡,导致未使用完的话费无法退还,最终只能通过法律途径解决。这类问题直接抵消了“省话费”带来的短期收益,甚至造成额外损失。

三、适用人群画像:谁适合选择“卡盟手机钻石卡”?

尽管存在诸多争议,“卡盟手机钻石卡”并非毫无价值,其性价比在特定用户群体中依然成立。核心适配条件有三:一是流量消耗远高于通话需求,月均流量超过30GB且通话时长低于300分钟;二是短期使用场景(如实习、出差),需灵活切换套餐;三是对品牌服务要求较低,能接受偶尔的网络波动或客服延迟。

例如,短视频创作者、外卖骑手等“流量刚需型”用户,使用钻石卡可显著降低流量成本;而商务人士、高频通话用户则可能因套餐内通话分钟数不足,需额外购买通话包,导致实际话费不降反升。值得注意的是,对于追求网络稳定性、重视售后服务的用户,运营商的“官方套餐”仍是更稳妥的选择——尽管单价较高,但无隐藏条款、全国覆盖无差异、携号转网自由等优势,能避免第三方平台的不确定性风险。

四、理性选择:在“省”与“稳”之间找到平衡

面对“卡盟手机钻石卡”的宣传,用户需建立“成本-收益-风险”三维评估模型:第一步,计算自身月均流量、通话、短信的真实需求,避免被“超大流量”噱头诱导;第二步,仔细阅读套餐条款,重点关注“通用流量占比”“限速规则”“合约期违约金”等细节;第三步,优先选择与知名运营商合作的卡盟平台,查验其是否有正规授权资质,避免“三无卡”导致的通信中断或信息泄露风险。

从行业趋势看,随着5G普及和流量资费市场化,运营商正逐步推出更具竞争力的“互联网套餐”,第三方卡盟的价格优势正在被稀释。未来,通信服务的竞争将从“低价”转向“精准匹配”,用户需更关注套餐的灵活性与适配性,而非单纯追求“最低话费”。真正的“省钱”,是用合理的成本获取最匹配的服务,而非陷入“低价陷阱”导致隐性支出攀升。

归根结底,“卡盟手机钻石卡”能否省话费,没有绝对答案,只有是否适合的差异。在通信选择日益多元的今天,消费者唯有擦亮双眼、理性分析,才能在“省”与“稳”之间找到平衡点,让每一分话费都花在刀刃上。