卡盟扣款不翼而飞,资金流向何方?这是近年来不少虚拟商品交易用户心中的疑问。当用户在卡盟平台完成充值后,账户余额却未到账,甚至平台客服失联、官网关闭,这笔看似“凭空消失”的资金,背后隐藏着复杂的资金流转链条与行业乱象。虚拟商品交易平台的资金安全漏洞,已成为困扰行业与用户的痛点,而厘清资金流向,不仅关乎用户权益保护,更折射出虚拟经济领域监管与自律的双重缺失。

卡盟作为游戏点卡、话费充值、虚拟装备等虚拟商品的交易中介,其核心运作模式是“资金池”与“商品池”的对接。用户通过第三方支付工具或银行卡向平台充值后,资金首先进入平台在支付机构开设的备付金账户——这是资金流转的第一个“中转站”。理论上,平台收到款项后,应立即向用户账户等值虚拟商品或余额,完成交易闭环。但现实中,大量中小卡盟平台为追求短期利益,故意打破这一闭环,导致资金在“中转站”便偏离正常轨道。

资金流向的第一个可疑路径,是平台将用户充值款挪作他用,甚至直接卷款跑路。部分卡盟平台注册门槛极低,仅需几千元即可搭建一个看似正规的充值系统,通过“高折扣”“秒到账”等吸引用户充值。当资金池积累到一定规模后,平台运营者便通过个人账户、地下钱庄或虚拟货币将资金转移,最终导致平台“人去楼空”。2022年某知名卡盟平台跑路事件中,超万名用户近千万元资金无法追回,调查发现平台负责人将充值款投入网络赌博,最终血本无归。这种“庞氏式”运作,本质是利用用户对虚拟商品交易的信任,行诈骗之实。

第二种流向,是平台与上游供应商的资金结算纠纷。卡盟平台的虚拟商品多来自上游渠道商,如游戏运营商、通信服务商等。正常情况下,用户充值后,平台需向渠道商结算货款,再将商品发放给用户。但部分平台为降低成本,采用“先拿货后结算”甚至“不结算”的模式,当上游渠道商因未收到款项停止供货时,平台便无法向用户提供商品,资金却早已沉淀在平台账户。更有甚者,平台与渠道商合谋“套路”用户:用户充值后,渠道商故意延迟或拒绝发货,平台则以“系统故障”“库存不足”为由拖延,最终资金在平台与渠道商之间形成“呆账”,用户成为最终的受害者。

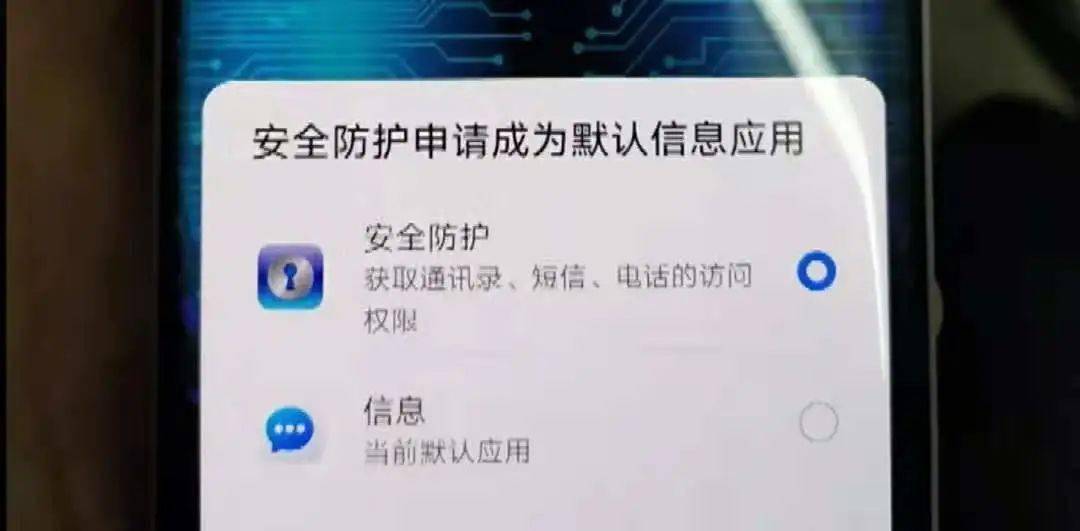

第三种流向,涉及第三方支付通道的监管漏洞。部分卡盟平台为规避正规支付机构的严格审核,会使用“二清”支付渠道(即非持牌机构清算资金)。用户充值款进入这些“二清”账户后,资金脱离央行监管,平台可随时通过修改分润规则、延迟清算等方式截留资金。当“二清”机构跑路或倒闭时,用户资金更面临“钱卡两空”的风险。业内人士透露,当前虚拟商品交易领域仍有超30%的平台使用非正规支付通道,这些通道如同资金的“隐身衣”,让资金流向难以追踪。

资金流向不明的背后,是虚拟商品交易行业长期积累的结构性问题。从平台端看,多数卡盟平台缺乏合规意识,将用户备付金视为“自由资金”,甚至将其用于投资、放贷等高风险活动;从监管端看,虚拟商品交易长期处于“灰色地带”,虽然《非银行支付机构客户备付金存管办法》明确要求支付机构备付金需全额集中存管,但针对卡盟这类“平台+商户”模式的监管细则仍不完善,导致部分平台通过“技术外包”“业务拆分”等方式逃避监管;从用户端看,多数用户对虚拟商品交易风险认知不足,轻信“低价高折扣”宣传,未核实平台资质与支付通道安全性,为资金流失埋下隐患。

要解决卡盟扣款不翼而飞的问题,需从资金流向的每个环节入手筑牢防线。对平台而言,必须摒弃“赚快钱”思维,主动接入持牌支付机构,实现备付金全额存管,确保用户资金与平台自有资金严格分离;对监管部门而言,应加快出台虚拟商品交易资金监管细则,建立“平台资质审核+资金流向追溯+违规行为惩戒”的全链条监管机制,对“二清”支付渠道与卷款跑路平台“零容忍”;对用户而言,需提升风险意识,选择持有《网络文化经营许可证》《支付业务许可证》的正规平台,避免通过不明链接或个人账户充值,一旦发现资金异常,立即向支付机构与监管部门投诉,通过法律途径维权。

虚拟商品交易是数字经济的组成部分,其健康发展离不开安全的资金流转环境。当卡盟扣款不再“不翼而飞”,当每一笔资金都有迹可循,虚拟经济才能真正成为促进消费、服务民生的良性生态。这需要平台、监管与用户的共同努力,唯有如此,“资金流向何方”的疑问才能变成“资金去向明确”的安心。