在数字营销与流量变现的赛道上,“卡盟抽玛莎拉蒂”无疑是近年最具争议的话题之一。当“一元抽奖赢豪车”的口号在社交平台刷屏,当无数用户抱着“以小博大”的心态涌入卡盟平台,一个核心问题始终悬而未决:卡盟抽玛莎的中奖率,真的靠谱吗? 这不仅关乎用户的真金白银投入,更折射出互联网营销生态中概率透明度与商业诚信的深层博弈。要拆解这个问题,需从抽奖机制的底层逻辑、平台方的商业动机、用户认知偏差三个维度切入,方能穿透“概率迷雾”,看清其本质。

一、卡盟抽奖的“概率游戏”:高价值奖品背后的数学逻辑

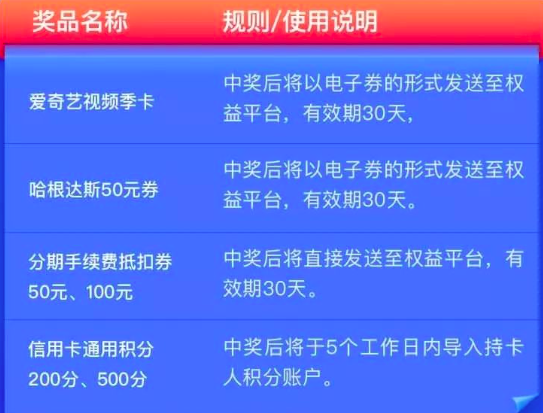

“卡盟抽玛莎”的核心玩法,本质上是“低客单价+高诱惑奖品”的概率营销。用户通常通过购买虚拟商品(如游戏点卡、会员权益、数字藏品等)或完成指定任务(如邀请新用户、观看广告等)获得抽奖券,参与平台定期举办的玛莎拉蒂抽奖活动。平台公示的中奖率往往看似“具体”——例如“每100万张抽奖券抽出1辆玛莎拉蒂”,这种表述容易让用户产生“只要投入100元(假设每张券0.1元)就有机会中奖”的错觉,但实际概率计算远比这复杂。

首先,“理论中奖率”与“实际中奖概率”存在巨大鸿沟。平台公示的通常是“总奖池中奖率”,即所有奖品(包括豪车、小额现金、优惠券等)的中奖概率之和,而非单辆豪车的中奖概率。假设一辆玛莎拉蒂价值100万元,平台设定需1000万张券才能覆盖成本,那么单辆豪车的理论中奖率应为0.001%(1/1000000)。但实际参与人数往往远超“券面覆盖人数”——例如平台通过“充值翻倍”“任务叠加”等方式刺激用户多买券,最终参与券数可能达到5000万张,此时单用户实际中奖率骤降至0.0002%,概率缩小了5倍。这种“动态缩水”的概率机制,平台极少在宣传中明确告知用户。

其次,“抽奖规则”的模糊性进一步加剧概率不透明。多数卡盟平台不会公开抽奖的具体算法:是“先抽后补”(即先抽取所有奖品,未抽中的券作废)还是“按比例投放”(即按参与人数动态调整奖品数量)?是否存在“内部保底机制”(如大额用户优先中奖)?这些规则的缺失,让用户无法通过数学模型验证中奖率的真实性。例如有用户曾质疑“连续参与10期未中奖”,平台则以“概率随机”搪塞,却无法提供具体的抽奖过程记录或第三方审计报告,这种“黑箱操作”让中奖率的“靠谱性”大打折扣。

二、平台方的商业动机:豪车抽奖是“引流工具”还是“利润引擎”?

卡盟平台热衷于投入高额成本(玛莎拉蒂并非唯一奖品,还有iPhone、现金红包等)开展抽奖活动,其商业逻辑绝非“慈善赠与”,而是通过“低风险高回报”的心理预期,实现用户增长、流量变现和数据收割的三重目标。

从用户增长角度看,豪车抽奖具有天然的社交传播属性。中奖用户的“晒单”行为(如朋友圈、短视频平台分享)能为平台带来免费曝光,吸引更多新用户涌入。例如某卡盟平台曾宣称“单场抽奖活动新增用户50万”,其中70%是通过中奖用户分享裂变而来。这种“以奖换量”的模式,成本远低于传统广告投放,但获客效果却更为直接。

从流量变现角度看,抽奖是引导用户消费的“钩子”。用户为提高中奖概率,往往会主动购买更多虚拟商品或完成高难度任务,直接带动平台GMV(商品交易总额)。数据显示,卡盟平台在抽奖活动期间的日均消费额可达平时的3-5倍,部分用户甚至陷入“为了抽奖而消费”的冲动购物循环。例如有用户表示“本来只想买10元点卡,看到‘充值100元送20张券’的规则,忍不住充了1000元”,这种“沉没成本效应”正是平台的核心盈利逻辑。

从数据收割角度看,抽奖活动能精准收集用户行为数据。用户在参与抽奖时需提供手机号、社交账号等个人信息,平台通过分析其消费习惯、参与频率、地域分布等数据,可优化广告投放策略,甚至将数据出售给第三方商家。例如某卡盟平台曾因“未经用户同意抽奖数据”被处罚,但其背后隐藏的数据产业链早已成熟。

在这种“利润最大化”的动机下,平台是否有动力“真实提高中奖率”?答案是否定的。豪车的本质是“营销成本”,而非“奖品成本”。假设一辆玛莎拉蒂的市场价100万元,平台通过批量采购或赞助合作可能仅用50万元获得,而用户为“博取50万元价值奖品”投入的消费总额可能高达500万元甚至更多,平台的投入产出比高达1:10。这种“低成本高回报”的生意,自然让平台缺乏提升中奖率的动力——毕竟中奖用户越少,“营销噱头”越持久,用户的持续投入意愿也越强。

三、用户认知偏差:为什么明知概率低,仍有人“前赴后继”?

面对“中奖率堪比中彩票”的现实,为何仍有大量用户沉迷卡盟抽奖?这背后是典型的“认知偏差”在作祟,也是平台精准利用人性弱点的体现。

“可得性启发”让用户高估中奖概率。心理学研究表明,人们倾向于根据“容易想到的事例”判断概率。卡盟平台会反复播放“中奖用户喜提豪车”的视频、推送“恭喜XXX中奖”的弹窗,甚至在首页设置“中奖榜单”,这些“成功案例”的频繁曝光,会让用户误以为“中奖并不难”,从而忽略背后极低的实际概率。正如某用户所言“我刷到好几个人中奖了,说不定下一个就是我”,却没想过“中奖案例”可能是平台筛选甚至伪造的。

“损失厌恶”驱动用户“追加投入”。行为经济学中的“损失厌恶”理论指出,人们对“损失”的敏感度远高于“收益”。当用户在抽奖中投入一定成本(如已购买100元券)未中奖时,会产生“已经投入了这么多,放弃太可惜”的心理,进而追加投入,试图“回本”或“扳回一局”。这种“赌徒心态”让用户陷入“越输越投、越投越输”的恶性循环,最终远超原本的消费预算。

“社交认同”强化参与动机。当身边朋友、同事讨论“卡盟抽奖”或晒出参与记录时,用户会产生“不参与就落伍”的从众心理。尤其在年轻群体中,“抽奖话题”已成为社交货币,参与讨论本身就能带来归属感。这种“社交认同”需求,让用户更关注“参与行为”而非“中奖结果”,进一步降低了其对中奖率的理性判断。

四、回归理性:中奖率“靠谱”的核心是透明与诚信

“卡盟抽玛莎”的中奖率是否靠谱,答案已不言而喻:在缺乏透明机制、商业动机与用户认知偏差的多重作用下,其“概率游戏”的本质远大于“幸运抽奖”。但这并不意味着所有高价值抽奖都是“骗局”——判断中奖率是否靠谱,关键在于三个标准:概率是否可验证、规则是否可追溯、商业逻辑是否可持续。

对于用户而言,需建立“概率理性”:面对“低投入高回报”的诱惑时,先问三个问题——“平台是否公示单件奖品的中奖概率计算公式?”“抽奖过程是否有第三方公证?”“我的投入成本是否远超奖品价值?”避免因侥幸心理冲动消费。对于平台而言,诚信才是长久的经营之道:与其用“模糊概率”吸引短期流量,不如通过“透明规则”(如区块链抽奖、实时概率公示)建立用户信任,将“抽奖营销”升级为“用户福利”。

在流量至上的互联网时代,“卡盟抽玛莎”折射出的不仅是中奖率的真伪问题,更是数字商业的诚信底线。当平台停止用“概率迷雾”收割用户,当用户学会用理性穿透“营销噱头”,这样的“抽奖游戏”才能真正回归娱乐本质——毕竟,靠谱的中奖率,从来不是算出来的“噱头”,而是守出来的“口碑”。