卡盟授权老失败,是啥原因导致的?这个问题困扰着不少卡盟运营者与商户,看似简单的授权流程背后,实则涉及技术、机制、环境等多重因素的复杂博弈。作为虚拟商品交易生态的核心环节,卡盟授权的稳定性直接关系到商户的运营效率与平台的信任度。要破解这一难题,需从底层逻辑出发,系统梳理导致授权失败的关键因素,才能对症下药。

技术接口的“隐形壁垒”:兼容性与数据同步的致命伤

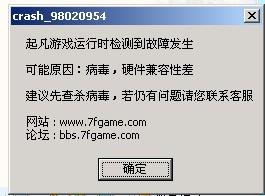

卡盟授权的本质是系统间的权限验证,而技术层面的接口问题往往是导致失败的“隐形推手”。首先,API接口的版本兼容性不容忽视。许多卡盟平台在迭代过程中,若未同步更新商户端的对接协议,便会出现“新系统旧接口”的冲突——比如平台升级了加密算法,而商户端仍沿用旧版SDK,导致授权请求因签名验证失败被直接拦截。这种“版本差”在第三方支付接口对接中尤为常见,曾有商户因未及时更新支付SDK,连续3天出现授权回调异常,损失超万元。

其次,数据同步的实时性缺陷会引发“授权状态滞后”。卡盟授权通常依赖中心化数据库进行权限校验,若数据库读写分离设计不合理,或主从节点同步延迟超过阈值,便会出现“已授权但系统未识别”的悖论。例如,某平台在高峰时段因数据库连接池耗尽,授权请求积压达30分钟,商户明明已付款,系统却仍提示“未授权”,最终只能人工干预,既影响效率又损害公信力。

此外,系统漏洞与安全防护的过度反应同样会导致授权异常。部分平台为防范恶意攻击,设置了过于严格的风控规则,比如将正常高频请求误判为DDoS攻击,直接封禁IP;或因SQL注入防护机制存在误判,将合法的授权参数过滤为非法字符,导致请求报错。这类“安全冗余”看似保护了系统,实则成了授权失败的隐形壁垒。

机制设计的“逻辑陷阱”:流程冗余与权限校验的失衡

如果说技术问题是“硬件故障”,那么机制设计的缺陷则是“软件漏洞”,更易被忽视却影响深远。卡盟授权的核心逻辑是“身份验证-权限分配-状态反馈”,若其中任一环节设计失衡,都可能引发连锁失败。

最常见的是授权流程的“冗余陷阱”。部分平台为追求“绝对安全”,设计了多重验证步骤——比如要求商户先提交资质审核,再进行人脸识别,最后二次验证手机号,看似严谨,实则大幅增加了失败概率。曾有商户因手机号更换未及时更新,在“二次验证”环节卡壳,导致授权流程中断;更有甚者,平台将“短信验证码”与“支付确认”绑定,若短信通道延迟,支付完成却无法触发授权,形成“已付款无权限”的尴尬局面。

权限校验的“逻辑矛盾”同样不容忽视。卡盟授权往往涉及多角色管理(平台管理员、供应商、商户),若权限层级划分混乱,便会出现“上级授权下级失败”的悖论。例如,某平台规定“供应商需平台管理员授权后方可添加商品”,但系统却将“供应商管理权限”默认关闭,导致管理员操作时因权限不足而报错。这种“权限嵌套悖论”在多级分销的卡盟生态中尤为常见,根源在于机制设计时未充分考虑角色间的逻辑闭环。

此外,“授权时效性”的设定偏差也会引发问题。部分平台将授权有效期设置过短(如仅1小时),而商户从申请到完成操作往往需要更长时间,导致“授权过期但未及时续期”;另一些平台则因定时任务异常,出现“永久授权突然失效”的乌龙,暴露出机制设计中缺乏“容错冗余”与“状态监控”的缺陷。

外部环境的“不可抗力”:网络波动与第三方依赖的连锁风险

卡盟授权并非孤立系统,其稳定性高度依赖外部环境,而网络波动与第三方服务依赖的“连锁风险”,往往是运营者难以控制的“黑天鹅”。

网络基础设施的稳定性是基础保障。卡盟授权需实时连接平台服务器、支付网关、身份认证系统,若商户所在网络环境波动(如农村地区宽带不稳定、企业防火墙误拦截),或平台服务器因负载过高出现响应超时,都会导致授权请求中断。曾有案例显示,某区域因运营商线路故障,导致当地80%的商户授权失败,持续4小时后才恢复,直接引发商户集体投诉。

第三方服务的“单点故障”更具破坏性。多数卡盟平台依赖第三方支付接口(如微信支付、支付宝)、短信通道(如阿里云短信)、身份认证服务(如公安系统接口)完成授权流程,若任一第三方服务出现故障,整个授权链路便会瘫痪。例如,某平台因短信通道供应商系统升级,导致“验证码发送失败”,商户无法完成身份验证,授权流程被迫暂停;更有甚者,第三方支付接口回调延迟,导致“支付成功但授权未触发”,形成“资金已付权限未给”的信任危机。

政策与合规要求的变化同样会引发“授权机制失效”。近年来,国家对虚拟商品交易的监管趋严,要求平台对商户资质进行更严格的审核。若平台未及时调整授权机制以适应新规(如新增“营业执照上传”环节),便会出现“合规审核不通过导致授权失败”的情况。这种“政策滞后性”在游戏点卡、虚拟货币等敏感领域尤为突出,考验着平台的应变能力。

人为操作的“认知偏差”:配置失误与流程管理的盲区

技术、机制、环境之外,人为操作的“认知偏差”与流程管理的盲区,同样是导致卡盟授权失败的“隐形杀手”。

商户端的“配置失误”占比最高。部分商户因缺乏技术背景,在对接授权接口时出现参数填写错误(如API密钥漏填、回调URL格式错误)、环境配置混乱(如测试环境与生产环境参数未切换)、依赖库版本不兼容等问题,却误以为是平台系统故障。曾有商户因将“HTTP回调”写成“HTTPS回调”,导致授权响应无法正常接收,连续3天投诉平台“授权失败”,最终排查发现是自身配置错误。

平台端的“流程管理混乱”同样不可忽视。部分平台未建立标准化的授权故障排查机制,出现问题时,客服、技术、运营部门相互推诿,导致商户诉求被“踢皮球”;更有甚者,平台在升级系统时未提前通知商户,导致旧版接口突然失效,引发批量授权失败。这种“管理断层”暴露出平台在流程设计中对“用户沟通”与“风险预警”的忽视。

此外,“培训缺失”加剧了人为操作风险。许多卡盟平台仅提供简单的API文档,却未对商户进行操作培训,导致商户对授权流程的理解停留在“点击按钮即可”的层面,缺乏对异常情况的判断能力。例如,当出现“授权失败”提示时,商户不会自查参数是否正确,而是直接重复提交请求,反而因“请求频率超限”被系统临时封禁,形成“恶性循环”。

卡盟授权老失败,绝非单一因素所致,而是技术、机制、环境、人为因素交织的系统性问题。破解这一难题,需从“底层技术优化”入手,解决接口兼容性与数据同步问题;通过“机制设计重构”,简化流程逻辑、完善权限校验;同时,“外部风险管控”与“流程管理升级”同样不可或缺——建立第三方服务冗余备份、制定标准化故障排查机制、加强商户操作培训,才能构建稳定可靠的授权生态。唯有正视这些深层原因,才能让卡盟授权从“频繁失败”走向“高效稳定”,最终支撑起虚拟商品交易生态的健康发展。