卡盟源码作为数字商品交易系统的底层技术架构,其真伪直接关系到平台的安全性、合规性与长期运营能力。当前市场中,卡盟源码鱼龙混杂,从正版授权到盗版改写,从功能完整到残缺阉割,从业者若缺乏辨析能力,极易陷入“假源码陷阱”,不仅导致业务中断,更可能面临法律风险。那么,卡盟源码怎么辨析,真的还是假的?这需要从技术本质、法律合规、运营生态三个维度展开深度剖析,才能穿透表象,识别真伪。

一、技术架构:代码质量是“试金石”

卡盟源码的核心价值在于其技术实现,真伪辨析首先要回归代码本身。正版卡盟源码通常由专业开发团队构建,其技术架构具备三个显著特征:模块化设计、逻辑闭环与性能优化。模块化意味着用户管理、商品上架、支付接口、风控系统等功能独立且可插拔,便于后续迭代;逻辑闭环则要求从用户注册到订单结算的全流程数据链路完整,无逻辑断层;性能优化则体现在高并发下的响应速度与数据处理能力,避免因代码冗余导致系统卡顿。

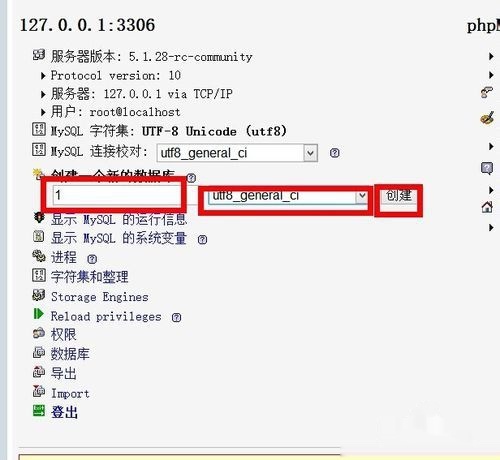

反观假源码,往往在技术层面露出破绽。常见问题包括:代码注释缺失或混乱,关键功能如“数据加密”“防刷机制”仅用简单函数封装,缺乏底层逻辑;数据库设计不规范,表字段冗余或关联错误,导致数据存储效率低下;核心功能如“自动补单”“库存同步”存在明显漏洞,在模拟测试中极易崩溃。更有甚者,假源码会植入“后门程序”,通过隐蔽代码收集用户支付信息或篡改交易数据,这类“技术陷阱”单凭表面功能难以察觉,需通过代码审计工具深度扫描才能识别。

二、法律合规:授权链路是“护身符”

卡盟源码的真伪不仅关乎技术,更涉及法律边界。正版源码必须具备完整的授权链路,包括开发方的著作权证明、商业授权协议以及合规的功能设计。根据《中华人民共和国著作权法》与《网络安全法》,未经授权的源码修改、传播均属侵权,而若源码本身包含“自动刷量”“虚假交易”等违反《电子商务法》的功能,即便代码“真实”,也属于非法软件。

辨析合规性时,需重点关注两点:一是源码的“出身”,即开发方是否为正规企业,能否提供营业执照与软件著作权登记证书(简称“软著”),可通过官方渠道验证软著信息的真实性;二是功能设计是否符合监管要求,例如是否强制要求用户实名认证、是否建立交易风控机制、是否支持数据本地化存储等。当前部分假源码打着“破解版”“精简版”旗号,实则删除了合规模块,替换为违规功能,这类源码看似“功能强大”,实则是法律雷区。

三、运营生态:服务支持是“照妖镜”

卡盟源码的价值最终体现在运营中,真源码的开发商通常会提供“全生命周期服务”,这成为辨析真伪的重要依据。正版服务包括:源码交付后的技术部署指导,确保平台能正常运行;定期版本更新,适配操作系统、支付接口等环境变化;7×12小时售后响应,及时解决运营中的BUG;甚至提供运营策略建议,帮助商户提升交易效率。这些服务本质是开发商对技术自信的体现,也是真源码“可延续性”的保障。

假源码则往往“只卖不管”,售后渠道形同虚设。常见套路包括:以“源码无售后”为由推脱技术问题,或收取额外“维护费”后拖延处理;更恶劣的是,开发商直接“跑路”,导致平台出现故障时无人修复,最终商户只能放弃项目。此外,真源码通常会建立用户社群,分享行业动态与运营经验,而假源码的开发者往往隐藏在匿名背后,缺乏长期运营的生态意识。

四、风险规避:从“辨伪”到“求真”的实践路径

面对真假混杂的卡盟源码市场,从业者需建立系统性的辨析流程。第一步,通过“背景调查”缩小范围:优先选择有官网、软著、实体办公地址的开发方,警惕“个人卖家”或“三无团队”;第二步,进行“功能测试”,模拟真实业务场景,重点验证支付稳定性、数据安全性与并发处理能力;第三步,要求“代码试用”,正版开发方通常会在签订保密协议后提供核心代码片段,通过静态代码分析工具检测是否存在恶意代码;第四步,核实“授权范围”,明确源码的使用期限、授权数量及二次开发权限,避免陷入“版权纠纷”。

值得注意的是,“低价陷阱”是假源码的主要诱饵。部分假源码价格仅为正版的1/10,看似“性价比高”,实则隐藏数据泄露、法律追责等隐性成本。真正的优质卡盟源码,其定价应与开发成本、服务周期、功能复杂度相匹配,商户需摒弃“贪便宜”心态,从“长期价值”而非“短期成本”出发选择源码。

在数字经济规范化发展的今天,卡盟源码的真伪辨析已超越技术层面,成为行业合规经营的“第一道门槛”。唯有以技术架构为基、法律合规为纲、运营生态为镜,才能穿透表象识别真伪,避免陷入“假源码”的恶性循环。对从业者而言,选择正版源码不仅是规避风险的理性选择,更是构建可持续竞争力的战略投资——毕竟,一个安全、稳定、合规的数字商品交易平台,才是赢得用户信任与市场认可的根本。