卡盟真的靠谱吗?别被骗子套路了!——这是无数虚拟商品交易者在选择充值平台时心中的叩问。随着游戏经济、数字娱乐的爆发式增长,卡盟作为虚拟商品交易的重要载体,已渗透到数亿用户的数字生活中。然而,“9折话费充值”“超低价游戏点卡”“秒到账虚拟货币”等诱人宣传背后,隐藏着大量精心设计的骗局。卡盟的“靠谱性”从来不是非黑即白的标签,而是取决于平台合规性、风控能力与用户自我保护意识的三角博弈。当前市场中,信息不对称、监管滞后与逐利心态交织,导致骗局层出不穷,唯有拆穿套路、建立筛选标准,才能让虚拟商品交易回归安全便捷的本质。

卡盟的本质与行业乱象的根源

卡盟,全称“卡盟平台”,是虚拟商品交易的垂直电商平台,核心业务涵盖游戏点卡、话费充值、虚拟装备、会员服务等数字产品。其诞生于互联网早期,以“低门槛、高效率”满足了玩家对虚拟商品的即时需求,尤其在游戏“私服”时代,卡盟成为灰色交易的重要渠道。尽管近年来行业逐步向合规化转型,但历史遗留问题与新生的监管漏洞,让“卡盟骗子”仍有机可乘。

行业乱象的根源在于三重矛盾:一是“轻资产运营”与“重责任监管”的失衡。虚拟商品无需仓储物流,平台准入门槛极低,大量个人或小团队用“小作坊模式”搭建卡盟,注册成本不足千元,却承载着用户的资金安全;二是“信息差”与“信任危机”的恶性循环。用户对平台资质、资金流向缺乏知情渠道,而骗子正是利用“低价诱惑”“虚假承诺”制造信息差,一旦得手便迅速跑路;三是“行业竞争”与“道德风险”的博弈。部分平台为抢占市场份额,默许“代理刷单”“虚假宣传”,甚至与“黑产”勾结,用“钓鱼链接”“木马程序”盗取用户信息。这些矛盾叠加,让“卡盟真的靠谱吗”成为用户最直接的焦虑。

骗局套路深度拆解:从“低价诱惑”到“精准收割”

骗子在卡盟领域的套路已形成“标准化流程”,每个环节都精准击中用户的心理弱点。最常见的“低价陷阱”是骗局的核心入口——平台打出“市场价5折”“充值100送50”等广告,利用用户“贪便宜”心理诱导其跳转至第三方链接。这类链接往往伪装成正规支付页面,实则是骗子的收款账户,一旦输入支付密码,资金便瞬间转移。更有甚者,先以小额返利建立信任,比如“首次充值9折到账”,待用户加大金额后,便以“系统故障”“账户冻结”为由拒绝提现,最终失联。

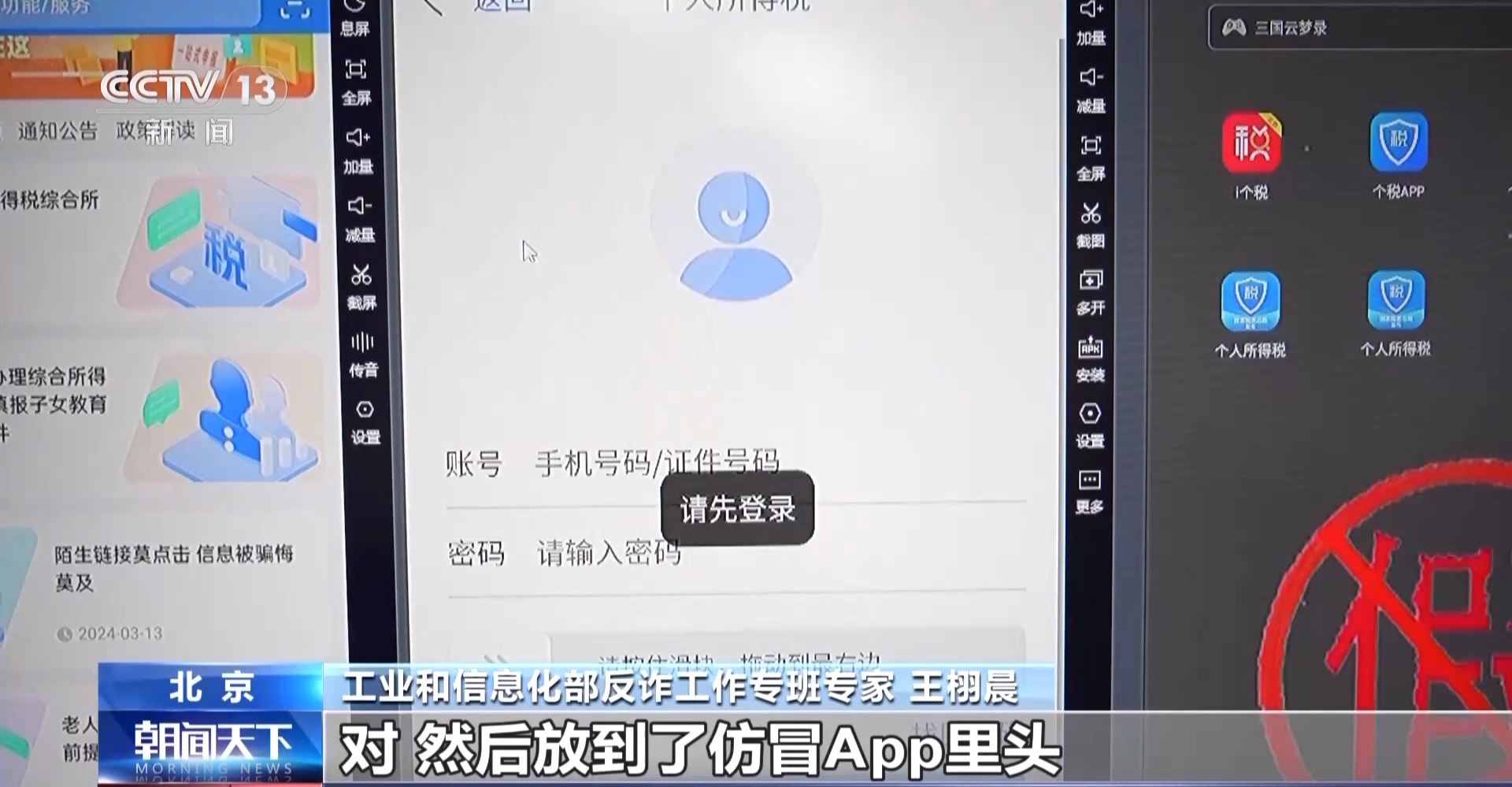

“虚假客服”与“钓鱼链接”是骗局的“升级版”。部分骗子会冒充卡盟平台客服,通过“系统通知”“工单回复”等渠道联系用户,声称“账户异常需验证资金”,诱导其点击伪装成“安全中心”的钓鱼网站。这类网站与正版平台界面高度相似,却能实时窃取用户的账号密码、支付信息。2023年某网络安全案例显示,某卡盟平台因未对客服渠道加密,导致超2000名用户被“伪客服”诈骗,涉案金额超50万元。

“跑路平台”则是骗局的“终极形态”。这类平台通常以“高额代理费”“独家货源”为噱头,吸引用户成为代理并预存货款,运营数月后突然关闭服务器,负责人卷款跑路。由于虚拟商品交易缺乏实物凭证,用户维权时往往因“证据不足”而投诉无门。某受害者曾在社交平台吐槽:“充值时平台显示‘已备案’,结果跑路后才发现备案信息是伪造的。”

靠谱卡盟的“安全密码”:资质、流程与风控

面对五花八门的骗局,用户并非只能“望而却步”。靠谱的卡盟平台必然具备“可验证的合规资质”——根据《电子商务法》,从事虚拟商品交易需办理ICP备案(非ICP许可证)、营业执照,且经营范围需包含“增值电信业务”“互联网销售”等。用户可通过“国家企业信用信息公示系统”查询平台注册信息,或通过工信部ICP/IP地址/域名信息备案管理系统核实备案真实性。正规平台还会在官网显著位置展示“网信办备案编号”“公安备案号”,这些是平台接受监管的“身份证”。

透明的交易流程是“安全交易”的第二道防线。靠谱卡盟会采用“担保交易”模式,用户充值后资金暂存于平台,确认收货到账后平台再打款给卖家,避免“直接转账”的风险。同时,平台会提供“订单详情”可追溯服务,包括充值时间、到账截图、客服沟通记录等,用户遇到纠纷时可直接作为证据。某头部卡盟平台负责人透露:“我们每笔订单都会生成唯一哈希值,用户可通过区块链技术查询交易全流程,从源头杜绝‘数据篡改’。”

强大的风控能力是平台“靠谱性”的核心体现。正规卡盟会接入第三方支付渠道(如支付宝、微信支付)的“风险监控系统”,对异常交易(如短时间内大额充值、频繁修改收货地址)实时拦截。同时,平台会要求用户进行“实名认证”,并与公安系统对接,防止未成年人充值或洗钱行为。某知名卡盟平台的技术总监表示:“我们的风控系统每天处理超10万笔交易,AI算法能识别95%的异常行为,去年拦截诈骗订单超3万笔。”

用户自我保护:从“被动防骗”到“主动筛选”

即便平台具备多重保障,用户自身的警惕性仍是防骗的关键。选择“老牌平台”是规避风险的第一步——成立3年以上、用户量超10万、口碑稳定的平台,通常更注重长期运营,不会因短期利益砸招牌。用户可在“黑猫投诉”“知乎”等平台搜索卡盟名称,查看历史投诉量及处理结果,若“跑路”“诈骗”等关键词频繁出现,需果断放弃。

警惕“异常低价”与“非官方渠道”是防骗的核心准则。虚拟商品的成本包括服务器、客服、渠道费等,若某平台价格长期低于市场价20%以上,极可能是“钓鱼平台”。此外,用户应通过官网APP或官方链接进入平台,不点击短信、社交媒体中的“陌生链接”,这些链接往往是骗子搭建的“克隆网站”。

保留交易凭证与及时维权是止损的最后防线。用户在充值时需保存支付记录、订单截图、平台承诺页面等证据,一旦发现被骗,立即联系支付平台申请“撤单”,并向公安机关报案。同时,可通过“12315”平台向市场监管部门投诉,若平台存在虚假宣传、无证经营等行为,将面临行政处罚。

行业趋势:从“野蛮生长”到“合规进化”

随着《网络交易监督管理办法》的实施与区块链技术的应用,卡盟行业正逐步摆脱“灰色标签”。监管部门已要求平台“亮证亮照”,对虚拟商品交易实行“资金存管”,用户资金与平台资金隔离,从根本上杜绝“跑路”风险。同时,头部卡盟平台开始接入“数字人民币支付”,其“可控匿名”特性既能保护用户隐私,又能追溯交易流向,让骗子无处遁形。

未来,卡盟的“靠谱性”将不再仅取决于平台自律,更依赖于“技术+监管”的双重保障。但对用户而言,“卡盟真的靠谱吗”的答案,永远藏在“理性选择”与“警惕意识”中——别让“贪便宜”的心理打败判断,别让“便捷性”的需求冲垮安全防线。虚拟商品交易的本质是“信任经济”,唯有平台、用户、监管三方合力,才能让卡盟真正成为数字生活的“安全补给站”。