卡盟绿钻充值不到账,该如何是好?这不仅是虚拟财产权益受损的困境,更是数字时代用户信任危机的缩影。当用户支付成功却迟迟未收到绿钻权益,面对平台的推诿或延迟处理,如何高效维权、避免损失,成为卡盟用户必须掌握的生存技能。虚拟商品交易的特殊性,使得“充值不到账”问题往往比实体商品维权更复杂,但只要掌握底层逻辑与解决路径,用户完全可以从被动等待转向主动出击。

卡盟绿钻充值不到账,本质是数字服务履约链条的断裂。卡盟作为虚拟商品交易平台,其绿钻充值流程涉及支付网关、平台系统、第三方接口等多个环节,任一节点出错都可能导致到账失败。常见原因可归纳为三类:一是技术故障,如支付系统与卡盟平台数据同步异常,导致支付成功信号未触发绿钻发放;二是操作问题,用户误填订单号、选择错误商品规格,或支付时网络中断导致订单状态异常;三是规则风险,部分平台对“非官方渠道充值”“异常IP交易”等设置风控拦截,却未提前明确告知用户,直接判定交易失败却不主动退款。这些问题的隐蔽性,使得用户往往在充值后数小时甚至数日才发现权益未到账,此时若缺乏证据,维权难度将呈指数级上升。

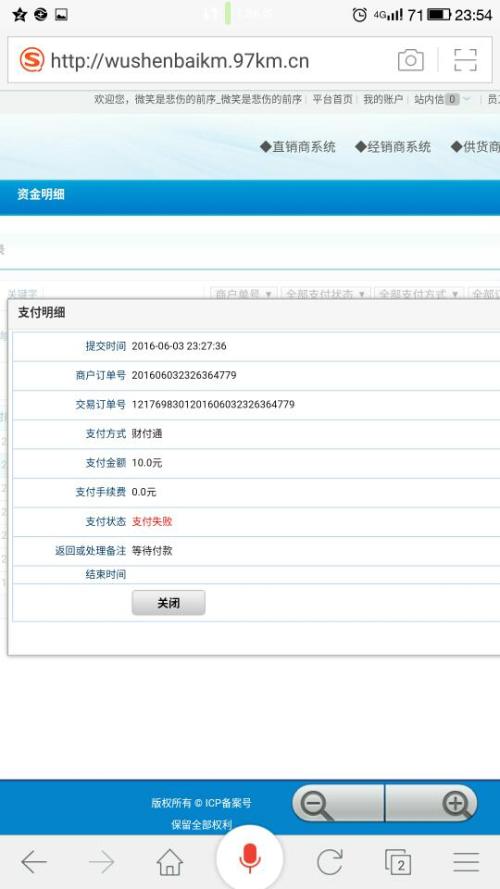

面对卡盟绿钻充值不到账,用户需遵循“先自查、再沟通、后维权”的三步原则,避免因慌乱陷入被动。第一步,锁定关键证据链。立即保存支付凭证,包括银行转账记录、第三方支付平台的订单详情页截图(需显示订单号、支付金额、商户名称)、卡盟平台的充值记录页面(含下单时间、商品名称、订单状态),以及与客服的沟通记录(如聊天截图、通话录音)。这些证据是后续维权的基础,尤其要注意订单号——这是平台定位交易的核心标识,若平台以“无此订单”为由推诿,支付凭证中的订单号将直接戳穿其谎言。例如,曾有用户通过微信充值卡盟绿钻,支付成功后平台显示“订单未支付”,用户立即调取微信支付订单详情,截图中的“商户单号”与卡盟平台订单号一致,最终迫使平台核实到账。

第二步,分层沟通,锁定责任主体。证据齐全后,需优先通过卡盟官方客服渠道反馈问题。优先选择平台内置的在线客服系统(文字沟通可留存记录),避免仅通过电话沟通(录音需提前告知对方)。沟通时需明确三点:①陈述事实(“X月X日X时通过XX支付方式充值XX元绿钻,订单号XXX,支付成功但未到账”);②提出诉求(“要求立即核实到账,若无法到账则全额退款至原支付账户”);③设定时限(“请于24小时内反馈处理结果,否则将升级投诉”)。若客服敷衍或拖延,需立即转向支付平台投诉——如微信支付、支付宝均有“交易纠纷”入口,提交上述证据后,支付平台会介入调查。值得注意的是,部分卡盟平台会以“虚拟商品不支持退款”为由拒绝用户,但根据《电子商务法》第四十九条,“电子商务经营者发布的商品或者服务信息符合要约条件的,用户选择该商品或者服务并提交订单成功,合同成立。当事人另有约定的,从其约定”,若平台未在充值前明确标注“虚拟商品一经充值不退”,用户有权要求履约或退款。

第三步,升级维权,倒逼问题解决。若卡盟平台与支付平台均未在合理时限内处理,用户需进一步向监管部门投诉。根据《消费者权益保护法》,消费者可通过12315平台(全国12315平台网站、APP或微信小程序)提交投诉,详细描述问题经过、上传证据材料,并明确被投诉方全称(需与营业执照一致)。对于涉及金额较大或存在欺诈嫌疑的情况,还可向网信部门举报(违法和不良信息举报中心),或通过法律途径诉讼——小额诉讼程序(标的额不超过各省上年度就业人员年平均工资30%)无需律师,用户可自行向法院提交起诉状。曾有用户通过12315投诉某卡盟平台“充值不到账且拒绝退款”,平台在收到投诉后3小时内完成补发,可见行政监管对违规平台的威慑力远超用户预期。

从行业视角看,卡盟绿钻充值不到账问题的频发,暴露了虚拟商品交易市场的规范短板。部分卡盟平台为追求流量,降低审核门槛,接入非正规支付渠道,或未建立完善的技术对账机制,导致交易数据异常;更有甚者利用“虚拟商品”特性,故意设置退款障碍,侵害用户权益。用户在选择卡盟平台时,需优先考察其资质与口碑:查看平台是否公示营业执照(ICP备案信息可通过工信部官网查询),用户评价中是否有“充值不到账”“退款难”等负面反馈,以及是否支持“官方充值通道”(如腾讯官方直充渠道,可降低中间环节风险)。此外,避免通过“低价卡盟”“折扣平台”充值——这类平台往往因成本压缩,使用不稳定的第三方接口,到账延迟、丢单率远高于正规平台。

卡盟绿钻充值不到账,看似是单个用户的“小麻烦”,实则是数字交易信任体系建设的“试金石”。用户需建立“证据先行、理性维权”的意识,将被动等待转化为主动行动;平台则应承担起主体责任,完善技术对账机制,明确交易规则,建立高效客服响应体系;监管部门需加强对虚拟商品交易市场的监管力度,严惩“霸王条款”“虚假充值”等违规行为。唯有三方合力,才能让虚拟财产交易真正实现“支付即到账,权益有保障”,让用户在数字世界的每一次付费都安心、放心。