卡盟能刷哪些日常消费,你知道吗?这个问题看似简单,实则触及了虚拟商品交易平台与传统消费场景的边界问题。长期以来,卡盟作为游戏点卡、虚拟装备等数字商品的交易枢纽,其业务范围始终围绕虚拟世界展开。但随着数字经济的深化,部分卡盟平台开始尝试向日常消费场景延伸,这一转变既带来新的价值空间,也伴随着合规性与用户体验的双重挑战。

卡盟的核心业务范畴:虚拟消费的“老牌玩家”

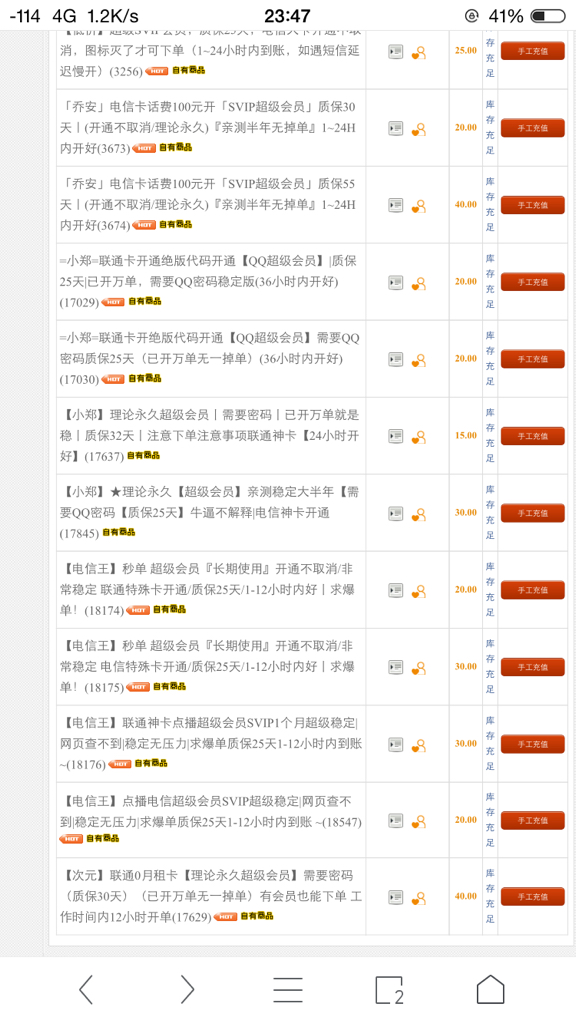

要回答“卡盟能刷哪些日常消费”,首先需明确卡盟的传统定位。卡盟(全称“卡片联盟”)最初兴起于游戏行业,主要服务于游戏点卡(如腾讯Q币、网易点券)、游戏虚拟道具、话费充值等数字商品的交易。这类消费本质上属于“虚拟消费”,即不涉及实体商品转移,而是通过数字权益的兑换满足用户需求。例如,玩家通过卡盟购买游戏点卡后,可直接充值到游戏账户用于皮肤、道具购买;用户购买话费充值卡后,可实现手机话费的实时到账。这些场景虽与“日常”相关,但严格意义上属于“虚拟服务类消费”,而非广义的日常消费(如餐饮、购物、出行等)。卡盟凭借低门槛、高效率的特点,迅速成为中小商户获取虚拟商品资源的重要渠道,也成为个人用户便捷充值的优选方式。

用户认知的偏差:从“虚拟充值”到“日常消费”的混淆

为何公众会对“卡盟能否刷日常消费”产生疑问?根源在于部分卡盟平台近年来对业务边界的模糊化宣传。例如,少数平台宣称支持“外卖代充”“电商卡券兑换”“加油卡充值”等服务,这些服务看似贴近日常消费,实则存在本质区别。以“外卖代充”为例,其操作逻辑往往是用户向卡盟平台提供账户余额,平台通过“虚拟礼品卡”转赠等方式实现余额增加,这一过程可能涉及平台违规操作账户资金,甚至违反外卖平台的使用规则;而“电商卡券兑换”多为第三方平台的非官方渠道卡券,存在无法使用、售后无保障等风险。这些服务虽被包装成“日常消费”,但并非卡盟的核心能力,反而因合规性问题频发,导致用户对卡盟的认知出现偏差。

卡盟在虚拟消费领域的不可替代价值

抛开对“日常消费”的模糊延伸,卡盟在虚拟消费领域的价值依然显著。其核心优势在于“资源整合效率”与“中小商户服务能力”。对于中小商户而言,直接与腾讯、阿里等大型平台对接虚拟商品资源需较高门槛,而卡盟通过集中采购与分销,为商户提供了低成本、高效率的货源渠道,尤其适合社区便利店、网吧等小微业态。对于个人用户,卡盟实现了“一站式虚拟消费”:无论是游戏充值、视频会员办理,还是生活缴费(如水电煤、宽带费),均可通过卡盟平台快速完成,部分平台还支持“话费+流量”组合套餐,满足用户多元化需求。这种“轻量化、高集成”的服务模式,使卡盟在虚拟消费领域形成了差异化竞争力。

向日常消费延伸:卡盟的“伪命题”与真实挑战

若严格定义“日常消费”——即涉及实体商品或线下服务的购买行为(如超市购物、餐饮支付、交通出行等),卡盟目前并不具备直接支撑能力。原因在于,日常消费的核心是“实体商品/服务的交付与对价”,这需要供应链管理、线下履约、资金结算等复杂体系,而卡盟的核心能力仅限于“虚拟权益的数字化转移”。部分平台声称的“刷日常消费”,实则是通过“预付卡充值”“积分兑换”等变通方式实现,例如用户用卡盟购买的电商卡券在超市购物,但这本质是“虚拟卡券的消费”,而非卡盟直接提供日常消费服务。更关键的是,这类延伸面临严峻的合规挑战:若卡盟平台未取得《支付业务许可证》,擅自开展资金结算服务,涉嫌违规从事支付业务;若涉及实体商品销售,还需遵守《电子商务法》《消费者权益保护法》等法规,对平台资质、商品质量、售后服务提出更高要求。近年来,多地监管部门已对违规开展“日常消费”业务的卡盟平台进行查处,警示其业务边界不可逾越。

未来趋势:回归虚拟消费本质,走向合规化与专业化

与其盲目追求“日常消费”的伪命题,卡盟平台更应深耕虚拟消费的垂直领域,通过合规化与专业化实现可持续发展。一方面,强化虚拟服务的场景化创新:例如,结合元宇宙、数字藏品等新兴概念,开发虚拟商品定制化服务;与教育、医疗等公共服务领域合作,推出线上课程卡、健康服务券等合规虚拟产品。另一方面,拥抱监管,完善合规体系:主动申请相关资质(如增值电信业务经营许可证),规范资金结算流程,建立用户权益保障机制,杜绝“灰色业务”操作。唯有守住虚拟消费的“基本盘”,卡盟才能在数字经济浪潮中避免被淘汰,甚至成为数字服务生态的重要一环。

回到最初的问题:卡盟能刷哪些日常消费?答案已然清晰——卡盟的核心能力始终在虚拟消费领域,其提供的游戏充值、话费充值、生活缴费等服务,虽与日常生活相关,但本质是“虚拟权益的消费”,而非广义的日常消费。用户需认清卡盟的业务边界,选择合规平台享受虚拟消费的便捷;平台则需摒弃“蹭热点”心态,回归虚拟服务的本质价值,在合规与创新中寻找长期发展路径。唯有如此,卡盟才能摆脱“灰色标签”,真正成为数字消费时代值得信赖的服务枢纽。