卡盟自助下单以其高效便捷的特性,重塑了虚拟商品消费的生态——从游戏点卡到虚拟装备,从会员服务到数字内容,用户无需人工对接即可完成全流程操作。然而,这种“即触即达”的便捷性,正与日益凸显的沉迷风险形成尖锐矛盾。青少年群体因自控力薄弱、认知发展不成熟,更易陷入“无节制充值—短暂满足—空虚复充值”的恶性循环;部分成年人也可能因虚拟社交压力或即时反馈机制,导致消费行为失范。卡盟防沉迷的本质,是在保障消费自由与守护用户理性间构建动态平衡,这不仅关乎个体福祉,更是行业健康发展的基石。

一、防沉迷的必要性:从个体风险到行业生态的连锁反应

虚拟商品的“低门槛、高反馈”特性,让卡盟自助下单的沉迷风险具有隐蔽性和扩散性。对青少年而言,小额试错易演变为大额失控——某调查显示,超过60%的未成年游戏玩家曾在卡盟平台单日充值超500元,部分甚至挪用学费、生活费。这种行为不仅造成家庭经济损失,更可能扭曲消费观,将虚拟世界的“成就”等同于现实价值。对成年人,沉迷则表现为“补偿性消费”:工作压力下通过购买虚拟装备获得掌控感,社交攀比中依赖会员特权维系身份认同,最终陷入“消费—焦虑—再消费”的闭环。

从行业视角看,防沉迷缺失正引发系统性风险。短期看,平台依赖“沉迷经济”实现增长,实则透支用户信任——当消费者意识到自身行为失控,便会转向更具隐蔽性的灰色渠道,导致正规用户流失。长期看,缺乏自律的行业生态将招致政策收紧,如某头部卡盟平台因未落实实名认证和限额措施,被监管部门处以千万元罚款并下架整改,直接印证了“防沉迷不是选择题,而是生存题”。

二、现有防沉迷体系的痛点:技术、管理与认知的三重断裂

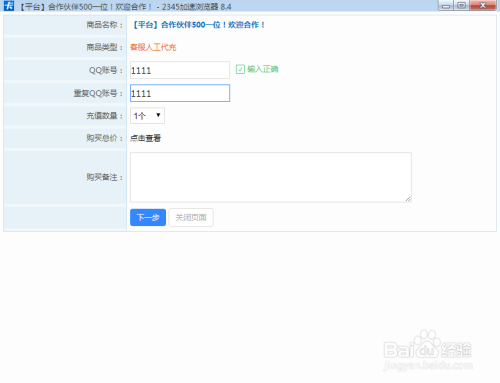

当前卡盟平台的防沉迷措施,普遍停留在“表面合规”层面,难以形成有效约束。技术层面,身份核验漏洞显著:部分平台仅凭手机号注册即可完成下单,实名认证存在“冒用他人信息”“临时购买身份信息”等灰色产业链,导致“一人认证、多人使用”的普遍现象。限额机制亦形同虚设——虽然政策要求单月充值不超过500元,但用户可通过多账户拆分、切换支付方式等方式绕过限制,形成“技术防沉迷,绕道反沉迷”的荒诞局面。

管理层面,平台责任落实缺位。部分卡盟平台为追求流水,故意弱化防沉迷提示:充值页面“立即支付”按钮醒目,而“理性消费”提示字体微小;客服对异常充值行为(如深夜高频小额充值)缺乏主动干预;用户申诉渠道形同虚设,沉迷者求助时往往被推诿至“自行承担后果”。更值得警惕的是,部分平台通过算法推荐诱导消费——根据用户浏览记录精准推送“限时折扣”“装备抢购”信息,利用“稀缺性”和“紧迫感”刺激非理性决策。

认知层面,用户对沉迷风险存在普遍误判。多数青少年将“充值”等同于“娱乐消费”,忽视了虚拟商品的非实体性和贬值特性;家长群体则因对卡盟业务不了解,难以发现孩子异常消费行为,甚至将“玩游戏买装备”视为“正常爱好”。这种认知错位,使得防沉迷缺乏社会共识,沦为平台单方面的“独角戏”。

三、构建多维度防沉迷体系:技术赋能、责任强化与素养培育协同发力

破解卡盟自助下单的防沉迷难题,需跳出“单一限制”的思维定式,从技术硬约束、管理软规范、教育软引导三个维度构建闭环。

技术层面,以“智能+动态”筑牢第一道防线。生物识别技术应成为身份核验的核心手段——强制要求用户在首次注册和单笔大额充值时进行人脸识别,与公安系统数据库比对,确保“人证合一”;同时引入行为风控模型,通过分析用户登录时段、充值频率、消费金额等数据,识别异常行为模式(如凌晨3点连续充值10次以上),自动触发“冷静期”机制(强制暂停24小时操作并推送防沉迷提示)。限额机制需实现“精准化动态调整”:基于用户年龄、信用评分(如是否有过沉迷记录)设置差异化额度,对未成年用户严格执行“单日50元、月累计200元”的上限,对成年用户则通过“消费冷静期”“二次验证”等柔性手段降低冲动风险。

管理层面,以“责任+协同”压实平台底线。平台需建立“防沉迷全链路管理”机制:在注册环节强制推送《防沉迷告知书》,要求用户勾选“已阅读并承诺遵守”方可继续;在充值页面增设“理性消费计算器”,输入金额后自动显示“可购买虚拟商品数量”“相当于现实消费时长”等对比信息;建立“异常消费主动干预”制度,对触发风控规则的用户,客服需在10分钟内电话核实情况,对疑似沉迷者启动“家长监护联动”程序,及时通知家长介入。行业协会应牵头制定《卡盟防沉迷自律公约》,明确技术标准、处罚机制,对违规平台实施“行业黑名单”制度,形成“一处违规、处处受限”的震慑效应。

教育层面,以“认知+能力”培育用户理性。学校需将“虚拟商品消费教育”纳入校本课程,通过案例分析(如“某学生沉迷充值致家庭负债”)、情景模拟(如“如何拒绝好友组队充值邀请”)等方式,帮助青少年辨别虚拟与现实的边界;家长应转变“堵疏对立”观念,通过“共同制定游戏规则”“陪同参与虚拟消费决策”等方式,引导孩子建立“按需消费、适度娱乐”的观念。平台可开设“理性消费课堂”,通过短视频、互动问答等形式普及“虚拟商品价值规律”“沉迷行为识别方法”,让用户在享受便捷服务的同时,具备自我调节的能力。

四、走向可持续的防沉迷生态:让便捷与理性共生

卡盟自助下单的防沉迷,并非要扼杀虚拟经济的活力,而是要通过制度设计,让消费行为回归“服务需求”的本质。当技术手段能精准识别风险,平台责任能切实落地,用户认知能主动提升,便捷与理性便不再是对立面——青少年能在限定时间内享受游戏乐趣,成年人能通过虚拟商品缓解压力却不沉溺,平台也能在合规经营中获得长期信任。

这种平衡的实现,需要政策制定者、平台、学校、家庭形成“四位一体”的共治格局:政策层面细化技术标准,平台层面落实主体责任,学校层面加强教育引导,家庭层面履行监护职责。唯有如此,卡盟自助下单才能从“沉迷风险的温床”转变为“健康数字生活的助力器”,让虚拟商品真正服务于人的精神需求,而非成为控制人的枷锁。防沉迷不是一道“禁止令”,而是一张“导航图”,指引着虚拟经济在便捷与自律间找到最佳航向,驶向可持续发展的未来。