在QQ卡盟刷会员时如何避免被封号,是许多用户在追求便捷服务时必须直面的核心问题。随着腾讯对平台账号安全管控的持续升级,非官方渠道的充值行为一旦触发风控机制,轻则临时限制功能,重则直接导致封号。规避封号风险的本质,并非寻找“破解规则”的捷径,而是理解平台逻辑与用户行为边界的平衡艺术。从技术监测到规则执行,平台的风控体系已形成多维防护网,唯有在合规框架内操作,才能既满足需求又保障账号安全。

封号风险的根源:平台规则与用户行为的冲突

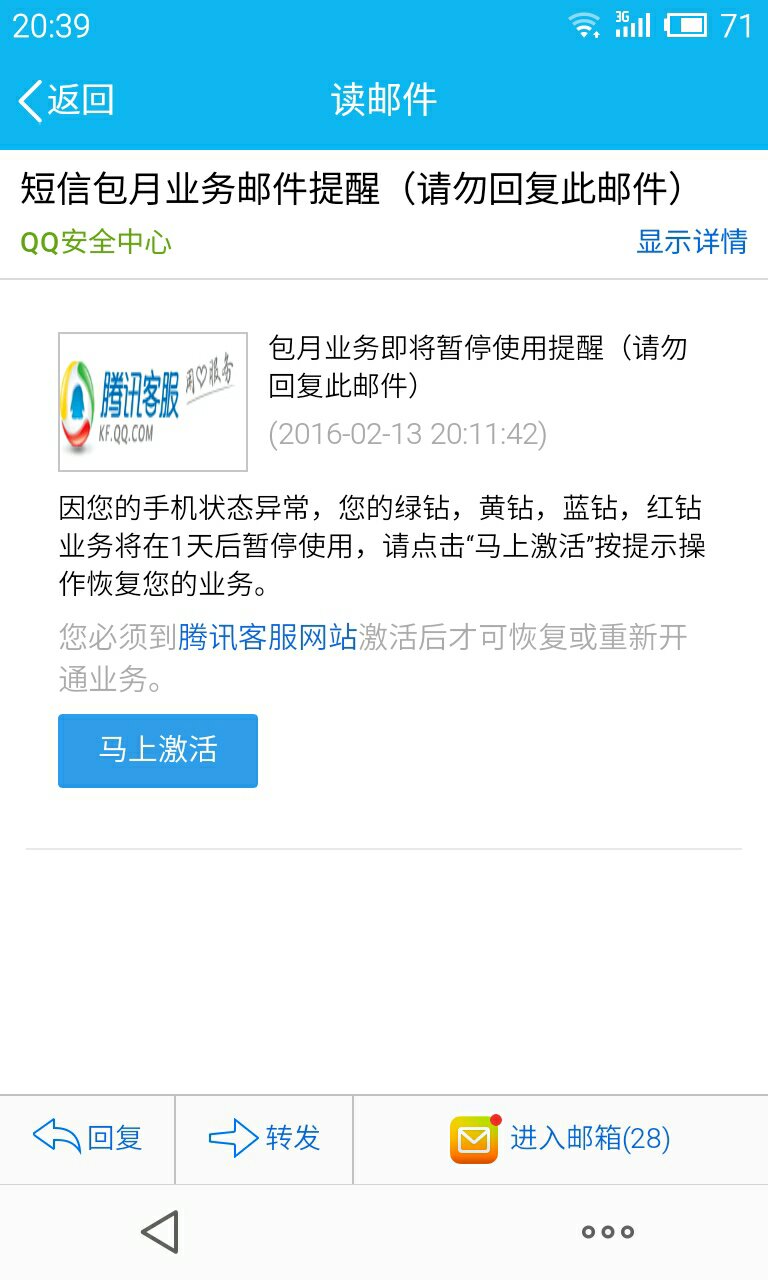

QQ会员作为腾讯生态内的核心增值服务,其官方充值渠道拥有严格的数据验证机制。当用户通过卡盟等第三方平台刷会员时,行为本身已脱离腾讯的监管体系,这便埋下了风险隐患。腾讯的风控系统主要从三个维度识别异常行为:设备指纹、支付链路和消费轨迹。例如,同一设备短时间内频繁切换不同QQ号进行充值,或支付IP与常用登录地存在明显差异,都会被标记为“高危操作”。此外,卡盟普遍采用的“批量低价充值”模式,往往通过非官方支付渠道(如个人收款码、虚拟货币)完成交易,这类支付链路无法与腾讯的支付系统正常数据交互,极易触发“资金异常”警报。封号并非单一事件导致,而是长期异常行为积累后的必然结果——用户若频繁通过卡盟充值,短期内的会员时长激增与实际使用场景(如登录频率、社交互动)不匹配,同样会被系统判定为“作弊行为”。

卡盟刷会员的常见违规操作:触发风控的“导火索”

用户选择卡盟的核心诉求是“低价”与“便捷”,但正是这两个特点,使其成为违规重灾区。首先,低价卡盟通常通过“盗刷卡密”“渠道漏洞”等非法手段获取会员资源,这类充值卡密本身已被腾讯官方系统列入黑名单,一旦使用,账号会立即被封禁。其次,部分卡盟为吸引用户,提供“秒到账”“批量充值”服务,这种操作完全违背真实用户的消费习惯——正常用户极少会一次性购买长达数年的会员,或在不同设备上同时为多个小号充值。风控系统对“非自然消费”的容忍度极低,例如某用户在1小时内通过不同卡盟为5个QQ号充值年费会员,且所有订单均通过同一IP支付,此类行为会被直接判定为“恶意刷量”,封号概率高达90%以上。此外,部分卡盟要求用户提供QQ账号密码以便“代充”,这种操作不仅违反腾讯用户协议,还会导致账号被盗,最终因“账号异常登录”被封,与刷会员行为形成双重风险叠加。

避免封号的核心策略:在规则内寻找安全路径

要实现QQ卡盟刷会员的安全操作,需从“渠道选择”“行为模拟”“环境合规”三个层面构建防护体系。渠道合规是第一道防线,用户需优先选择与腾讯有官方合作的充值平台,这类平台虽价格略高,但支付链路正规,会员卡密均为官方渠道下发,不会触发黑名单机制。判断卡盟是否合规的关键在于:是否接入腾讯官方支付接口(如微信支付、QQ钱包)、是否在腾讯开放平台有备案信息、能否提供充值订单的官方验证码。若卡盟仅支持银行转账或第三方个人收款,基本可判定为非正规渠道,应立即规避。

行为模拟是降低风控的关键,用户需将充值行为“拟人化”。例如,单次充值时长不宜过长(月卡或季卡优先),两次充值间隔至少保持3天以上,模拟真实用户“按需消费”的习惯。充值后需保持账号活跃,如日常登录、聊天、空间互动,避免“充值后长期沉寂”的异常状态。若需为多个小号充值,应使用不同设备、不同网络环境,且每个小号的充值频率、时长需差异化,避免形成“批量操作”的特征。支付环境的安全同样不可忽视,使用卡盟充值时,需确保支付设备与常用登录设备一致,支付IP为常用地址(如家庭或公司网络),避免使用VPN或代理服务器,这类工具会直接导致IP异常标记。

长期账号安全的维护逻辑:从“被动规避”到“主动合规”

短期内的安全操作可降低封号概率,但长期账号安全需建立“合规优先”的意识。腾讯的风控系统持续迭代,对异常行为的识别精度不断提升,过去“小批量、多频次”的刷会员策略已逐渐失效。用户需认识到,QQ账号不仅是社交工具,更承载着支付记录、个人信息、社交关系等数字资产,因小失大选择非官方充值,最终可能导致账号永久封禁,甚至引发财产损失。此外,随着《网络安全法》《个人信息保护法》的实施,倒卖盗刷卡密、非法获取用户信息的卡盟平台面临严厉打击,用户通过此类渠道充值,可能无意中卷入法律风险。

从平台生态角度看,腾讯对会员服务的管控并非“一刀切”,而是通过规则引导用户选择正规渠道。例如,官方渠道经常推出“充值优惠”“会员活动”,价格虽略高于卡盟,但安全性有保障,且能享受官方客服支持。真正的“性价比”并非单纯追求低价,而是综合考虑安全、服务与长期价值。对于依赖QQ账号进行工作、社交或商业活动的用户而言,账号安全远比几十元的会员差价更重要。

在QQ卡盟刷会员时如何避免被封号,本质是用户与平台规则之间的博弈,但唯有尊重规则、理解逻辑,才能在这场博弈中占据主动。放弃对“捷径”的执念,选择合规渠道、模拟自然行为、强化安全意识,才是保障账号长久之计。互联网时代,数字账号已成为个人的“数字身份”,维护其安全,就是维护自身的数字权益——这不仅是技术问题,更是每个用户应有的责任与智慧。