在当前社交媒体营销与内容流量竞争白热化的背景下,刷赞工具作为提升内容曝光度的辅助手段,始终存在一定的市场需求。然而,寻找“安全可靠的刷赞免费网站源码下载资源和方法”却成为许多开发者和中小运营者面临的现实难题——一方面,免费资源往往伴随着安全风险与技术缺陷;另一方面,合规性与功能实用性之间的平衡也难以把握。要真正解决这一问题,需从技术本质、资源渠道、风险逻辑三个维度系统拆解,而非盲目追求“免费”表象。

一、安全可靠的刷赞源码:核心标准与价值边界

所谓“安全可靠”,并非单纯指“无病毒木马”,而是涵盖技术架构、数据合规、功能适配的多重维度。从技术层面看,优质源码应具备模块化设计(如支持多平台API接入、防检测机制)、加密传输协议(避免用户账号信息泄露)及可扩展性(便于后续迭代升级);从合规层面看,需规避恶意爬取、虚假流量等违反平台规则的行为,防止触发法律风险或账号封禁;从功能层面看,需实现“精准模拟真实用户行为”(如随机时间间隔、互动路径多样化),而非机械式点赞导致数据异常。

免费源码的价值边界恰恰在于“免费”背后的隐性成本——多数免费资源要么功能阉割(如仅支持单一平台)、要么缺乏技术支持(遇到问题无法解决),甚至可能捆绑后门程序(盗取用户数据或植入挖矿脚本)。因此,寻找资源前需明确:真正的“安全可靠”本质是“可控性”,即对源码的每一行代码都有清晰认知,而非依赖“免费”标签降低警惕。

二、资源渠道:从“开源社区”到“开发者生态”的甄别路径

寻找刷赞免费网站源码下载资源,需避开“非官方论坛”“破解资源站”等高风险渠道,转向具备技术背书与社区监督的平台。

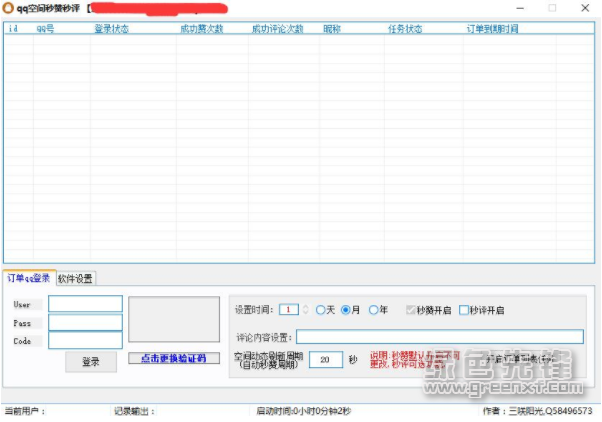

技术社区与开源平台是相对可靠的起点。例如GitHub、Gitee等代码托管平台,存在部分非商业用途的刷赞工具源码,但需重点甄别项目活跃度(如最近更新时间、issue处理效率)、开发者背景(是否有个人主页或技术博客佐证)及代码质量(是否通过静态代码扫描工具检测)。例如,部分项目明确标注“仅供学习交流”,且代码结构清晰、注释完整,这类资源相对可控。

垂直开发者论坛与知识库(如V2EX、CSDN开发者社区)中,常有开发者分享轻量级源码或技术方案。但需注意:直接下载附件存在风险,应优先选择提供代码仓库链接的资源,并通过社区讨论判断其可信度——若项目下存在大量“测试可用”“无后门”的正面反馈,且开发者持续维护,可信度较高。

行业内部资源交换是另一条路径,但需建立在信任基础上。例如加入技术交流群(需警惕诈骗群组),通过群成员共享非敏感源码,并要求对方提供代码逻辑说明。这种方式虽能获取部分定制化资源,但需严格验证代码安全性,避免因“熟人推荐”放松警惕。

三、验证方法:从“代码审计”到“环境测试”的安全闭环

获取源码后,安全验证是不可逾越的步骤。静态代码分析是基础,可通过工具(如SonarQube、Checkmarx)扫描代码中是否存在恶意函数(如eval()、exec())、敏感信息泄露(如硬编码的数据库密码)或异常调用(如向未知服务器传输数据)。若工具检测出高危漏洞,需直接弃用;对于轻量级项目,可人工审查核心逻辑,重点关注数据交互模块(如用户认证、API请求加密)。

动态环境测试是关键。建议在虚拟机或隔离环境中搭建测试环境,模拟真实使用场景:观察是否在后台偷偷启动进程、是否非授权访问本地文件、是否产生异常网络流量。例如,通过Wireshark抓包分析数据传输内容,若发现点赞请求中包含用户真实IP或设备指纹,则说明源码存在隐私泄露风险。

小范围灰度测试是最后防线。若通过前两步验证,可先用小号进行测试,观察平台是否触发风控机制(如点赞失败、账号被临时限制),同时记录资源占用情况(如CPU、内存是否异常升高)。若测试中出现异常,需立即停止使用并排查原因。

四、趋势与挑战:免费资源的“生存困境”与合规转型

随着平台算法升级与网络安全法规完善,传统刷赞源码的生存空间正在被压缩。一方面,主流平台(如抖音、小红书、微博)已通过行为分析(如点赞频率、设备指纹)精准识别虚假流量,导致简单模拟点击的源码逐渐失效;另一方面,《网络安全法》《数据安全法》明确禁止“非法获取、出售、提供公民个人信息”,若源码涉及爬取用户数据或伪造身份信息,将面临法律风险。

在此背景下,免费源码的“安全可靠”正在向“合规实用”转型。部分开发者开始转向“真实互动模拟”方向,例如通过AI生成个性化评论、模拟用户浏览路径等,在降低风控风险的同时提升内容自然度。但这类技术门槛较高,免费资源往往难以实现完整功能,更多是作为“技术演示”存在。对于普通用户而言,与其依赖高风险免费源码,不如将精力转向内容优化与用户运营,这才是长期有效的流量提升路径。

寻找安全可靠的刷赞免费网站源码下载资源和方法,本质是一场“安全与成本的博弈”。免费资源并非不存在,但需要以技术理性为前提——通过开源社区甄别、代码审计验证、环境测试闭环,才能在降低成本的同时规避风险。更重要的是,需清醒认识到:任何技术工具都应服务于合规运营,而非成为破坏平台生态的捷径。唯有将“安全可靠”内化为技术选择的核心标准,才能在复杂的市场环境中走得更稳、更远。