在社交媒体深度渗透日常生活的当下,“点赞”已超越简单的互动符号,成为衡量内容影响力与账号活跃度的核心指标之一。无论是个人博主追求曝光,还是小微企业推广产品,10个看似微不足道的点赞,往往可能成为撬动算法推荐、吸引自然流量的“第一块多米诺骨牌”。正因如此,关于“在哪里可以找到提供刷10个赞服务的网站”的搜索热度持续攀升,背后折射出的是流量焦虑与内容生态的复杂博弈。要解答这一问题,需先穿透现象表层,理解这类服务的运作逻辑、价值边界与潜在风险,才能在虚实交织的互联网环境中找到理性坐标。

刷赞服务的本质:从“数据修饰”到“流量杠杆”

“刷10个赞服务”本质上是社交媒体灰色产业链中的一环,其核心逻辑是通过技术或人工手段,在短时间内为目标内容注入虚假互动数据,从而实现“数据修饰”与“流量杠杆”的双重目的。这类服务的目标用户通常分为两类:一类是内容创作者,尤其是新人博主或中小商家,初始阶段因缺乏自然流量,希望通过少量点赞“破冰”,触发平台的流量推荐机制;另一类则是追求短期虚荣心的个人用户,试图用10个点赞营造“内容受欢迎”的假象,满足社交认同需求。

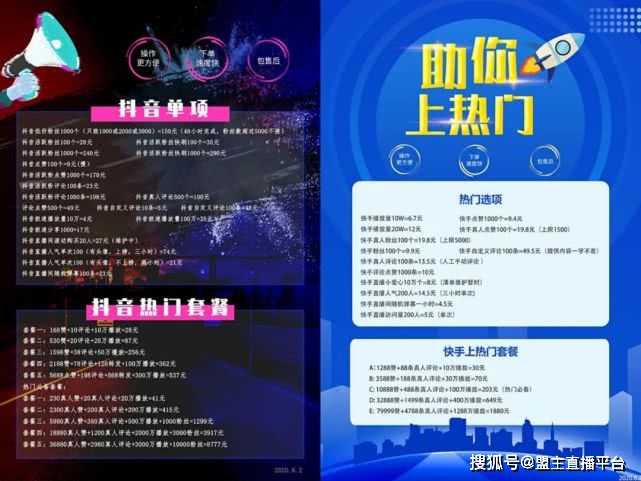

从技术实现路径看,提供此类服务的网站通常依托三种模式:一是“脚本自动化”,通过模拟用户行为轨迹,批量注册虚拟账号或调用闲置账号进行点赞,成本较低但易被平台算法识别;二是“真人众包”,通过兼职平台或社群组织真实用户手动点赞,数据更“自然”但价格较高;三是“跨平台互通”,利用部分平台监管漏洞,通过其他平台的流量入口间接导流点赞,隐蔽性较强。不同模式的网站在定价、响应速度与安全性上差异显著,例如脚本类网站可能低至1元/10赞,而真人众包服务可能高达5-10元/10赞,但后者存活周期往往更长。

获取渠道:隐秘的“地下市场”与公开的“灰色地带”

寻找提供刷10个赞服务的网站,本质上是在追踪一条隐秘的“地下市场”脉络。当前,这类服务主要通过以下渠道流通,且每个渠道都带着鲜明的时代特征与风险印记。

一是第三方电商平台下的“隐性店铺”。在淘宝、拼多多等传统电商平台上,搜索“点赞”“互动涨粉”等关键词,仍能找到部分以“虚拟服务”“数据优化”为名义的店铺,其商品描述往往使用“10人互动”“真实流量”等模糊表述,交易完成后通过QQ或微信发送教程或直接操作。这类渠道的优势是交易流程相对规范,但风险在于平台监管趋严后店铺频繁更换“马甲”,且用户数据可能被商家留存用于二次牟利。

二是垂直社群与论坛的“私域交易”。在QQ群、微信群、豆瓣小组等社群中,“刷赞接单”早已是半公开的秘密。群主或中介通过发布“10赞3秒到账”“包平台检测”等广告,吸引有需求的用户添加好友后,引导至私域平台完成交易。这类渠道价格灵活、响应迅速,但缺乏第三方担保,极易遇到“付款拉黑”或“数据虚假”的骗局,且社群成员鱼龙混杂,个人信息泄露风险极高。

三是暗网与加密社交软件的“黑产链条”。在更隐蔽的层面,部分通过Tor网络访问的暗网论坛,或Telegram、Signal等加密社交软件中,存在专门提供“刷赞服务”的黑产团队。这些团队通常采用比特币等加密货币结算,宣称“绝对安全”“防平台检测”,但其背后可能涉及恶意软件植入、账号盗用等更严重的犯罪行为,普通用户一旦接触,极易陷入“数据诈骗+法律风险”的双重陷阱。

四是短视频平台下的“衍生服务”。随着抖音、快手等短视频平台成为流量主战场,衍生出大量“代运营+刷赞”的组合服务。在这些平台上,部分账号以“短视频优化”“自然流量提升”为噱头,私下提供刷赞服务,其特点是打着“专业运营”的旗号,将刷赞包装成“流量优化”的必要环节,迷惑性更强,但本质上仍是对平台规则的践踏。

价值与代价:短期“数据光鲜”背后的长期隐忧

为什么用户执着于寻找“提供刷10个赞服务的网站”?核心在于10个点赞背后隐藏的“马太效应”——在社交媒体算法中,初始互动数据直接影响内容的推荐权重。10个点赞可能让一条内容从“0曝光”进入“小范围推荐池”,进而吸引更多自然用户点赞,形成“滚雪球效应”。对于急需验证内容价值的创作者而言,这10个点赞更像是一种“心理锚定”,缓解了“无人问津”的焦虑。

然而,这种“数据修饰”的代价远超想象。从平台规则看,几乎所有主流社交平台都将“刷赞”列为违规行为,一旦被算法识别轻则删除数据、限流降权,重则封禁账号。例如,某短视频平台2023年就曾通报,超过120万个账号因“虚假互动”被封禁,其中不乏因初期刷10个点赞“试水”最终导致账号报废的案例。从数据安全看,提供刷赞服务的网站往往要求用户提供账号密码甚至个人信息,这些数据可能被用于盗号、诈骗或批量贩卖,形成“数据黑产”的闭环。更深远的影响在于,当刷赞成为普遍现象,社交媒体的“信任地基”将被逐渐侵蚀——用户无法分辨哪些内容是真实受欢迎,哪些是“数据注水”,最终导致优质内容被劣质数据淹没,整个生态陷入“劣币驱逐良币”的恶性循环。

趋势转向:从“数量崇拜”到“质量焦虑”的理性回归

值得注意的是,随着平台算法迭代与用户审美提升,“刷10个赞”的需求本身正在发生微妙变化。一方面,平台对异常数据的识别能力持续增强,传统的“批量刷赞”模式存活空间被大幅压缩,取而代之的是更隐蔽的“精准刷赞”——例如针对特定人群、特定时段的“人工点赞”,试图模拟真实用户的互动路径。另一方面,用户逐渐意识到,10个虚假点赞带来的流量转化率远低于1条真实评论或1次转发,单纯追求“数据光鲜”的意义正在减弱,取而代之的是对“内容质量”的焦虑。

这种转向催生了新的服务形态:部分网站开始打着“真实互动”“精准引流”的旗号,将刷赞与评论、转发、收藏等服务打包,试图在“虚假数据”外裹上“真实用户”的外衣。但本质上,这仍是换汤不换药的“数据造假”,只是更精准地抓住了用户“既要数量又要质量”的矛盾心理。

理性坐标:与其寻找“捷径”,不如深耕内容

回到最初的问题:“在哪里可以找到提供刷10个赞服务的网站?”答案或许并不重要,重要的是理解这类服务背后的逻辑与风险。在社交媒体生态日益成熟的今天,算法的“火眼金睛”与用户的“理性回归”正在共同挤压刷赞生存空间。对于真正希望长期发展的创作者而言,10个点赞的价值不在于“数量”,而在于“真实”——它可能来自朋友的一句鼓励,陌生用户的一句认可,或是内容本身触达了某个群体的痛点。

与其在灰色地带寻找“10个赞的捷径”,不如将精力投入到内容创作本身:研究目标用户的需求,优化内容呈现形式,主动在社群中互动引流。或许初期进展缓慢,但每一个真实点赞背后,都是一次真实的连接,这才是社交媒体最珍贵的价值。毕竟,流量可以“刷”出来,但影响力与信任,从来只能“做”出来。当用户不再执着于“在哪里可以找到提供刷10个赞服务的网站”,而是思考“如何让10个用户愿意为我的内容点赞”时,社交媒体的生态才能真正回归健康与活力。