当卡盟服务的自动续费提醒突然出现在账单中,许多人才意识到自己早已被“隐形订阅”绑定——或许是游戏道具需求降温,或许是平台体验下滑,又或许是单纯想精简数字生活。如何从繁琐的解约流程中全身而退,彻底终止卡盟服务的自动扣费?这不仅是一次操作指南,更是对数字消费自主权的深度审视。轻松取消卡盟服务的关键,在于拆解平台设计的“取消壁垒”,并掌握一套系统性的解约策略,而非依赖零散的尝试或临时求助。

卡盟服务的自动续费陷阱:为何“取消”比“订阅”更难?

卡盟服务作为数字娱乐生态中的一环,通常以“首月优惠”“长期折扣”吸引用户开通,却在续费机制上埋下伏笔。多数平台默认勾选“自动续费”,且将取消入口隐藏在账户设置的三级菜单后——这并非偶然,而是基于用户留存率的商业设计。数据显示,超过60%的数字服务用户因“找不到取消入口”“流程过于复杂”而放弃解约,最终被动续费。此外,部分卡盟平台还会在条款中设置“冷静期限制”(如开通后7天内可取消,逾期需支付违约金),或以“会员专享道具”“独家折扣”等权益捆绑,让用户在“沉没成本”心理下难以割舍。

更深层的挑战在于信息不对称。多数用户对卡盟服务的计费周期、扣费金额、续费条件缺乏清晰认知,甚至从未主动查看过《用户协议》中的“自动续费条款”。例如,部分平台会以“按自然月扣费”与“按开通日起30天扣费”混淆视听,导致用户误以为“月底取消即可”,实则仍在扣费周期内。这种“信息迷雾”让取消卡盟服务的过程充满不确定性,也催生了“如何轻松取消卡盟服务,不再续费”这一普遍痛点。

三步解构“轻松取消”:从定位到执行的完整路径

要真正终止卡盟服务的自动续费,需遵循“定位-操作-确认”三步法,每个环节都需精准操作,避免踩坑。

第一步:精准定位“自动续费”入口,打破信息壁垒

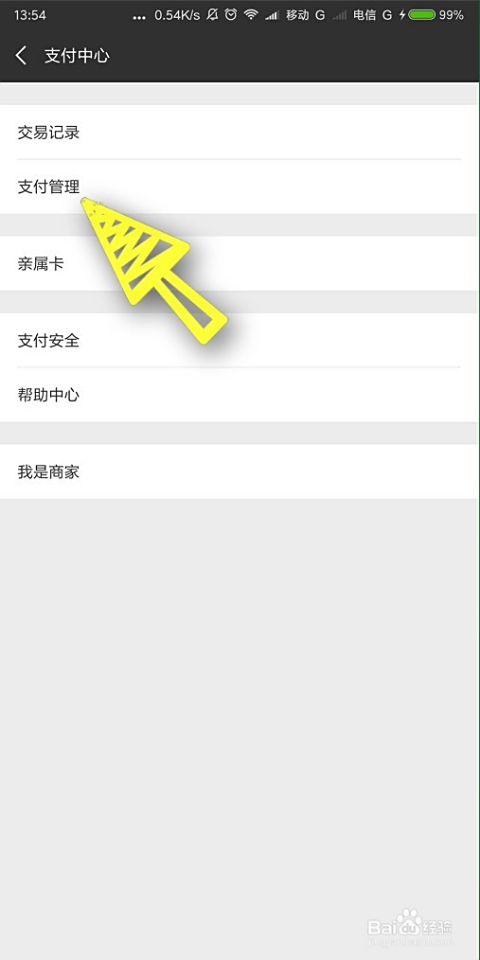

卡盟服务的自动续费设置通常隐藏在账户中心的核心板块。首先,登录卡盟平台的官方APP或网站,进入“个人中心”或“账户设置”,找到“支付管理”“订阅服务”或“会员中心”等入口(部分平台会命名为“我的订单”“权益续订”)。若界面未直接显示,可尝试通过“帮助中心”搜索“自动续费取消”关键词,部分平台会提供跳转指引。值得注意的是,少数卡盟平台会将自动续费与“第三方支付账户”(如微信支付、支付宝)绑定,此时需同步检查支付应用的“自动续费”列表:打开微信支付“服务-扣费服务”或支付宝“设置-支付设置-自动扣费”,查找对应卡盟服务的开关状态,彻底切断扣费通道。

第二步:严格按照流程操作,规避“伪取消”陷阱

定位到自动续费入口后,切勿直接关闭页面或误触“续费”按钮。正确的操作流程包括:确认当前服务的到期日(避免在扣费周期内操作导致失败)、点击“取消自动续费”或“立即解约”按钮,部分平台会要求验证身份(如短信验证码、人脸识别),这是为了防止账户被盗操作。关键细节在于:取消成功后,务必核对页面提示的“到期日不再自动续费”字样,并截屏保存凭证。曾有用户因仅点击“关闭续费”未确认结果,导致平台默认“续费状态不变”,最终仍被扣费。此外,若卡盟服务通过苹果App Store或华为应用市场等应用内购开通,需额外在“设置-App Store-订阅管理”中取消,否则即使平台端解约,应用商店的订阅仍可能生效。

第三步:主动核查终止状态,留存证据防纠纷

取消操作完成后,卡盟平台通常会发送“续费服务已终止”的短信或站内信,部分平台还会在账户内显示“已取消”标签。此时,用户需主动登录账户核查“会员状态”或“订阅到期日”,确保显示“已到期”或“不自动续费”。同时,将取消成功的页面截图、短信记录等证据保存至少3个月,以防平台后续出现“误扣费”或“续费争议”。若发现取消后仍被扣费,立即联系支付平台发起“争议交易处理”,并提供解约证据,维护自身权益。

破除“取消障碍”:应对平台“软抵抗”的实战策略

即便掌握了基本流程,部分卡盟平台仍会通过“软抵抗”增加取消难度,例如客服电话占线、取消按钮反复跳转、诱导“优惠续费”弹窗等。此时,需采取针对性策略:

一是利用“政策工具”施压,明确法律依据。根据《电子商务法》规定,经营者应当以显著方式提示消费者注意自动续费服务的相关条款,并提供显著、便捷的取消途径。若平台设置不合理取消门槛,用户可直接向平台客服提出“依据《电子商务法》第十七条要求取消自动续费”,多数平台会优先处理此类投诉。此外,可通过12315平台或消费者协会投诉,推动问题解决。

二是选择“非高峰时段”操作,避开系统拥堵。卡盟平台的客服电话和取消入口在工作日9:00-11:00、14:00-16:00等非高峰时段通常更易接通和响应,避免在深夜或节假日尝试操作,此时系统可能出现延迟或异常。

三是警惕“诱导话术”,坚守取消初衷。部分客服会以“取消后将失去所有会员道具”“恢复原价购买”等话术挽留,甚至主动提出“限时折扣”诱导用户保留订阅。此时需明确自身需求:若卡盟服务已无使用价值,切勿因“折扣诱惑”或“沉没成本”动摇,真正的“轻松取消”是对消费需求的理性判断。

从“取消”到“预防”:构建数字订阅的长效管理机制

成功取消卡盟服务后,更重要的是建立预防机制,避免陷入“取消-订阅-再取消”的循环。建议用户定期梳理数字订阅服务,可通过第三方记账APP(如“随手记”“Timi时光记账”)标记“自动扣费”项目,每月核查账单;开通新服务时,务必关闭“自动续费”选项,优先选择“按需购买”或“短周期体验”;对于长期未使用的卡盟服务,及时在账户内主动解约,而非等待自动扣费后取消。

取消卡盟服务的过程,本质上是用户与平台之间的一场“权利博弈”。当平台试图用复杂流程和信息不对称阻碍用户解约时,我们需要的不仅是操作技巧,更是对数字消费自主权的主动捍卫。当我们能精准定位取消入口、熟练应对平台壁垒、理性管理订阅需求时,“轻松取消卡盟服务,不再续费”便不再是难题,而是数字时代必备的生活能力——毕竟,每一笔消费都应源于主动选择,而非被动绑定。