在数字会员服务生态中,卡盟平台作为虚拟商品交易的中间渠道,常被用户视为获取QQ黄钻特权的“捷径”。然而,这种操作方式背后隐藏着复杂的流程与潜在风险,其安全性需从平台机制、账号权益、法律合规等多维度审慎评估。

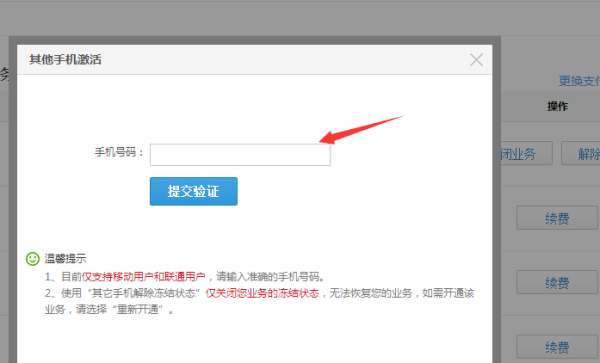

卡盟本质是整合数字产品供应商的第三方平台,通过批量采购官方或非官方渠道的虚拟商品(如会员充值卡、激活码),再以低于市场价的价格分销给用户。用户通过卡盟获取黄钻的核心流程通常分为三步:注册卡盟账号并充值、选择黄钻充值套餐(如月卡、季卡、年卡)、提交QQ账号并完成支付。部分卡盟宣称支持“自动发货”,即用户付款后系统自动发送激活码,需用户手动在QQ会员中心兑换;另一些则提供“代充服务”,要求用户提供QQ账号及密码,由卡商家代为激活。这种操作模式看似便捷,却暗藏多重风险隐患。

从平台合法性来看,卡盟行业长期处于灰色地带。正规卡盟需具备增值电信业务经营许可证、虚拟货币交易资质等,但市面上多数平台未公示相关资质,其货源渠道亦不透明。部分卡盟为追求低价,可能通过黑卡(盗刷信用卡购买的充值卡)、漏洞充值(利用系统漏洞非法获取会员)等非正规手段获取黄钻资源。用户通过此类渠道获得黄钻,实质是接受了“赃物”,一旦腾讯风控系统监测到异常充值行为,轻则收回黄钻特权、冻结账号余额,重则永久封禁QQ账号,导致账号内好友关系、虚拟财产(如Q币、游戏道具)全部损失。

账号安全风险同样不容忽视。选择代充服务的用户需将QQ账号密码提交给卡商家,而卡盟平台对商家资质审核普遍宽松,部分商家可能借机窃取账号信息,进行盗号、诈骗、发布违规信息等违法活动。即便仅购买激活码,用户也可能遭遇钓鱼网站——部分卡盟以“低价”为诱饵,引导用户点击恶意链接,在虚假充值页面输入银行卡信息,导致资金被盗。此外,卡盟平台自身的数据安全能力薄弱,近年来已发生多起卡盟数据库泄露事件,用户注册时填写的手机号、邮箱等个人信息可能被打包出售,引发精准诈骗等次生风险。

从权益保障角度分析,卡盟操作获取的黄钻缺乏官方售后支持。腾讯官方明确规定,通过非授权渠道购买的会员服务不予保障,若出现黄钻未到账、时长缩水、特权无法使用等问题,用户难以通过官方客服维权。卡盟平台虽承诺“售后处理”,但实际执行中常以“供应商问题”“用户操作不当”等理由推诿,甚至直接拉黑用户。相比之下,官方渠道(如QQ会员中心、微信支付)虽价格略高,却能提供即时到账、7×24小时客服、权益异常自动修复等完整保障,用户体验与安全性显著优于卡盟。

更深层的风险在于法律合规性。根据《电子商务法》《网络安全法》规定,虚拟商品交易平台需履行资质审核、交易记录保存、个人信息保护等义务,而多数卡盟未落实这些要求,已涉嫌违法经营。用户若明知卡盟货源非法仍参与交易,可能被视为共同侵权人,需承担相应法律责任。例如,2022年江苏警方破获的一起卡盟诈骗案中,涉案平台通过低价黄钻吸引用户,累计非法获利超2000万元,最终平台运营者被以非法经营罪、诈骗罪判处有期徒刑,而部分使用盗刷黄钻的用户也被腾讯追究民事赔偿责任。

卡盟操作的本质是用户用“安全性”交换“低价”,但这种交换的性价比极低。黄钻作为腾讯QQ的增值服务,其核心价值在于官方提供的身份标识、聊天特权、空间装扮等专属权益,而这些权益的稳定性依赖于官方授权与合规交易。用户通过卡盟节省的几元至几十元费用,与账号封禁、财产损失、信息泄露的风险相比,显然得不偿失。

对于仍希望降低黄钻获取成本的用户,合法替代方案其实存在。腾讯官方常推出“限时折扣”“连续包月优惠”“活动赠送”等活动,例如新用户首月1元体验黄钻,或通过完成QQ空间任务、参与腾讯视频会员联动等方式免费获得黄钻时长。这些官方活动既保障了安全性,又能以低成本甚至零成本获取权益,远比卡盟操作更可靠。

在数字消费日益普及的今天,虚拟会员服务的安全获取需建立在“合规优先”的基础上。卡盟操作获取黄钻看似便捷,实则游走在法律与风险的边缘,用户稍有不慎便可能陷入账号、财产、信息三重危机。唯有通过官方渠道交易,警惕低价陷阱,才能真正享受黄钻特权带来的价值,避免因小失大。