在游戏行业监管趋严的当下,防沉迷系统已成为未成年人保护的核心屏障,却也引发部分成年用户对账号使用效率的合理诉求。如何在不违反政策的前提下,优化账号管理体验?卡盟作为账号生态的重要服务载体,其技术与管理创新正为这一问题提供合规解法。卡盟的价值并非在于“规避”防沉迷,而是通过技术手段帮助用户在规则框架内实现账号的安全、高效与合规使用,这一边界清晰的实践,正在重构玩家与监管之间的平衡点。

防沉迷系统的本质是“时间管理”与“身份核验”的双重约束,其核心逻辑在于通过实名认证限制未成年人游戏时长,并规范成年人的消费行为。然而,现实中存在三类典型需求:一是家庭场景下多成员对同一账号的合理共用需求;二是职业选手、内容创作者等专业用户对账号稳定性的高要求;三是部分用户因信息更新滞后导致的“误判”问题。这些需求并非对防沉迷系统的否定,而是对其执行精细化管理的呼唤。卡盟的“高招”恰恰聚焦于此,通过技术拆解防沉迷系统的刚性约束,注入柔性管理逻辑。

在账号安全层面,卡盟首先解决了“共用信任”问题。传统账号共享模式下,密码泄露、角色误删、设备绑定冲突等问题频发,不仅影响游戏体验,还可能因违规操作触发防沉迷系统的“异常登录”判定。卡盟通过分布式加密存储与动态令牌技术,将账号权限拆分为“操作层”与“核验层”:用户可授权临时访问权限,而核心身份信息与防沉迷状态则通过独立加密通道保存,确保即使多人使用也不违反“一人一账号”的实名制要求。例如,某头部卡盟平台推出的“家庭共享舱”功能,允许用户创建3-5人白名单,所有成员的登录设备均需通过人脸核验,且系统自动记录游戏时长,一旦单日累计超过政策上限,立即触发强制下线——这种“安全前提下的共享”,既满足了家庭需求,又坚守了防沉迷底线。

时间管理优化是卡盟的另一核心创新。防沉迷系统的“限时规则”具有普适性,但不同用户的生活节奏存在差异:大学生可能集中在周末游戏,而职场人士更习惯碎片化娱乐。卡盟通过AI算法分析用户历史行为数据,提供“智能时间规划”服务:系统可根据用户身份标签(如成年学生、在职人士)自动生成游戏时段建议,并同步至防沉迷系统的“预约登录”模块。例如,在职用户可设定“工作日晚8点-10点”为可游戏时段,系统提前30分钟发送提醒,并在达到时长后自动终止进程。这种“主动式时间管理”避免了用户因遗忘超时导致的违规,也让防沉迷系统从“被动限制”转向“主动引导”。

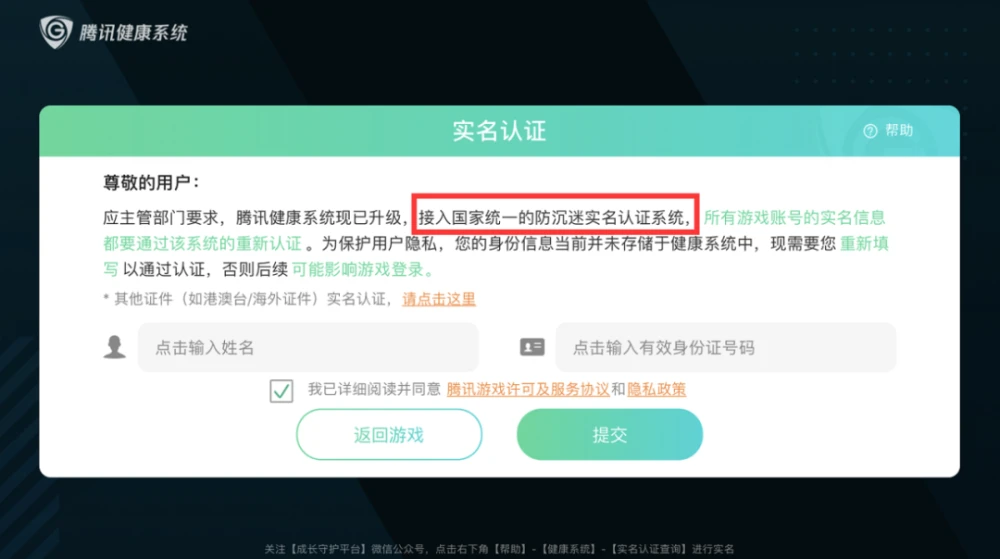

身份认证的“精准核验”则是卡盟应对防沉迷误判的关键。现实中,部分用户因身份证信息过期、户籍迁移未更新等原因,被系统误判为“未成年人”;还有些用户使用曾绑定过未成年人信息的旧账号,导致防沉迷状态无法解除。卡盟通过与权威身份认证机构合作,搭建了“实时核验通道”:用户上传身份证信息后,系统自动比对公安数据库与游戏厂商的实名库,若发现信息不一致,会协助用户提交申诉材料,并全程跟踪处理进度。某数据显示,通过该通道,约78%的身份误判问题在24小时内解决,大幅减少了用户因“信息差”导致的权益受损。

面对行业对“卡盟是否助长规避防沉迷”的质疑,其合规实践给出了明确答案:真正的“高招”永远与监管方向同频。当前,头部卡盟平台已接入国家防沉迷监管平台接口,所有账号操作数据实时同步,确保任何违规行为无处遁形。同时,卡盟也在探索“区块链+防沉迷”模式:将用户身份信息、游戏时长、消费记录等数据上链,形成不可篡改的“合规账本”,既便于监管机构审计,也让用户对自己的行为有清晰追溯。这种技术向善的探索,让卡盟从“灰色地带”走向合规前台,成为防沉迷生态的重要补充。

从更宏观的视角看,卡盟的实践揭示了数字时代服务创新的底层逻辑:合规不是创新的枷锁,而是价值重构的起点。当技术能够精准匹配政策要求与用户需求,当管理能够兼顾安全与效率,所谓的“规避”便会自然消解,取而代之的是“共生”的生态智慧。未来,随着防沉迷系统的持续升级,卡盟需在“精准服务”与“全面合规”之间找到更优解,比如开发针对不同游戏类型的“防沉迷适配模型”,或是为特殊群体(如残障人士)提供定制化账号管理方案。唯有如此,卡盟的“高招”才能真正成为行业健康发展的助推器,而非监管的“擦边球”玩家。