在虚拟商品交易领域,“安畅卡盟靠谱吗”是许多用户尤其是游戏玩家和充值需求者最关心的问题。作为连接上游供应商与下游消费者的数字交易平台,其可信度直接关系到资金安全与使用体验,而判断“靠谱与否”不能仅凭表面宣传,需从运营逻辑、用户反馈、风控体系等多维度拆解。

卡盟行业的本质与安畅卡盟的定位

卡盟,即“卡牌联盟”的简称,最初以游戏点卡批发为核心业务,逐步扩展到话费充值、视频会员、软件授权等虚拟商品交易。这类平台的运作逻辑是整合上游资源(如官方渠道、一级代理商)与下游分销商(个人用户、中小商家),通过批量采购降低成本,再以折扣价提供给消费者。然而,行业门槛低、监管相对模糊的特性,也让部分平台滋生虚假宣传、卷款跑路等问题。安畅卡盟作为其中的参与者,其“靠谱性”首先取决于是否遵循行业基本规范——是否具备正规资质(如ICP备案、营业执照)、是否有稳定的上游合作渠道、交易流程是否透明。从公开信息看,若安畅卡盟能提供可核实的工商注册信息,且运营时间较长(如超过3年),通常意味着其具备一定的抗风险能力;反之,若信息模糊、频繁更换域名,则需警惕潜在风险。

用户视角下的“靠谱”:从虚假宣传到真实体验

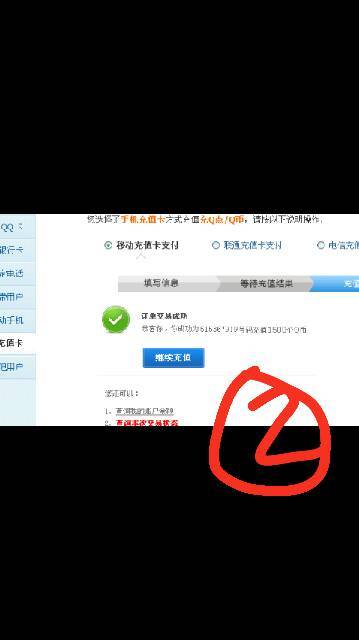

用户对“安畅卡盟是否真实”的质疑,往往源于实际使用中的痛点。常见问题包括:充值到账延迟、商品与描述不符(如承诺“永久会员”实则短期授权)、售后推诿甚至客服失联。这些现象背后,是部分平台为吸引流量夸大优惠(如“史上最低价”“100%到账”),却忽视供应链稳定性。判断安畅卡盟的“真实性”,需重点关注用户评价的细节:是否有大量关于“充值失败”“退款困难”的集中投诉?是否有可验证的成功案例(如社交平台用户的晒单截图)?值得注意的是,虚拟商品交易中,“绝对靠谱”并不存在,即使是正规平台也可能因系统故障或上游问题出现偶发失误,关键在于是否有完善的售后机制——例如是否承诺“未到账24小时内退款”、是否有客服响应时限。若安畅卡盟能在公开渠道明确售后规则,且投诉率处于行业平均水平,其“真实性”便有了基本支撑。

技术支撑与风控体系:安畅卡盟的“真”在何处

虚拟商品交易的核心风险在于“数字信息的真实性”——卡密是否有效、是否被二次售卖、支付环节是否安全。安畅卡盟的“靠谱性”很大程度上取决于其技术投入。例如,是否采用动态密钥技术防止卡密泄露?是否对接第三方支付平台(如支付宝、微信支付)的资金托管,避免直接转账导致资金失控?是否建立风控模型监测异常交易(如同一账号短时间内多次充值大额商品)?从行业实践看,头部平台通常会通过SSL加密传输、交易日志留存、用户身份验证等技术手段降低风险。此外,若安畅卡盟与知名游戏厂商、通信运营商有直接合作(而非二级代理),其商品来源的可靠性将显著提升。用户可通过“小额定制测试”(如首次充值10元话费)验证平台的技术稳定性——若到账迅速且附带详细订单信息,通常说明其系统较为成熟。

行业趋势与用户选择:如何辨别卡盟平台的可靠性

随着虚拟商品交易市场规模扩大(据艾瑞咨询数据,2023年中国数字服务交易规模突破万亿元),行业正从“野蛮生长”向“规范化”转型。监管层面,相关部门要求平台落实“实名制”“交易溯源”,打击“黑卡”“盗版授权”;用户层面,对“性价比”的需求逐渐让位于“安全感”。在此背景下,安畅卡盟的“靠谱与否”也需置于行业趋势中考量:是否主动接入监管系统?是否公示商品授权链路?是否有合作媒体或机构的背书?对用户而言,选择时可遵循“三查原则”:查资质(通过“国家企业信用信息公示系统”核实注册信息)、查口碑(在第三方投诉平台如黑猫搜索搜索关键词)、查细节(如页面是否提示“充值前确认商品类型”“虚拟商品不支持七天无理由”)。这些步骤虽繁琐,却能最大限度避免陷入“低价陷阱”。

安畅卡盟的“靠谱”与否,本质是虚拟商品交易中信任机制的缩影——它既需要平台以透明运营、技术保障构建基础信任,也需要用户以理性判断、主动维权巩固信任链条。在数字服务日益渗透的当下,唯有平台与用户共同筑牢信任基石,才能让“卡盟”从灰色地带走向阳光交易,真正成为便捷、可靠的数字服务枢纽。